中国民俗文化是中华文明五千年积淀的瑰宝,承载着民族精神的血脉与集体记忆的密码。从《中国传统文化常识题库》到《中华文化常识题》,这些知识体系不仅是对历史碎片的整理,更是一把解码文明基因的钥匙。通过系统梳理民俗知识,既能窥见“百里不同风,千里不同俗”的地域特性,也能触摸到“礼乐相济,天人合一”的文化共性,为理解中华文明提供多维度的认知坐标。

一、岁时节庆的文化密码

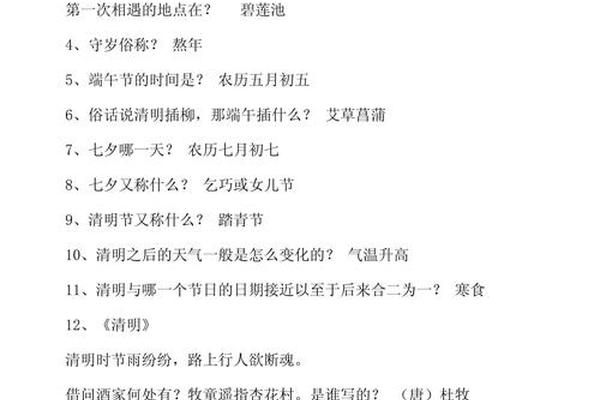

岁时节令体系构成中国民俗的骨架,春祈秋报的仪式背后隐藏着农耕文明的深层逻辑。重阳登高饮菊花酒的习俗源自《易经》阴阳观念,九为阳数之极,双九相重暗含避灾趋吉的哲学思考,这种时间智慧在题库中被具象化为“茱萸辟邪”“敬老崇德”的具体知识点。清明节兼具自然节气与人文节日的双重属性,《岁时百问》所言“万物生长皆清洁而明净”的物候特征,与祭祖扫墓的人伦活动交织,形成“生死对话”的文化场域,题库中“清明节纪念对象”的设问正是对这种复合特质的提炼。

传统节日的饮食符号更是浓缩着地域智慧。浙江湖州粽子的四角造型暗合“天圆地方”宇宙观,腊八粥的八宝配伍对应八卦方位,这些在《中华文化常识题》中被转化为“饮食与节气关联”的考点。学者乌丙安指出,节日食品的符号系统实为“舌尖上的文化记忆”,通过味觉体验完成代际传承。

二、人生仪礼的图谱

从诞生礼到丧葬礼,人生节点上的仪式构成完整的叙事。诞生礼中的“洗三朝”暗含祛除胎毒的医学认知与驱邪纳吉的巫术思维,满月宴上的“抓周”仪式实为早期职业教育的隐喻,这些在题库中转化为“三朝礼内涵”“抓周象征意义”的典型题目。婚礼六礼的程式化流程,如“纳采雁礼”取义鸿雁忠贞,“亲迎奠雁”象征阴阳和合,在《中国民俗学》中被解构为“礼制与情感的辩证法”。

丧葬仪轨中的“饭含”习俗,将米贝置于逝者口中,既包含灵魂不灭的原始信仰,也体现“事死如事生”的孝道。考古发现商周墓葬中的饭含玉蝉,其造型取“蜕而复生”之意,与题库中“丧葬三阶段”的知识点形成文物与文献的互证。民俗学家布鲁范德提出的“仪式行为交流理论”,恰好解释了中国丧礼中“丧家-吊客”的互动如何维系社群关系。

三、民间艺术的符号体系

戏曲脸谱的色彩语汇构成独特的符号系统。红色脸谱象征忠勇并非简单的色彩选择,其渊源可追溯至周代“赤心奉主”的尚赤传统,与关羽形象塑造中的“丹凤眼、重枣脸”形成美学呼应。古筝二十一弦的设置暗合“三才五行”之数,五声音阶与二十四节气的对应关系,在《中华文化常识题》中被提炼为“乐器弦数寓意”“五音配五行”的考点。

民间工艺的纹样体系更具深层编码特性。景泰蓝的缠枝莲纹不仅是装饰母题,更通过“枝蔓连绵”的视觉语言传达子孙繁衍的祈愿;剪纸艺术中的抓髻娃娃造型,其夸张的生殖器官表现实为原始生殖崇拜的遗存,这些符号解读方法已被纳入民俗知识竞赛的评分标准。故宫博物院的研究表明,传统纹样的几何构图多符合斐波那契数列,揭示出民间艺术中隐藏的数理智慧。

四、民俗知识的现代转化

数字化技术为民俗传承开辟新路径。故宫开发的“韩熙载夜宴图”APP,利用AR技术复原古人投壶游戏,使题库中“古代游戏规则”的抽象描述转化为可交互体验。短视频平台上的非遗直播,将“古筝演奏技法”“面塑制作流程”等知识点转化为沉浸式教学,日均观看量超2000万人次,实现文化记忆的活化传播。

民俗元素的创意转化催生新型文化业态。西安“长安十二时辰”主题街区,通过实景还原上元灯会、曲水流觞等场景,使题库中的“节日活动描述”转化为可触可感的消费体验,开业首月营收突破1.5亿元。这种“场景化知识转化”模式,被《民俗研究》期刊评为传统文化创新的典范。

在全球化与本土化交织的当代语境中,民俗知识体系既需要文献考证的学术深耕,更呼唤创造性转化的实践探索。未来的研究可向三个维度延伸:建立民俗基因图谱数据库,利用AI技术解析文化符号的演化规律;构建民俗教育元宇宙,实现知识传授的场景革命;探索民俗元素在国际传播中的跨文化编码策略。唯有让静态的知识题库转化为动态的文化实践,方能真正激活民俗文化的生命力。