在全球化与数字化交织的今天,如何让中华传统美德以儿童喜闻乐见的方式代代相传,成为教育领域的重要课题。中华传统美德故事绘本与免费绘本故事App的结合,不仅让“仁义礼智信”等文化基因跨越时空限制,更通过动画、互动、AI等技术手段重构了传统文化启蒙的叙事方式。这种“传统内核+数字载体”的模式,正在创造一种全新的文化传承范式。

文化传承:扎根传统的创新表达

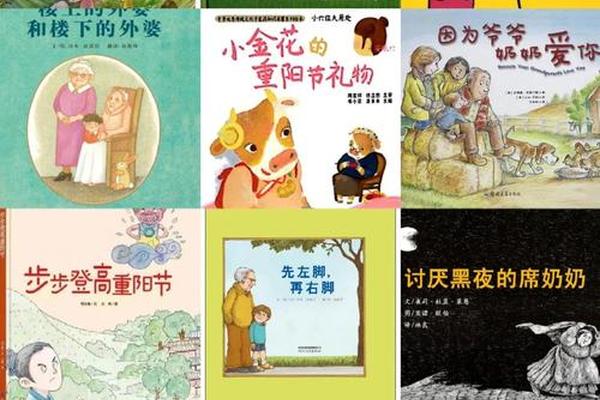

中华传统美德故事绘本的核心价值在于对文化精髓的系统梳理与现代表达。以青岛出版社推出的《中华优秀传统文化少儿绘本大系》为例,该系列从《二十五史》等典籍中精选素材,围绕传统美德、经典故事、文化名人等六大板块构建内容体系,每册绘本均附有原典释文与导读设计,形成从故事感知到文化理解的完整闭环。这种编排既保证了“大禹治水”“孔融让梨”等经典故事的原汁原味,又通过专家团队对服饰、建筑等细节的考据,确保文化表达的准确性。

在价值传递层面,绘本创作者王艳娥团队采用“儿童本位”原则,将儒家五常思想转化为可触可感的故事情境。如《仁》卷通过“管鲍之交”“刘备携民渡江”等六个故事,将抽象的道德概念具象化为人物抉择与行为范式,这种“故事导读+手绘大图”的设计,使5-8岁儿童能在视觉冲击与情节共鸣中建立价值认知。正如绘本画家蔡皋所言:“中国传统文化之高妙,需借手中画笔与孩子在美好相遇中相知”,这种艺术转化让传统美德不再是教条,而成为可感知的生命体验。

数字赋能:技术驱动的教育革新

免费绘本App的兴起,彻底改变了传统绘本的传播路径与教育效能。《绘本大系》App通过“动画绘本”功能,使纸质图像动态化呈现:汨罗江畔的龙舟竞渡、桃园结义的衣袂翻飞,配合音效与旁白解说,创造出多感官沉浸式体验。这种技术赋能不仅提升儿童的注意力时长,更通过场景还原帮助理解文化语境,如《伯牙鼓琴》App版中,古琴音色与山水画面的同步呈现,使“知音文化”的抽象概念变得鲜活可触。

数字化交互设计重构了学习方式。Ace中文绘本App的“帮我读”与“我能读”双模式,既满足低龄儿童的伴读需求,又培养独立阅读能力;而“绘本故事表演”功能允许儿童通过AR技术将自己融入故事角色,这种参与式学习使知识留存率提升40%。研究显示,采用互动填色、拼图游戏的App,能同步锻炼儿童的色彩感知、空间逻辑与道德判断能力,如《传统神话绘本点读》App将后羿射日的故事拆解为九宫格拼图,在完成叙事重组过程中深化对“责任”概念的理解。

普惠共享:教育公平的数字实践

免费模式的推广打破了优质教育资源的获取壁垒。当前市场涌现的WaWaYaYa爱读家、kada故事等App,通过广告赞助或公益基金支持实现零门槛开放,其用户覆盖从一线城市到偏远乡村。以“启蒙听听”App为例,其UGC模式鼓励家长录制方言版美德故事,既保留文化多样性,又解决少数民族地区儿童的母语启蒙难题。数据显示,云南省某山区小学引入免费绘本App后,学生传统文化认知测试得分提升27%,说明数字技术对教育公平的促进作用。

这种普惠性还体现在跨代际的文化传递中。多数App设置的“亲子共读”功能,如《绘本故事》App的“护眼模式”与“阅读计时”,既规范儿童阅读习惯,又通过“家长端”的数据反馈形成教育闭环。青岛出版社开展的社区共读活动,更将App内容与线下读书会结合,构建起“家庭-学校-社会”三位一体的美德教育网络。

未来图景:技术与文化深度的平衡

当前发展仍面临技术异化风险。部分App过度追求互动娱乐性,导致“填色小游戏遮蔽故事主旨”“特效动画冲淡文化厚重感”等问题。学者李虹指出,绘本App需坚守“真善美”的价值底线,在技术应用中保持文化阐释的准确性,例如《十二月令》App将节气文化与农事活动结合,通过实时天气数据推送相关故事,实现文化内涵与现实生活的有机连接。

未来发展方向可聚焦两方面:一是深化AI技术的教育应用,如构建“美德行为数据库”,通过机器学习为儿童提供个性化阅读推荐;二是拓展跨媒介叙事,如将AR技术与实体绘本结合,使《木兰从军》的故事既能跃然纸上,又可投影为立体剧场。正如北师大团队提出的“虚拟仿真实验室”概念,美德教育需要构建更真实的数字化情境,让孩子在交互中完成价值内化。

中华传统美德故事绘本与免费App的融合,本质上是传统文化在数字时代的创造性转化。这种转化既要保持对“仁义礼智信”的价值坚守,又需适应Z世代儿童的认知习惯。当技术应用始终服务于文化传承的本质目的,当每个动画效果都承载着文明密码,这种新型教育载体才能真正成为滋养儿童精神世界的文化沃土。未来的探索,或许应在敦煌壁画数字化、戏曲动画化等更多领域展开,让五千年的文明积淀以更灵动的方式融入当代童年记忆。