一、行头的定义与历史渊源

京剧中的“行头”是戏曲演员在舞台上穿戴的服装、配饰及道具的总称,起源于宋代戏文,元杂剧时期逐渐成为流动戏班必备的演出装备。其名称最早可追溯至春秋时期,原指各行业从业者的工具,后专指戏曲演出中的服饰体系。行头不仅是角色身份与性格的视觉符号,更是京剧艺术写意美学的核心体现。

二、京剧行头的设计原则

1. 虚实兼容

京剧行头以明代服饰为基础,融合满族元素(如马蹄袖、旗装),并突破朝代、地域限制,通过夸张与虚构强化舞台效果。例如《四郎探母》中杨家将穿明式官服,而铁镜公主着清代旗装,这种混搭因艺术化处理而和谐统一。

2. 色彩象征

京剧服装分为“上五色”(红、绿、黄、白、黑)与“下五色”(紫、粉、蓝、湖、秋香),不同颜色对应人物身份:黄色象征皇权,红色烘托喜庆,黑色用于寒门,紫色代表富贵,白色多用于忠直或英年早逝的角色。

3. 实用与美观结合

行头需适应表演动作,如竹衣子(竹管制成的内衬)透气隔汗,保护戏服不被汗水浸染;水袖需厚重面料以便舞动,软绸虽华美但难以展现动态。

三、行头的分类与功能

京剧行头按用途分为四类,并细分至具体箱具管理:

1. 衣箱

2. 盔头箱

包含冠、盔、巾、帽四大类,如帝王的九龙冠、武将的夫子盔、书生的方巾,配饰如雉尾翎(象征英武)和发髻。

3. 杂箱与把箱

存放彩匣、梳妆用具及道具,如刀枪剑戟、文房四宝、桌椅等。

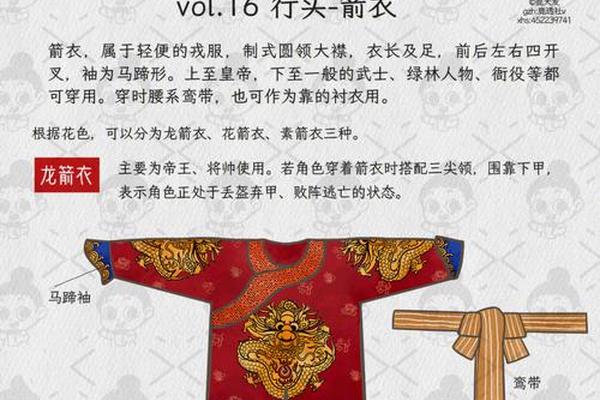

四、代表性行头解析

1. 蟒袍

帝王将相的正式礼服,绣龙纹,分男蟒(长及足)与女蟒(短至膝,配云肩)。颜色严格分级,如黄蟒为帝王专属,红蟒用于权臣(如曹操),绿蟒象征忠义(如关羽)。

2. 靠(甲)

武将战甲,背部插四面三角形靠旗,配雉尾翎,如赵云、项羽的造型,凸显威武气势。

3. 富贵衣

黑褶子缀彩色补丁,预示角色未来显贵(如薛平贵),是“否极泰来”的象征。

4. 水袖

袖口缀白绸,延伸手臂线条,通过抖、抛、收等动作强化表演张力,如《白蛇传》中的哀婉身段。

五、行头与角色塑造

1. 身份标识

“宁穿破,不穿错”是行头使用铁律。例如:

2. 性格暗示

脸谱与服饰色彩联动:红脸表忠勇(关羽),白脸示奸诈(曹操),蓝绿脸为草莽英雄(窦尔敦)。

3. 动作辅助

厚底靴增高身形,配合台步体现角色气度;靠旗的摆动增强武打场面的视觉冲击。

六、文化价值与传承

京剧行头浓缩了中国传统工艺与美学思想,其纹样(如龙凤、海水江崖)承载吉祥寓意,刺绣技法(如京绣)彰显工匠精神。2010年京剧被列入人类非物质文化遗产,行头作为其重要组成部分,成为中华文化对外传播的符号。

参考资料:

百度百科《京剧行当》