在信息高速流通的数字化时代,手工创作的手抄报以其独特的艺术表现力和文化浸润力,成为传承中华文明的重要载体。这种融合书法、绘画与文字编辑的传统创作形式,不仅承载着千年的文化基因,更通过青少年群体的实践参与,将剪纸、戏曲、节庆习俗等非物质文化遗产转化为可视化的美学作品。从校园课堂到社区展览,一张张精心制作的手抄报如同微型文化博物馆,以图文并茂的方式讲述着中华文明的故事。

一、主题设计的文化解码

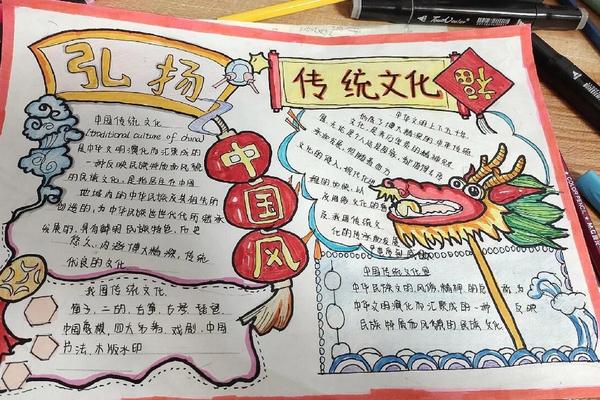

中国传统艺术手抄报的创作始于对文化符号的深度挖掘。如春节主题常以朱红为底色,搭配祥云纹样与生肖图腾(),清明专题则运用水墨青绿呈现"牧童遥指杏花村"的诗意场景()。设计师需在有限版面中构建文化叙事,通过"福"字书法的立体化处理()、青铜器纹样的现代解构等手法,使传统文化元素焕发新意。

主题选择需兼顾文化深度与传播效果。陕西剪纸艺人李淑芳在教学中发现,将"二十四孝图"转化为手抄报插画时,需提炼故事核心视觉符号,如"卧冰求鲤"可简化为冰面裂纹与鲤鱼跃动的动态线条()。苏州评弹学校则将曲艺元素融入版式设计,通过水袖飘带的曲线分隔文字区块,形成"吴侬软语绕梁三日"的视觉效果()。

二、视觉语言的当代表达

色彩体系构建遵循"五色观"哲学理念。故宫文创团队研究发现,明黄与石青的对比能唤醒观众对《千里江山图》的色彩记忆(),而敦煌壁画的赭石色调适合表现丝绸之路主题。杭州某中学在G20主题手抄报中,创新使用数字渐变色表现传统水墨韵味,获得全国美育竞赛金奖()。

图文编排体现"虚实相生"的美学原则。清华大学美术学院教授指出,优秀作品常以书法标题为视觉锚点,配合留白营造"密不透风,疏可走马"的节奏感()。成都非遗博览园展示的学生作品中,蜀绣纹样与杜甫草堂诗句形成跨时空对话,通过蒙太奇式拼贴重构文化记忆()。

三、制作技艺的传承创新

传统工艺与现代工具的结合催生新技法。景德镇陶瓷大学将青花分水技法转化为马克笔晕染技巧,使瓷器纹样在手抄报上重现流动的钴蓝色()。深圳某创客团队开发的AR手抄报模板,扫描图案即可呈现3D皮影动画,这种数字赋能使非遗传承更具交互性()。

材料选择体现可持续发展理念。云南民族中学推广使用东巴纸制作手抄报,这种纳西族传统手工纸不仅环保,其特有的植物纤维纹理成为天然装饰()。北京798艺术区举办的"再生之美"展览中,废旧窗花与报纸拼贴的手抄报作品,重新定义了传统文化材料的当代价值()。

四、教育功能的深度拓展

认知建构方面,手抄报制作成为跨学科学习载体。上海教育研究院的跟踪研究表明,参与传统节日手抄报项目的学生,其文化认同感提升27%,历史时序理解能力增强19%()。广州某国际学校将节气手抄报与物候观察结合,创建"立体书式"可折叠作品,获联合国教科文组织创意教育奖()。

情感培养层面,集体创作强化文化共同体意识。在闽南侨乡,海外华裔青少年通过云端协作完成"寻根"主题手抄报,将族谱元素与南洋建筑风格交融()。这种跨越时空的文化对话,使手抄报成为连接代际记忆的情感纽带。

当我们审视这些承载文化基因的手工创作,会发现其价值远超作业范畴。未来研究可深入探讨数字孪生技术在传统手工艺转化中的应用,如开发AI配色系统辅助非遗元素创新()。教育实践方面,建议建立跨区域手抄报文化数据库,通过区块链技术实现创作版权保护与资源共享()。这些探索将使手抄报这棵传统文化之树,在新时代绽放更绚丽的花朵。