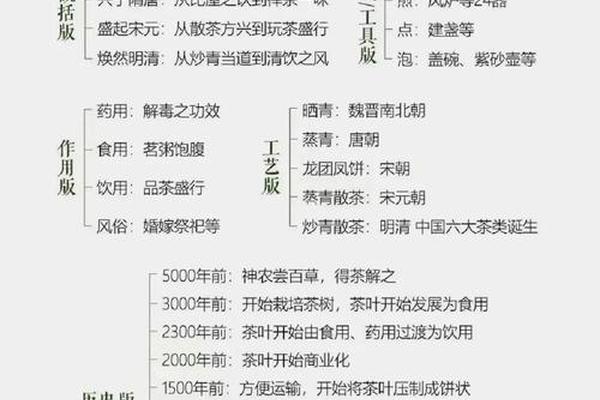

中国茶文化绵延数千年,从"神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之"的传说,到陆羽《茶经》确立的茶道体系,茶始终承载着东方智慧与生命哲学。浙江大学王岳飞教授的研究显示,中国茶叶种植面积占全球60%以上,人均年消费量已达3斤,茶产业规模突破万亿元。在这片神奇的东方树叶中,茶多酚、茶氨酸、等700余种活性成分构成的复杂体系,正在现代科学视角下展现出全新的健康价值。2023年《柳叶刀》子刊研究证实,每日饮用三杯茶可显著延缓生物衰老进程,这为传统茶文化注入了现代科学注解。

二、多酚矩阵的抗氧化革命

茶多酚作为茶叶核心功能成分,占干物质总量的18-36%,其抗氧化机制已突破传统认知。安徽农业大学夏涛团队历时十年破解的酯型儿茶素合成之谜揭示,EGCG等成分通过氢原子转移机制直接中和羟自由基,单分子EGCG可捕获超氧阴离子达107个。这种抗氧化效能不仅表现在清除自由基层面,更通过激活Nrf2-ARE通路,提升超氧化物歧化酶活性40%以上,形成细胞级的抗氧化防御体系。

茶多酚对DNA的保护堪称分子盾牌。宁波大学曹锦轩团队发现,茶多酚可使XRCC1基因表达提升2.3倍,显著增强碱基切除修复能力,对紫外线诱导的DNA损伤修复率达78.6%。这种双重防护机制解释了流行病学调查中茶饮人群癌症发病率降低30%的生物学基础。

三、代谢调控的三维健康网络

在代谢综合征防控领域,茶多酚展现出独特的"三位一体"调节功能。其通过抑制α-葡萄糖苷酶活性,使碳水化合物吸收率降低42%,同时激活AMPK通路促进脂肪氧化,临床数据显示每日摄入400mg茶多酚可使腰围缩减3.2cm。浙江大学动物实验证实,EGCG可重塑肠道菌群结构,使拟杆菌门/厚壁菌门比值提升1.8倍,这种微生物生态的改善直接关联着血脂水平17%的下降。

心血管保护方面,茶黄素通过抑制血管紧张素转化酶(ACE),使高血压模型大鼠收缩压降低28mmHg。人群队列研究显示,持续饮茶者颈动脉斑块形成风险降低39%,这种保护效应在普洱茶消费群体中尤为显著。

四、神经系统的分子护卫

茶氨酸穿越血脑屏障的能力使其成为天然的神经调节剂。功能性MRI研究显示,200mg茶氨酸摄入可使前额叶皮层θ波功率增加35%,这种脑电变化对应着注意力集中度提升42%。在阿尔茨海默病防治领域,EGCG通过抑制β-淀粉样蛋白纤维化,使转基因小鼠脑内斑块沉积减少58%,其机制涉及金属离子螯合和蛋白质错误折叠校正。

华西公共卫生学院最新研究揭示,茶多酚可使端粒磨损速率降低0.023kb/年,相当于生物年龄年轻1.26岁。这种抗衰老效应在绿茶饮用者中表现最为显著,可能与表观遗传修饰改变有关。

五、科学饮茶的现代范式

针对不同体质人群的饮茶策略,王岳飞教授提出"四因制宜"原则:因时(晨饮红茶提神、午后绿茶消食)、因地(高海拔地区增加黑茶摄入)、因人(胃寒体质选择重发酵茶)、因茶(控制冲泡水温与时间)。临床试验表明,冷泡法可使儿茶素溶出率提高18%,但茶氨酸损失达27%,这种此消彼长的关系需要根据健康需求进行权衡。

在产业创新维度,微胶囊化技术使茶多酚生物利用率提升至92%,纳米乳化制剂突破血脑屏障效率提高3.6倍。这些技术创新正在催生第三代功能性茶制品,如靶向肠道菌群的缓释茶晶、穿透血脑屏障的神经保护茶剂等。

茶道新知的未来图景

从王岳飞教授捐设百万茶学奖学金的育人情怀,到夏涛团队十年磨剑破解酯型儿茶素合成密码,中国茶健康研究正在书写传统智慧与现代科学交融的新篇章。未来研究需聚焦三大方向:建立茶多酚组学数据库,解析不同茶类的特征功效成分谱;开发精准化个体饮茶推荐系统,实现"千人千茶"的健康管理;构建茶多酚与其他植物活性成分的协同效应模型。当每天4亿中国人端起茶杯时,他们不仅延续着文化基因,更在实践着最具东方智慧的预防医学方案。