在民族文化传承与发展的语境下,绘画作为一种重要的艺术形式,既承载着民族精神与审美特质,又通过创新融合推动传统文化的现代转化。以下从文化内涵、创作路径、教育实践及创新方向等角度展开分析,结合多领域案例与理论:

一、文化内涵:绘画作为民族精神的载体

1. “道”与“德”的文化根基

中国传统文化强调“画以载道”,认为绘画不仅是技艺,更是对自然规律(“天道”)与人文(“人道”)的探索。例如,中国画通过线条勾勒物象的“形神兼备”,追求对内在规律的归纳与表达,如山水画中的“脊走线”、花鸟画的“筋脉”等,均体现对“真”的追求。

这种“道德”文化根基使中国画超越单纯的艺术形式,成为中华文化的精神符号,如文人画中的“写意”精神与道家哲学相呼应。

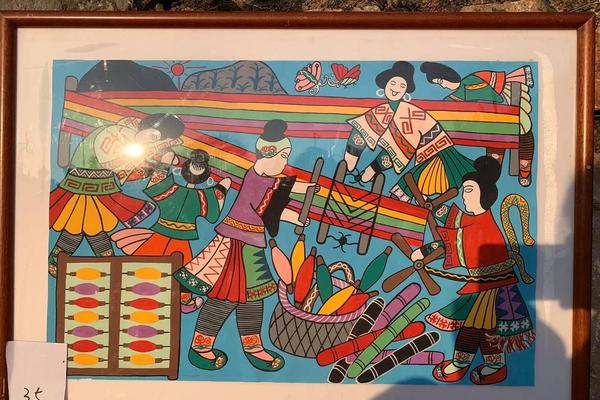

2. 民族多样性的视觉呈现

少数民族绘画通过服饰、节庆、神话等元素展现文化独特性。例如,藏族唐卡融合宗教象征与自然意象,苗族银饰图案以几何纹样传递族群历史记忆,维吾尔族花帽的繁复纹饰则体现丝绸之路的文化交融。此类绘画不仅是艺术创作,更是民族身份认同的载体。

二、创作路径:传统与现代的交融实践

1. 元素转化与意境营造

2. 技术赋能与文化活态化

三、教育实践:从技艺传承到文化认同

1. 课程体系构建

例如大理市少年艺术学校将白族扎染、大本曲等纳入课程,通过“非遗+学科”模式(如美术课结合剪纸、舞蹈课融入白族打歌),培养青少年对本土文化的感知。类似地,民族文化绘画课程设计强调分阶段教学:从基础技法到民族风格分析,再通过创作实践深化理解。

2. 六维育人机制

“走、看、知、临、悟、用”六步教学法打破课堂边界,引导学生通过田野考察(如寻间艺人)、临摹经典(如唐卡绘制)、创新应用(如设计民族服饰插画)等步骤,实现文化内化与创新输出。

四、创新方向:全球化语境下的突破

1. 跨文化对话与体系化研究

需避免对传统的片面理解(如仅以文人画为“正统”),需系统性梳理院体画、民间画、宗教画等多元传统。在东西方比较中提炼民族艺术独特性,如中国画的“意象”思维与西方写实主义的差异。

2. 市场导向与大众传播

五、具体创作建议(以少数民族绘画为例)

1. 文化调研:深入民族聚居区,采集服饰纹样、建筑形制、神话传说等素材,如苗族银饰的“蝴蝶妈妈”图腾象征生命起源。

2. 技法融合:传统工笔与数字插画结合,如用Procreate软件模拟水墨渲染效果,增强画面动态感。

3. 叙事表达:通过系列插画讲述民族史诗(如藏族《格萨尔王传》),或再现节庆场景(如彝族火把节),强化文化传播的故事性。

通过以上路径,绘画不仅成为民族文化传承的载体,更在全球化背景下构建了“传统的时尚化”与“本土的国际化”双重叙事,为文化自信提供视觉支撑。