宗祠作为中华文明传承的重要载体,其文化墙不仅是建筑美学的集中体现,更是宗族历史与精神信仰的立体表达。在当代语境下,宗祠文化墙的设计需要平衡传统形制的保护与现代功能的需求,既要延续“天人合一”的空间哲学,又要通过艺术语言实现文化记忆的活化。如何在砖石之间构建起跨越时空的对话,成为设计师需要深入探索的核心命题。

一、传统雕刻工艺的当代演绎

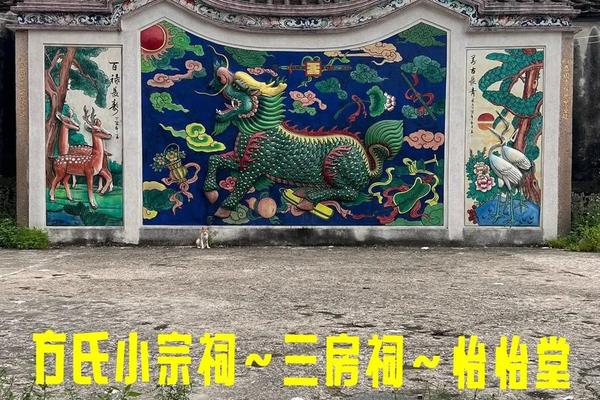

青石浮雕作为宗祠文化墙的经典表现形式,在广东、福建等地的实践中展现出强大的生命力。以麒麟、龙凤、二十四孝为主题的深浮雕,通过青石材质的天然肌理,既能营造庄严氛围,又能传递教化功能。潮汕地区的缕通雕技艺,将多层浮雕与镂空技法结合,使瑞兽纹样在光影下产生虚实相生的视觉效果,这种源自明清的工艺至今仍在李家龙宫的1899条龙雕中延续。

在南京溧水仓口村邱氏宗祠改造中,设计师尝试用拆解的老青砖与红砖咬合砌筑,既保留历史痕迹又满足结构强度,这种“新旧交织”的砌法,让墙面的每一块砖都成为时间书写的注脚。而滑县纸上祠堂的木刻版画,则将三维建筑转化为二维叙事,通过牌位序列的昭穆排列,在平面空间中重构宗法秩序。

传统工艺的现代转译需要突破单纯的形式模仿。如潍坊家堂文化墙采用AR技术活化木刻版画,观众扫描图案即可观看祖先迁徙的三维动画,这种数字赋能既保留了雕刻的仪式感,又打破了静态展示的局限。设计师王礼刚在镇江李氏宗祠文化墙项目中,将圣旨碑残片嵌入玻璃幕墙,用材质对话实现历史碎片的当代重组。

二、地域建筑语汇的符号提取

徽派建筑的粉墙黛瓦为文化墙提供了基础美学范式。马头墙的阶梯造型经抽象变形后,可转化为文化墙的轮廓线,如江西杨氏宗祠设计中将五叠式防火墙简化为层叠的金属框架,既延续地域特征又形成光影栅格。闽南宗祠的燕尾脊元素,在厦门陈氏宗祠改造中被解构成波浪形锈钢板,与玻璃砖墙碰撞出传统与现代的张力。

地域性不仅体现在建筑构件,更延伸至空间叙事逻辑。晋祠园林将30处泉眼的水系脉络转化为文化墙的流线设计,曲水流觞的意象通过数控水幕重现,参观者沿水纹触摸LED屏即可调阅族谱。而在客家围屋宗祠中,半月塘的形态被抽象为文化墙的弧形界面,内嵌的陶土管既是排水构件,又是播放口述历史的传声装置。

这种在地性重构需要深度挖掘文化基因。陇西李氏龙宫将黄芪种植文化转化为“百草图谱”互动墙,278种草药标本封装在可旋转的亚克力柱内,转动时触发投影讲解药理知识,使文化墙成为中医药文明的展陈空间。设计师吴子夜在仓口村项目中,则将漕运码头的船橹造型转化为文化廊架的支撑结构,木构件榫卯节点处暗藏村落历史二维码。

三、色彩材质的功能性转译

宗祠文化墙的色谱系统需遵循“五色观”哲学。皖南宗祠常用的“玄-纁”配色,通过深褐木雕与浅灰砖墙的对比,在杨氏宗祠改造中被转化为锈铁板与清水混凝土的对话,金属氧化产生的渐变肌理隐喻时间流逝。济南秦琼祠文化墙实验性地使用智能变色玻璃,祭祀时调整为琥珀色营造温暖氛围,平日则保持透明增强公共性。

材质选择需兼顾文脉传承与物理性能。梅州黄氏宗祠采用3D打印夯土墙,外层保留传统土墙肌理,内层复合保温岩棉,接缝处嵌入铜丝再现客家竹编纹理。新型材料如透光混凝土,在李氏龙宫项目中构成“龙鳞墙”,白天呈现石材质感,夜间通过内嵌光纤显现家族迁徙路线。这种材料叙事使文化墙成为昼夜交替的活态史书。

可持续性成为材质创新的重要维度。福州林氏宗祠的垂直绿墙系统,将族训文字转化为耐候钢镂空模板,蕨类植物从笔划间隙生长,形成会呼吸的生态界面。设计师在溧水项目中使用碎瓷片拼贴漕运古地图,既消化了遗址区建筑废料,又以“金缮”美学隐喻文化修复。

四、叙事结构的空间化呈现

昭穆制度的空间转译需要创造性解构。数字化族谱墙在陇西李氏龙宫的实践颇具启示:倾斜的触控屏阵列按世系分支呈树枝状展开,点击某支系则激活对应区域的灯光投影,使抽象世系获得空间锚点。在纸上祠堂的现代转译中,设计师将祖先牌位转化为可滑动的磁吸模块,参观者重组模块的过程即是对宗族关系的认知重构。

口述历史的介入让文化墙成为声音容器。客家族谱墙内嵌定向音响,当参观者靠近特定姓氏区域,会自动播放该支系的迁徙故事,声场范围精确控制在1米半径,形成私密叙事泡泡。更具实验性的项目如无锡钱氏宗祠,将600年家族史压缩为12分钟的光影秀,通过南立面整墙LED幕循环播放,使建筑表皮成为动态史册。

交互技术的运用需保持文化庄重感。绍兴鲁镇宗祠的AR祭祀系统,允许后人上传虚拟供品,但设计上严格遵循传统供桌形制,数字祭品需按“五供”规制摆放方可激活全息影像。这种数字守旧主义,在创新中维系了仪式的神圣性。

宗祠文化墙的设计本质上是过去与未来的时空谈判。当青石浮雕遇见智能玻璃,当昭穆制度转化为互动装置,传统元素在解构与重组中获得新生。未来研究可深入探讨三个方向:一是虚拟祠堂与现实墙面的数据互联机制;二是跨学科团队在文化转译中的协作模式;三是智能材料对仪式空间的适应性进化。唯有将文化基因转化为可生长的设计语言,宗祠墙垣方能真正成为跨越千年的文明切片。