在中华文明的漫长历史中,民间故事如同一张经纬交织的文化网络,承载着民众的集体记忆与情感共鸣。从《诗经》中的“关关雎鸠”到敦煌壁画中的九色鹿传说,从田间地头的口头叙事到茶楼酒肆的说书演绎,这些故事以多元形态渗透于生活的肌理,构建起独特的文化生态。它们既是历史的注脚,也是道德教化的载体,更是民族精神的基因图谱。

叙事内核:题材分类的多维图谱

民间故事的核心形态由其叙事主题决定。中国古代四大传说——《牛郎织女》《孟姜女》《梁山伯与祝英台》《白蛇传》构成了爱情主题的经典范式,通过人神相恋、生死相随的情节,既传递对自由恋爱的向往,也暗含对封建礼教的反抗。而如《孔融让梨》《铁杵磨针》等道德训诫类故事,则以日常生活为场景,将谦逊、坚韧等品质具象化,形成代际传递的价值观模板。

在超现实维度,《神笔马良》《田螺姑娘》等幻想故事创造性地融合神话思维与世俗理想。这类故事往往借助魔法、变形等元素,让底层民众在想象中实现阶级跨越或困境突破,如马良以神笔对抗贪官的叙事,实则投射着农耕社会对公平正义的渴求。动物故事则通过拟人化手法揭示社会规则,《狐山白狐》中狐狸群体的集体堕落,隐喻着人望与道德约束的永恒博弈。

传播载体:从口耳相传到文本固化

口头性作为民间故事的本质特征,塑造了其动态传播的特质。在村落社会的火塘边、市集的茶摊上,说书人通过声调起伏、肢体动作构建“表演情境”,使《三国演义》《杨家将》等故事在不同地域衍生出数百种异文。这种“活态传承”不仅依赖记忆复现,更注重演说者与听众的即时互动,正如理查德·鲍曼所言:“每一次讲述都是独特的艺术创造”。

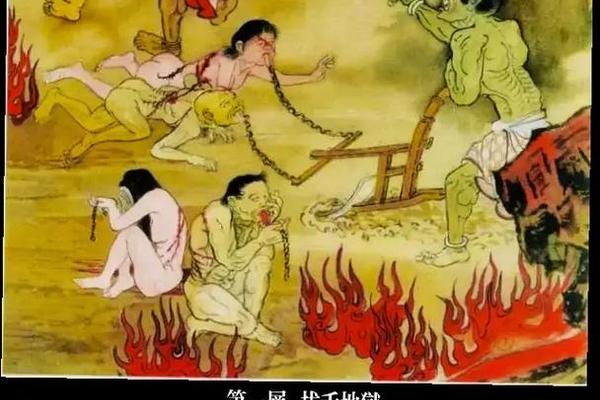

文字记录的出现使故事形态发生质变。明代冯梦龙《警世通言》将白蛇传说从口头叙事转化为定型文本,清代《聊斋志异》则对狐鬼故事进行文学提纯。值得注意的是,书面化并未消解口头传统,反而形成互补——敦煌变文中的《目连救母》既保留唱诵韵律,又融入佛教经变画的视觉元素,开创了多元媒介融合的先例。

艺术构造:程式化与变异性的辩证

民间故事在长期流传中形成独特的美学范式。“三段式结构”在《毛衣女》《叶限》等幻想类故事中尤为显著,主人公历经考验、获得帮助、战胜邪恶的叙事链条,既符合听众心理预期,又为即兴发挥预留空间。而如《看见她》这类地域性故事,则通过“骑驴—乘船—步行”等细节变异,折射出北方草原、江南水乡、中原腹地的文化差异。

语言的集体加工特性催生了丰富的修辞传统。谚语“只要功夫深,铁杵磨成针”源自李白传说,经过民众反复锤炼,最终升华为励志格言;《刘三姐》中的对歌既保留壮族“欢”的韵律,又融入汉语的比兴手法,形成跨族际的艺术共生。这些语言结晶如同文化基因,在变异中保持着核心叙事功能的稳定性。

社会功能:文化认同的构建机制

作为非制度化的教育体系,民间故事承担着知识传递功能。《伯牙绝弦》阐释知音文化的深层密码,《二十四节气歌》将天文历法知识转化为韵律叙事。人类学家万建中指出,此类故事“通过隐喻系统完成地方性知识的编码与解码”。在族群认同层面,《格萨尔王传》在藏区传唱千年,史诗中的战神形象成为凝聚部落的精神图腾;《木兰从军》则通过女性英雄的塑造,重构了传统性别角色的边界。

当代社会转型中,民间故事的功能发生创造性转化。动画电影《哪吒之魔童降世》对传统神话进行解构,赋予反抗命运的新内涵;网络社区中“都市传说”的病毒式传播,则延续了口承故事的变异基因。这种古今对话既考验着文化根脉的延续能力,也展现出民间叙事强大的适应性。

走向未来的文化基因库

民间故事作为活态的文化遗产,其形态嬗变始终与社会变迁同频共振。从口头到数字媒介,从乡村到城市空间,叙事形式的外壳不断更新,但“集体创造、动态传承、价值传递”的内核始终未变。未来的研究需更关注新媒体语境下的故事变异机制,以及全球化带来的文化杂交现象。建议建立跨学科研究平台,运用语料库技术分析叙事模式的演化规律,同时通过AR/VR技术复原传统讲述场景,使古老的故事形态在数字文明中焕发新生。唯有如此,才能让这份文化基因库持续为人类精神世界提供养分。