中国古典舞的根系深植于五千年华夏文明的沃土之中。从新石器时代彩陶盆上的舞蹈纹饰,到周代《六代舞》的礼乐制度,再到汉唐宫廷乐舞的盛世气象,舞蹈始终是中华文化的精神载体。据考古发现,商周时期青铜器上的祭祀舞姿已展现出“拧倾圆曲”的雏形。唐代《霓裳羽衣曲》的恢弘,宋代《队舞》的精致,无不彰显着古典舞与时代精神的共振。

这种艺术形态在宋元时期经历重大转折。随着戏曲艺术的兴起,舞蹈逐渐融入唱念做打的表演体系中,形成“以舞入戏”的独特路径。明代《牡丹亭》中“游园惊梦”的水袖身段,清代京剧的武戏程式,都为后世古典舞提供了动作范本。直至20世纪50年代,欧阳予倩提出“古典舞”概念,唐满城、李正一等舞蹈家以戏曲身段和武术动作为基础,结合芭蕾训练体系,重构出兼具传统韵味与现代审美的艺术语言。

二、美学体系:形神兼备的东方意蕴

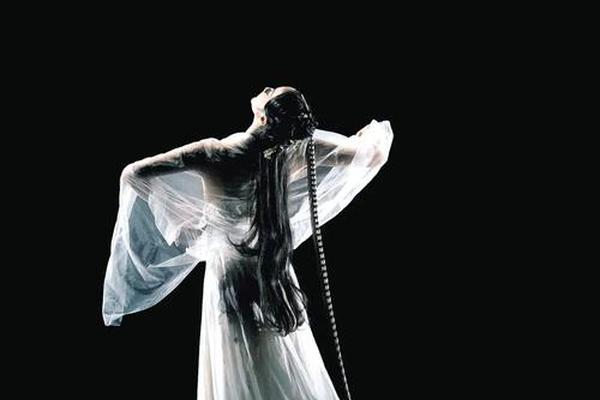

中国古典舞的核心美学密码凝结于“身韵”理论。所谓“形、神、劲、律”,既是动作规范,更是哲学表达。如“提沉”呼吸带动躯干的起伏,暗合道家阴阳相生的宇宙观;“云手”划出的圆弧轨迹,呼应书法中“屋漏痕”的笔意。敦煌壁画中“反弹琵琶”的S型曲线,戏曲中“子午相”的动静对比,都在古典舞身法中得到创造性转化。

这种美学特质在具体作品中具象化为刚柔并济的动态平衡。《扇舞丹青》以折扇为笔,将书法墨韵转化为腾挪翻转的肢体语言;《秦王点兵》通过刚健的“跺泥”“探海”动作,再现秦俑军阵的雄浑气魄。学者张文海指出,古典舞的“拧倾”体态不仅是技术规范,更是对中国人内敛含蓄性格的隐喻性表达。

三、艺术创新:传统语汇的当代转译

21世纪以来,中国古典舞迎来创作高峰。《孔子》以“执羽”动作重构春秋士人的精神图腾,年巡演超300场,创下舞剧票房纪录;《杜甫》用“诗袖”表现文人忧思,肢体张力与诗歌意境形成跨时空对话。这些作品既延续了《宝莲灯》《丝路花雨》的叙事传统,又突破戏曲程式,发展出“情绪舞”“意象舞”等新形态。

技术创新同样令人瞩目。黄豆豆在《秦俑魂》中创造的“空中摆腿720度旋子”,将武术腾跃与舞蹈抒情完美结合;现代舞剧《黄河》通过群舞的波浪式调度,使古典身韵升华为民族精神的集体咏叹。这种创新并未割裂传统,正如编导张继钢所言:“我们不是在石头上雕刻,而是在长河里取水。”

四、时代挑战:文化基因的传承困境

当前古典舞发展面临双重考验。在创作层面,荷花奖参赛作品虽技术精湛,却常陷入“当代性”与“古典性”的争议。如《守灯人》试图用身韵表现现代工匠精神,但部分学者认为其动作逻辑偏离了“圆流周转”的美学根基。教育体系也亟待改革,北京舞蹈学院近年推动的“身韵2.0”课程,强调武术内家拳的“气劲”训练,正是对单一戏曲化教学的反思。

国际传播中的文化误读更值得警惕。某些海外作品将“卧鱼”“探海”简化为杂技式技巧展示,消解了动作背后的“精、气、神”。这提示我们:古典舞的对外输出不能停留于形式模仿,而需建立系统的理论话语体系,正如李正一教授强调的“要用世界听得懂的语言讲中国故事”。

五、未来图景:文明对话中的舞蹈复兴

站在文化强国建设的历史节点,中国古典舞的使命愈发清晰。在创作维度,需深挖《周易》“立象尽意”的思维模式,发展出如《只此青绿》般“以舞诠画”的跨媒介叙事;在教育领域,应借鉴英国拉班体系的经验,构建包含人类学、运动力学的交叉学科框架。

数字技术为古典舞注入新动能。故宫博物院与北京舞蹈学院合作的“数字敦煌舞蹈活化”项目,通过动作捕捉技术复现壁画舞姿,使千年文物“活”在当下。这种“科技+文化”的模式,或许能开辟传统文化现代转化的新路径。

回望来时路,中国古典舞既是古老文明的当代镜像,也是民族精神的动态图腾。它用身体书写着中华美学的基因密码,在每一次“云手”的流转中,在每一段“圆场”的疾徐间,完成着传统与现代的永恒对话。未来的古典舞,必将在守正创新中继续绽放穿越时空的生命力。