佛教作为世界三大宗教之一,自公元前6世纪在印度诞生以来,历经两千五百余年的传播与演变,形成了以“四圣谛”“八正道”为核心的哲学体系,以及“戒定慧三学”“五乘教法”等实践路径。其思想精髓不仅在于打破无明烦恼的般若智慧,更在于通过“缘起性空”揭示万物本质的宇宙观。在中国文化的土壤中,佛教与本土哲学交融,发展出禅宗、净土宗等特色宗派,并以“三藏十二部”经典体系为载体,构建起跨越时空的文化传承网络。本文将从哲学体系、修行方法、经典传承和当代价值四个维度,系统解构佛教文化的深层逻辑。

一、佛教哲学的核心体系

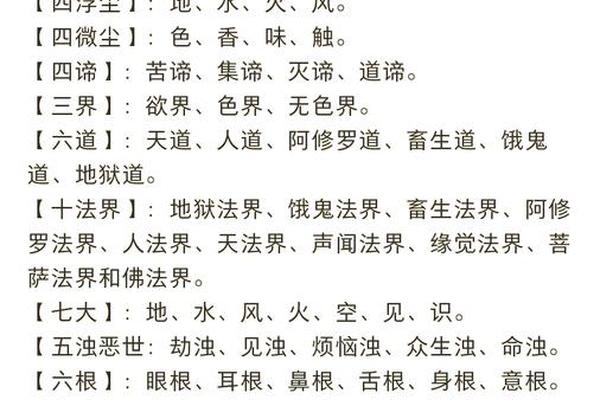

佛教哲学以“四圣谛”为根基,将生命本质归结为“苦、集、灭、道”四个真理维度。苦谛揭示众生皆苦的本质状态,涵盖生老病死的生理之苦与爱别离、怨憎会的心理之苦;集谛则通过“十二因缘”链条,阐释贪嗔痴三毒如何引发轮回。这种对苦难根源的剖析,在《增一阿含经》中被归入“三十七道品”的修行框架,形成从认知到解脱的完整闭环。

“缘起论”作为佛学宇宙观的核心,提出“诸法因缘生,诸法因缘灭”。该理论否定永恒实体存在,认为一切现象皆由条件组合而生,如《中观论》所述“众因缘生法,我说即是空”。这种动态的、关系性的世界观,在“无常无我”思想中得到深化:色、受、想、行、识五蕴构成的“我”,本质上是刹那生灭的聚合体。现代心理学研究发现,这种对“自我”的解构与认知行为疗法中的认知解离技术存在跨时空的呼应。

二、修行实践的阶梯路径

戒定慧三学构成佛教修行的主干道。戒学通过五戒、八戒等规范行为,如《四分律》对僧团生活的制度设计;定学涵盖四禅八定的禅修体系,使修行者达到“心一境性”;慧学则通过观照五蕴、四念处等方法破除无明。三者关系如同鼎之三足,戒为定基,定发慧光,这在《解深密经》中被比喻为“三学如阶梯,次第不可乱”。

八正道作为具体实践指南,包含从正见到正定的八个维度。其中正命要求远离屠宰、占卜等邪命生活,与现代职业中的可持续发展理念形成对话;正精进强调“已生恶令断,未生善令生”,与积极心理学中的成长型思维模式异曲同工。而“菩萨道”提出的六度万行,更将个体修行扩展为利他实践,使佛教超越个人解脱的局限。

三、经典体系与宗派传承

三藏十二部构成佛教经典的主体架构。经藏收录佛陀言教,如《金刚经》阐述空性智慧;律藏规定僧团戒律,《梵网经》确立菩萨戒体系;论藏包含《中论》等哲学论著。十二部经按文体分为契经、重颂、授记等类别,《阿弥陀经》兼具自说部与希法部特征,展现经典编纂的多元性。这种分类体系在敦煌写本中得到实证,不同写本的旁注标记反映了古代僧侣的经典认知方式。

佛教中国化进程中,四大名山成为宗派地理标志:五台山文殊道场发展出华严宗,九华山地藏信仰融合儒家孝道,峨眉山普贤行愿精神与禅茶文化结合。宗喀巴在《菩提道次第广论》中指出,这种本土化本质是“以汉地因缘,开显佛法深义”,而现代田野调查显示,四大名山的朝圣路线设计与古代驿站分布存在空间叠合。

四、当代价值与文化传播

在脑科学领域,正念冥想对前额叶皮层活动的调节作用已被fMRI技术证实。牛津大学《佛学概论》指出,佛教“缘起观”为生态学提供新范式,其“依正不二”思想直指环境问题的认知根源。寺庙文化在现代转型中,扬州高旻寺等通过禅修营、文化讲座等方式,使“求保佑”的功利信仰转向智慧传播。

数字时代下,佛经电子化带来传播革命。《大正藏》电子数据库实现跨文本分析,学者通过词频统计发现“慈悲”在汉译佛经中出现频率比梵文原典高37%,揭示翻译过程中的文化适应策略。而虚拟现实技术对敦煌壁画的沉浸式复原,使观者能亲历“经变画”的叙事空间,开创文化传承的新维度。

本文系统梳理了佛教文化的哲学根基、实践路径、经典体系与当代转型。作为人类重要的精神遗产,佛教思想不仅为个体提供安顿身心的智慧,其“众生平等”“缘起共生”等理念更为解决现代性危机提供思想资源。未来研究可深入探索佛教心理学与认知科学的对话机制,以及数字人文技术在经典诠释中的应用。建议文化机构建立跨学科研究平台,将佛学智慧转化为促进社会和谐的文化生产力,使古老智慧在当代焕发新生。