中国非物质文化遗产(简称“非遗”)是中华民族世代相传的文化瑰宝,涵盖传统技艺、艺术、习俗等多样形式,是中华文明的重要载体。以下是其简介及项目数量的详细说明:

一、非遗文化简介

1. 定义与内涵

非遗指各族人民世代传承、与生活密切相关的文化表现形式,包括口头传统、表演艺术、节庆习俗、传统手工艺等,强调“活态传承”。其核心在于通过人的实践延续文化基因,例如中医针灸、京剧、春节习俗等。

2. 分类与特点

中国非遗分为十大门类:民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗。

3. 保护意义

非遗是文化多样性的体现,增强民族认同,促进国际文化交流。例如,中国珠算、二十四节气等被列为世界非遗,向全球展示中华智慧。

二、中国非遗项目数量

1. 国内四级保护体系

2. 联合国非遗名录

截至2024年,中国以44项非遗列入联合国教科文组织名录,居世界首位,例如:

三、代表性项目举例

1. 传统技艺:龙泉青瓷、宣纸制作(世界非遗)。

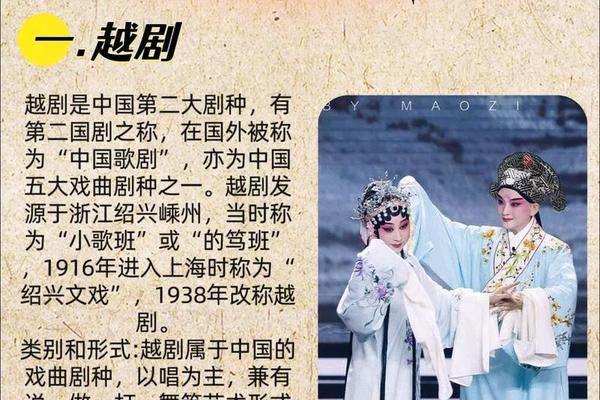

2. 表演艺术:京剧、福建南音、藏族唐卡。

3. 民俗节庆:妈祖祭典、蒙古族那达慕。

4. 传统医药:藏医药浴法、中医针灸(世界非遗)。

数据总结

| 类别 | 数量 | 来源依据 |

|--|||

| 国家级非遗项目 | 1557项 | |

| 联合国非遗项目 | 44项 | |

| 四级非遗体系总数 | 10万余项 | |

| 国家级传承人 | 3056名 | |

如需了解完整名录或具体项目,可查阅文化和旅游部非遗司官网或相关省级非遗保护中心。