在人类文明的长河中,艺术始终扮演着跨越时空的精神纽带。当希腊世俗音乐与波斯文化交融出"孜然味"旋律,当敦煌壁画中的飞天形象与印度犍陀罗艺术血脉相连,我们似乎触摸到了艺术超越疆界的本质。但乌合麒麟的政治讽刺画引发的国际争议,又让人不得不正视意识形态对艺术表达的桎梏。这种矛盾性揭示了一个深刻命题:在全球化浪潮与文明冲突并存的今天,艺术究竟是人类共通的精神家园,还是文化权力的博弈战场?

历史维度下的文化交融

丝绸之路上的驼铃声中,拜占庭镶嵌画技法悄然融入中国石窟造像,希腊化风格的健陀罗佛像在丝绸之路上演变为敦煌飞天的飘逸身姿。奥斯曼帝国的军装风格跨越宗教藩篱,成为19世纪欧洲列强的制式礼服,这种服饰文化的流变印证了艺术形式在文明碰撞中的强大渗透力。威尼斯商人将青花瓷引入欧洲,催生了代尔夫特蓝陶的兴盛;浮世绘的平面构成启发了印象派的色彩革命,东西方艺术在历史长河中始终保持着基因层面的对话。

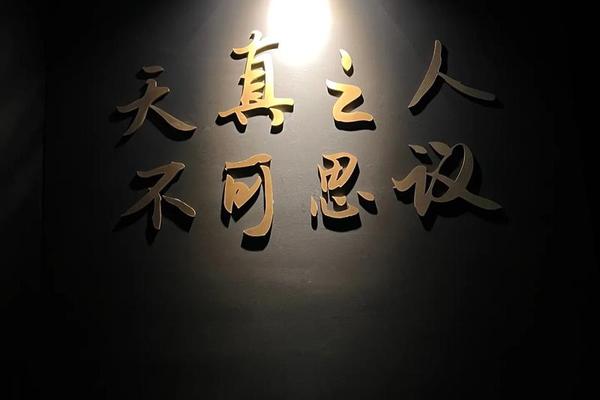

但这种交融并非简单的技术移植。中国画"诗书画印"四位一体的审美体系,根植于天人合一的哲学观,与西方透视法则背后的人本主义形成鲜明对比。张大千曾警示:"徒研技巧即落下乘",道出了艺术形式与文化基因的深层关联。敦煌壁画中印度佛教故事的汉化演绎,实质是异质文化在本土语境中的创造性转化,这种转化既保留了艺术语言的普遍性,又彰显了文化主体的独特性。

全球化时代的转文化传播

数字技术正在重塑艺术传播的底层逻辑。NFT艺术市场让非洲数字艺术家的作品瞬间抵达纽约画廊,虚拟现实技术使故宫文物在元宇宙中实现跨时空对话。这种"转文化传播"现象突破了传统的跨文化范式,形成去中心化的文化生态。香港巴塞尔艺博会的数据显示,2023年参展艺术家中35%来自新兴市场国家,折射出全球艺术权力格局的深刻变迁。

但技术赋能的表象下暗流涌动。当算法推荐系统主导审美趣味,当流量经济异化创作动机,艺术的在地性特质面临消解危机。韩国流行音乐工业的全球化成功,某种程度上是文化标准化生产的胜利,这种"可口可乐化"的艺术输出引发学界对文化多样性的忧虑。转文化传播既创造了前所未有的交融机遇,也带来了文化主体性迷失的潜在风险。

政治经济框架中的艺术博弈

毕加索《格尔尼卡》成为反战象征的美国曾利用抽象表现主义艺术作为冷战意识形态武器。艺术在国际政治中始终扮演着"软实力"载体的双重角色。中国当代艺术市场在2008年后迎来爆发式增长,表面是经济崛起的文化投射,实质暗合着国际资本对"东方想象"的消费需求。这种经济权力与文化话语的共谋关系,在威尼斯双年展的策展逻辑中体现得尤为明显。

文化安全视角下的艺术边界问题更显尖锐。教材插画事件引发的公共讨论,暴露出文化渗透的现实焦虑。法国立法规定流媒体平台必须包含40%本土内容,加拿大实施"文化例外"原则,这些政策实践印证了艺术国界在制度层面的客观存在。但过度的保护主义可能导致文化闭锁,如何在开放与自主间寻求平衡,考验着各国的文化治理智慧。

民族性与普世性的辩证统一

中国传统绘画"计白当黑"的美学理念,与西方油画追求满幅构图形成形式反差,这种差异本质是"包子文化"与"披萨文化"思维范式的具象化。日本物派艺术将禅宗哲学注入极简主义,创造出独特的东方当代语汇,证明民族性可以成为普世价值的创新源泉。非洲面具对立体主义的形式启迪,则展现了边缘文化对主流艺术史的修正力量。

情感的共鸣往往能突破文化壁垒。叙利亚难民儿童画作在全球社交媒体引发的共情浪潮,印证了艺术传达人类共同情感的能力。但《格尔尼卡》在不同政治语境中的解读差异也提醒我们,普世价值需要具体的文化解码系统支撑。民族性如同艺术品的"数字指纹",既构成文化身份的识别代码,也是参与全球对话的通行凭证。

站在文明互鉴的新起点,艺术的国家属性与人类共性构成辩证的统一体。未来的文化研究需要建立更精细的分析框架,既要超越"李森科式"的文化孤立主义,也要警惕新自由主义包装的文化殖民。转文化传播理论指向的"跨主体文化转型",或将为理解艺术边界问题提供新范式。在技术赋能与文化自觉的双重驱动下,人类或许终将找到那个既能守护文化根脉,又能自由舒展艺术之翼的平衡点。