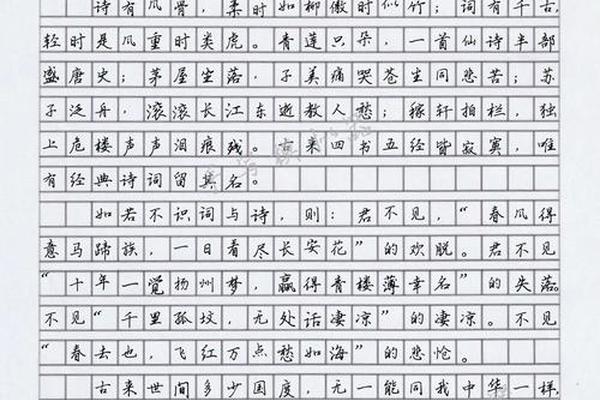

在中华文明的星河中,诗词如同璀璨的星群,用凝练的语言承载着千年的情感密码与文化基因。从《诗经》的"关关雎鸠"到苏轼的"大江东去",从李白的飘逸到李清照的婉约,这些跳动的文字不仅是审美的艺术,更是民族精神的活态传承。当我们站在数字时代的门槛回望,诗词文化依然焕发着跨越时空的生命力,它既是解码传统智慧的密钥,也是构建现代精神家园的基石。

审美价值的多元呈现

诗词之美首先绽放于意象的丛林。李白笔下的"飞流直下三千尺"以夸张手法重构自然景观,将物理空间转化为心理空间,这种艺术变形赋予山水以人格化的灵性。苏轼的"一蓑烟雨任平生"则通过具象的蓑衣烟雨,构筑起超然物外的精神境界,实现了有限物象与无限哲思的完美统一。意象的创造如同中国画的留白,在虚实相生中开辟出广阔的想象空间,这正是司空图"超以象外,得其环中"的美学真谛。

韵律节奏构成诗词的肌理之美。杜甫的"两个黄鹂鸣翠柳"通过平仄相间的声韵,在听觉层面构筑起春日的生机图景。李清照《声声慢》中"寻寻觅觅,冷冷清清"的叠字运用,不仅形成音韵的循环往复,更将愁绪的绵延不绝具象化为可感知的声波震动。这种音乐性的语言特质,印证了朱光潜"诗歌是音乐与语言的结晶"的论断,使诗词成为可吟咏的心灵乐章。

情感表达在诗词中呈现出独特的艺术张力。辛弃疾的"醉里挑灯看剑"以戏剧化场景浓缩报国无门的悲怆,陆游的"铁马冰河入梦来"则在虚实交织中凸显壮志未酬的焦灼。这种情感编码机制,正如王国维所言"一切景语皆情语",通过意象的筛选与重构,将私人情感升华为人类共通的精神体验,形成跨越时空的情感共鸣。

文化传承的立体维度

作为历史进程的镜像,诗词记录着文明的年轮。《诗经》中的"七月流火"勾勒出农耕文明的时序图谱,白居易的《卖炭翁》以现实主义笔触定格中唐市井百态。这些作品不仅是文学创作,更是社会学的鲜活标本,为后世提供了观察历史的多棱镜。宇文所安在《追忆》中指出,中国诗词本质上是"记忆的艺术",这种文化记忆的连续性,构成了中华文明未曾断裂的精神谱系。

在民族精神塑造方面,诗词犹如文化基因的载体。文天祥的"人生自古谁无死"淬炼出士人的气节风骨,范仲淹的"先天下之忧而忧"铸就了知识分子的担当意识。这种价值观念的传递,印证了钱穆"中国文学即中国人生"的论断,诗词不仅是审美对象,更是培育民族品格的精神沃土。

当代教育场域中,诗词传承面临新的挑战与机遇。《中国诗词大会》现象级传播证明,只要找到恰当的表达方式,古典诗词完全可以与当代青年产生深度共鸣。王崧舟提出的"诗意语文"教学法,通过创设情境、角色代入等策略,正在重构传统文化与现代教育的连接通道,这种创新实践为诗词教育注入新的活力。

现代转化的创新路径

新媒体技术为诗词传播开辟了崭新维度。短视频平台上,"古诗新唱"作品获得百万点赞,AR技术让《清明上河图》中的诗句"活"起来,这些数字化的转译并非简单的形式创新,而是实现了传播介质与文化内核的共生演进。故宫博物院开发的"韩熙载夜宴图"APP,通过交互设计让用户沉浸式体验南唐诗词文化,这种技术赋能印证了麦克卢汉"媒介即讯息"的传播学原理。

在跨文化传播领域,诗词成为讲好中国故事的重要载体。宇文所安英译杜甫诗集在西方学界引发的"杜甫热",叶嘉莹在哈佛大学的诗词讲座掀起的东方美学旋风,都证明经过创造性转化的古典诗词具有征服不同文化背景受众的潜力。这种文化对话不是简单的语言转换,而是通过寻找人类共同的情感基点和美学共识,构建起文明互鉴的桥梁。

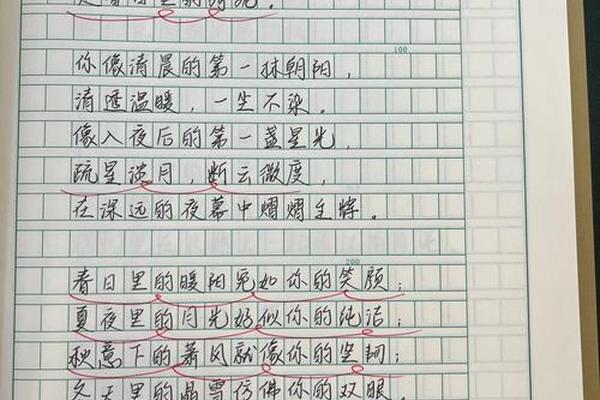

当代文学创作中,诗词元素展现出强大的再生能力。余光中的《乡愁》化用古典意象书写现代情感,周梦蝶的诗集《还魂草》将禅宗哲学与宋词格律熔铸成新的美学范式。这些创作实践不仅延续了诗词传统,更通过现代性转换拓展了其表现疆域,实现了"旧学"与"新知"的创造性结合。

站在文明传承与创新的历史节点,诗词文化犹如一条奔腾不息的长河,既沉淀着千年的文化精髓,又激荡着时代的创新浪花。未来的诗词研究应当建立跨学科对话机制,在脑科学层面解析诗词审美的神经机制,借助大数据技术绘制诗词传播的全球图谱。在教育实践中,需要构建从幼儿浸润到专业研究的完整体系,让诗词文化真正成为滋养民族心灵的源头活水。当我们以创造性转化的智慧对待传统,诗词必将焕发新的生机,继续照亮人类的精神家园。