在中国广袤的土地上,唢呐声穿透了乡村与城市的喧嚣,成为民间文化最鲜活的注脚。这种双簧木管乐器,自波斯经丝绸之路传入中国后,历经千年演变,已深深扎根于地方民俗的土壤。从黄土高原的窑洞到江南水乡的戏台,从东北的秧歌队到西南的祭祀场,唢呐以高亢激越的音色编织着中国人的生命礼俗。它不仅是一种乐器,更是承载着婚丧嫁娶、岁时节庆等重大人生仪轨的文化密码,在声波震荡中传递着族群记忆与情感共鸣。

一、唢呐的起源与历史流变

唢呐的跨文化基因赋予其独特的生命力。考古证据显示,新疆克孜尔石窟38窟的伎乐壁画(公元3世纪)已出现类似唢呐的吹奏形象,印证其西域血统。波斯语“surnāy”的音译演化出“唢呐”之名,而金属碗与木质管体的结合,则是中原工匠对异域乐器的本土化改造。明代《三才图会》记载其“形如喇叭,七孔”,在军旅中用作号角,戚继光更将其纳入军事信号系统,这种实用性奠定了唢呐在民间传播的基础。

历史文献与田野调查揭示,唢呐的世俗化过程与宋元市民文化勃兴同步。元代杂剧的兴盛使其突破宫廷雅乐束缚,明代戏曲音乐的发展更使其成为梆子腔、昆曲等剧种的重要伴奏。至清代,地方志中频繁出现“鼓吹手”“吹鼓班”的记载,如《庆阳府志》描述婚丧仪仗必“笙箫齐奏,唢呐开道”,显示其已深度融入民间礼俗体系。

二、婚丧仪典中的声景建构

在人生最重要的过渡仪式中,唢呐承担着空间转换的声学标记。苏北赵庄唢呐班的田野记录显示,婚礼中的《万年红》既是向社区宣告喜事的声波请柬,又是新人步入人生新阶段的序曲。河南豫东地区白事仪式中,《快欠场》《慢欠场》对应迎客与送葬的节奏差异,形成“以乐节仪”的文化编码。这种声景建构不仅遵循着“红事热烈、白事哀婉”的情感逻辑,更通过曲牌选择实现仪式环节的时空区隔。

当代民族音乐学家张振涛指出:“大唢呐一出现,文化记忆就被激活。”在陕北葬礼中,《哀乐》从民间曲调升华为国葬礼仪音乐的过程颇具象征意义。1945年鲁艺音乐家采集的陕北唢呐曲,经改编后首次用于刘志丹烈士公祭,最终成为国家哀荣的声学载体。这种从乡土到庙堂的升格,印证了唢呐在集体记忆建构中的特殊地位。

三、艺术特征与地域流派

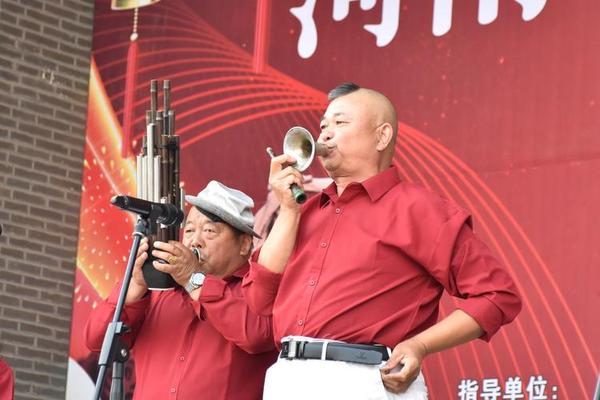

南北唢呐的技法分野映射着地理文化差异。北方唢呐以山东、河北为代表,发展出循环换气、滑音吐音等复杂技巧,《百鸟朝凤》中模仿禽鸣的“咔戏”技法,将器乐演奏推向拟声艺术的巅峰。南方流派如潮州唢呐(称“的禾”)则讲究“柔、细、韵”,在闽南祭孔音乐中保持雅乐遗风,其双音叠置技法与南音洞箫形成音色对话。

曲目系统折射出多元文化融合。《一枝花》源自山东柳子戏,《抬花轿》脱胎于豫剧唱腔,《将军令》保留着军乐遗韵,这种“器乐声腔化”现象体现了戏曲音乐对唢呐艺术的滋养。庆阳西峰唢呐现存的1200余首曲牌,按功能分为仪式专用曲、娱乐性小调、戏曲改编曲三类,形成严密的符号系统。

四、传承谱系与现代转型

民间传承的生态智慧在豫东唢呐世家可见一斑。国家级非遗传承人伊双来的学艺经历显示,从敲击乐器入门到“走着吹”的渐进训练,暗含“以节奏塑气息”的教学法。苏北赵庄唢呐班创造的“跟班摔打”模式,将现场演奏作为教学场域,使学徒在仪式实践中掌握即兴应变能力。这种“活态传承”机制,确保技艺与民俗语境永不割裂。

专业院校教育带来的现代转型值得关注。中国音乐学院刘勇教授在《中国唢呐艺术研究》中强调,学院派通过乐律改革拓展音域,引入五线谱记谱法,使《黄土情》等新创曲目既保留乡土韵味又符合现代审美。于氏唢呐第五代传人于焱的实践更具突破性:他将电子音乐元素融入《幸福乡音》,获得国家级专利的改良哨片使音色可控性提升30%,这种“非遗+科技”的路径为传统艺术注入新活力。

五、文化隐喻与生死哲学

“百般乐器,唢呐为王”的民间谚语,道出其音声符号的哲学深意。在晋南丧礼中,艺人通过《大悲调》与《小开门》的曲目转换,实现从悲怆到释然的情感过渡,隐喻着“悲欣交集”的生命观。鲁西南地区的“喜丧”习俗,更将唢呐的欢快曲牌与丧仪结合,用《抬花轿》的喧闹送别亡魂,体现“向死而生”的豁达。

人类学家项阳发现,唢呐在祭祀仪式中常与鞭炮、锣鼓构成“声-光-动”三位一体的通神媒介。冀南娲皇宫祭典中,108支唢呐的齐鸣被认为能上达天听,这种声学崇拜延续着萨满文化的遗绪。当现代城市丧礼采用电子音响替代真人演奏时,民间仍固执保留唢呐班现场表演,恰印证了列维-斯特劳斯所言:“声音是联结可见与不可见世界的桥梁。”

穿透时空的唢呐声波,记录着中国人最本真的生命体验。从乡土社会的礼俗载体到民族音乐的文化标识,唢呐艺术的嬗变轨迹折射出传统与现代的辩证关系。未来的研究需关注数字化传承对活态生态的影响,以及城市化进程中仪式空间的解构与重组。建议建立“唢呐文化地理信息系统”,通过声纹采集与民俗志整合,构建多维度的文化遗产数据库。唯有在保护声学传统的同时拥抱创新表达,才能让这支“东方双簧管”继续鸣奏属于新时代的文化强音。