中国传统节日作为中华文明的重要载体,承载着深厚的文化内涵与时代价值,其核心意义在于维系民族认同、传承文化基因,并在现代社会中持续发挥精神纽带作用。以下从文化内涵与现代意义两方面进行系统阐述:

一、文化内涵的多维体现

1. 自然:天人合一的生态智慧

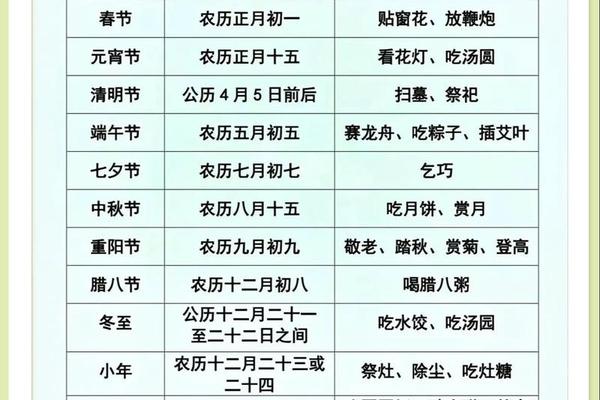

传统节日以自然时序为根基,如春节对应立春,清明踏青、中秋赏月等习俗均体现对自然规律的尊重。古人通过节日活动(如端午龙舟、重阳登高)协调人与自然的关系,形成“天人合一”的生态观。这种顺应自然、感恩天地的理念,为现代生态文明建设提供了文化根基。

2. 历史:慎终追远的文明传承

节日中的祭祀祖先、追念先贤活动(如清明祭祖、端午纪念屈原)强化了历史记忆与文化认同。通过“岁时祭祀”制度,中华民族在回望历史中凝聚前行力量,形成尊祖敬贤的传统。

3. 家庭:亲情纽带的核心价值

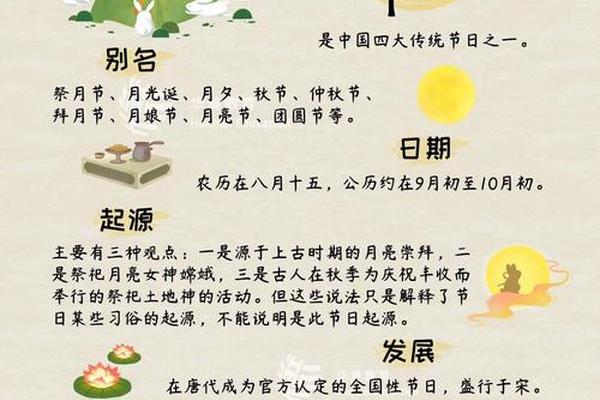

传统节日以家庭团聚为核心,如春节年夜饭、中秋团圆饼等习俗通过物质与情感的双重互动强化家庭关系。特定节日(如端午“女儿节”)还通过探亲活动调节亲属关系,维系家族秩序。

4. 社会:社区认同的凝聚力

节庆活动(如元宵灯会、端午龙舟竞渡)通过公共仪式促进社区互动,形成“共同体意识”。例如春节期间的拜年、庙会等活动不仅活跃社会关系,还通过集体记忆强化文化归属感。

5. 精神:生命张力的艺术表达

节日融合严肃性与娱乐性,如春节舞狮、元宵灯谜等活动通过艺术形式释放情感,激活文化基因。饮食文化(如端午粽子、中秋月饼)与节令游艺共同构成情感寄托的载体。

二、现代意义的多重延伸

1. 文化传承:民族精神的活态延续

节日作为“文化基因库”,通过周期性复现维系中华文明的连续性。例如春节的守岁习俗强化代际文化传递,清明踏青延续农耕文明的生态智慧,成为抵御文化同质化的精神堡垒。

2. 社会整合:多元群体的粘合剂

在城市化进程中,节日通过公共活动(如社区庙会、端午赛舟)重构人际关系网络,缓解现代社会的疏离感。将传统节日纳入法定假日体系(如春节8天假期),进一步强化其社会整合功能。

3. 经济赋能:文旅融合的创新路径

传统节日催生文化消费新业态,如西安“大唐不夜城”元宵灯会、成都“端午望塔集市”等案例,将民俗活动转化为文旅经济动能,实现文化价值与产业价值的双赢。

4. 价值重构:传统智慧的现代转化

节日内涵与当代议题深度契合:生态呼应可持续发展,家庭缓解老龄化社会的代际矛盾,社区助力基层治理。例如重阳节敬老习俗为养老文化提供传统资源。

5. 国际传播:文明对话的文化符号

春节成为全球性文化IP(如联合国发行生肖邮票),中秋节被多国列入非物质文化遗产,通过“文化走出去”战略增强中华文明的世界影响力。

三、传承创新的实践方向

当前节日文化面临仪式淡化、内涵流失等挑战,需通过以下路径实现创造性转化:

传统节日犹如一条奔涌的文化长河,既承载着中华文明五千年的精神密码,又在时代浪潮中焕发新生。守护这份文化遗产,需要以敬畏之心理解其深邃内涵,以创新思维激活其当代活力,使之成为构建文化自信的永恒源泉。