在中华文明的璀璨星河中,京剧以其独特的艺术魅力占据着重要地位。作为中国戏曲艺术的集大成者,它不仅承载着三百余年发展历程的文化密码,更在2010年以“人类非物质文化遗产代表作”的身份登上世界舞台。这种发轫于清代中叶的戏曲形式,通过徽汉合流、博采众长的演变历程,最终在北京这座千年古都完成了艺术形态的淬炼与升华。

京剧的诞生可追溯至1790年“四大徽班”进京为乾隆祝寿的历史事件。三庆、四喜、春台、和春四大戏班在京城扎根后,将徽剧的激昂与汉调的婉转熔铸一炉,同时吸收昆曲的雅致、秦腔的刚健,最终形成以西皮、二黄为主体的声腔体系。这种艺术融合并非简单的叠加,而是经历近半个世纪的实践探索,直至道光年间,程长庚、余三胜等艺术家将湖广音与中州韵结合,确立了京剧念白的规范化体系,标志着剧种形态的成熟。

在现代化进程中,京剧经历了从宫廷艺术向大众文化的转型。20世纪初的“同光十三绝”画像,定格了老生、武生、丑角等行当的经典形象,而梅兰芳访日、程砚秋赴欧的跨文化实践,使京剧成为最早具有国际影响力的中国艺术形式。这种传承与创新的双重变奏,正如傅谨教授所言:“京剧的崛起不仅是中国戏曲发展的范本,更是传统文化近代转型的典型样本”。

二、程式化艺术体系的建构

京剧的艺术精髓体现在其高度程式化的表演体系中。角色行当的划分突破生理性别的局限,通过生、旦、净、丑四大门类构建起类型化的审美范式。老生的髯口功、旦角的水袖舞、净行的脸谱语汇、丑角的矮子步,每个行当都有严密的表演程式。如《群英会》中周瑜的翎子功,通过雉尾的抖动幅度传达人物内心波动,这种“以形写神”的表现手法,正是东方写意美学的典型体现。

“唱念做打”四功与“手眼身步”五法的有机统一,构成京剧表演的技艺核心。梅派《贵妃醉酒》的“卧鱼”身段,将醉态转化为诗意的舞蹈语言;裘派《铡美案》的【西皮导板】,通过鼻腔共鸣的润腔技法塑造包拯的刚正形象。这种技艺体系的确立,使京剧演员需要经历“七年大狱”般的严格训练,正如武生泰斗盖叫天所述:“台上三分钟的艺术光华,凝结着台下三十年血汗交融的淬炼”。

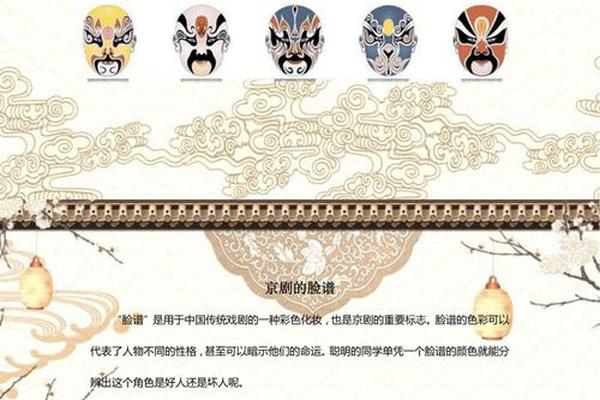

脸谱艺术作为京剧最醒目的视觉符号,其色彩体系蕴含着深厚的文化密码。白色象征曹操的奸诈,红色彰显关羽的忠勇,金色专属于神佛角色,这种色彩符号系统与戏曲服装的蟒、帔、靠、褶等形制共同构成舞台叙事的视觉语法。当代学者研究发现,京剧服饰的纹样设计暗合《周易》卦象,如帝王蟒袍的“十二章纹”对应着天地四时的宇宙观。

三、文化传承与社会功能

作为民族文化的活态载体,京剧在近现代中国承担着特殊的社会功能。其剧目体系涵盖一千三百多个传统戏码,《霸王别姬》演绎历史沧桑,《白蛇传》传递人性温度,《定军山》彰显家国情怀,这些故事既是艺术创作,更是民族集体记忆的储存器。2015年国务院《关于支持戏曲传承发展的若干政策》实施后,通过“名家传戏”工程抢救了《朱砂痣》《战太平》等濒危剧目,使流派艺术得以延续。

在全球化语境下,京剧面临着传统与现代的双重挑战。年轻观众群体的断层、多媒体时代的审美变迁,促使创作者探索新路径。国家京剧院推出的《赤壁》运用数字投影技术再现火烧连舰的壮观场面,上海京剧院《换人间》尝试现实题材创作,这些创新实践印证着程砚秋“移步不换形”的艺术理念。但学界也警示,技术创新不应消解本体艺术特征,正如傅谨教授强调:“京剧传承的核心在于守住写意美学的精神内核”。

非遗保护视域下的京剧传承,需要构建多方位的生态体系。从中国戏曲学院的“京剧传承人研修班”,到抖音平台的京剧挑战赛,传统院团正通过教育普及、数字传播拓宽生存空间。清华大学研究生体验京剧后台的案例显示,年轻群体对传统艺术的文化认同正在觉醒,这种代际对话为京剧注入新的生命力。

四、未来发展的多维面向

站在新的历史节点,京剧艺术的传承发展需要多维度的战略思考。在学术研究层面,亟待建立系统的表演理论体系,将口传心授的实践经验转化为可传承的知识谱系。在人才培养方面,应完善“以戏带功”的教学模式,解决武戏演员断代、流派特色弱化等问题。国际传播领域,可借鉴梅兰芳1930年访美经验,通过跨文化改编策略增强剧目的世界可读性。

数字技术为京剧传承开辟了新维度。运用动作捕捉技术保存武打程式,建立京剧元素数据库,开发VR沉浸式观演系统,这些技术创新既能保护遗产本体,又能创造新型文化消费场景。但需要注意,正如京剧表演艺术家赵群所言:“科技手段应是传统艺术的翅膀,而非替代其灵魂”。

回望京剧两个多世纪的发展历程,这门艺术始终在传统与变革的张力中寻找平衡。从宫廷戏台到现代剧场,从胶片电影到4K直播,变的是传播媒介,不变的是对中华美学精神的坚守。未来的京剧传承,既需要恪守“无声不歌,无动不舞”的艺术本质,更要构建开放包容的创新生态,让这门古老艺术在当代文化土壤中绽放新的华彩。