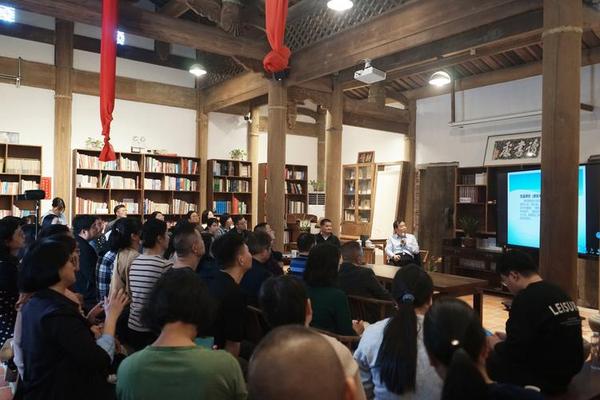

在2023年10月的郑州,第八届全国书院高峰论坛以“守中弘道,返本开新”为主题,在本源社区书院汇聚了来自海内外的百余位学者、书院代表与文化实践者。这场论坛不仅是对中国古代书院精神的回溯,更是一场关于“如何让传统文化在当代社会焕发新生”的深度思辨。作为中原文化的重要承载地,郑州以其深厚的历史积淀——嵩阳书院与应天书院的文化基因,为本届论坛注入了独特的时空对话维度。正如武汉大学郭齐勇教授所言:“现代性社会需要书院作为精神纽带,破解‘比邻若天涯’的人际疏离。”

主题内核:传统与当代的辩证

本届论坛的核心命题“中原文脉传承与当代书院功能的活化”,体现了对书院文化价值的双重叩问。一方面,学者们从历史维度解析书院作为文脉载体的功能。安乐哲教授指出,书院曾是儒家“智、仁、勇”精神的实践场域,而当代书院需要重构这种精神与公民社会的关联。论坛通过《孔子·游侠》当代艺术展等创新实践,将儒家经典解构为数字影像、AI互动装置,让孔子从圣坛走向社区。

这种辩证性思考在平行论坛中得到深化。例如“生活儒学的回归”分论坛中,学者提出“社区书院应成为日常的孵化器”,通过茶道、家礼研习等活动,将“六伦”关系(新增“同事之礼”)融入现代人际网络。中国社会科学院戴美玲的研究表明,社区书院通过重构“乡贤”角色,正在创造新型基层治理模式。

功能活化:从空间到机制的创新

本源社区书院作为承办方,其十二年探索成为论坛关注的焦点案例。该书院首创的“共有、共建、共享”模式,将社区空间转化为文化生产场域:居民既可参与《诗经》吟诵会,也能在AI书法工作坊体验科技与传统碰撞。2022年,该模式被国家三部委评为公共文化创新案例,其关键在于建立了“三级文化供给链”——基础层(经典诵读)、实践层(手作工坊)、创造层(社区策展)。

在机制创新方面,论坛特别设置了“书院公共功能”圆桌讨论。西宁市有源书院分享的案例显示,通过设立“社区文化积分制”,居民参与书院活动可兑换公共服务资源,这种激励机制使书院月均参与率提升40%。而台湾学者杨庆亮提出的“书院联盟认证体系”,则试图构建跨区域的文化资源流通网络。

国际表达:文明对话的新范式

论坛首次设立“当代书院的国际表达”议题,标志着中国书院文化开始参与全球文明对话。韩国成均馆翰林院院长崔英辰通过视频连线,比较了中韩书院在“礼学教育”上的异同,认为中国社区书院的“生活化实践”值得借鉴。美国汉学家安乐哲则强调:“书院应成为阐释‘儒家角色学’的实验室,为西方个人主义困境提供解方。”

这种跨文化实践已在部分书院展开。例如四海孔子书院与德国歌德学院的合作项目中,将《论语》导读与德国“咖啡馆哲学沙龙”形式结合,创造出“中西哲思对谈”新模式。数据显示,此类创新使海外受众对中国文化的认知度提升27%。

未来图景:数字时代的书院转型

面对技术变革,论坛呈现出前瞻性思考。在“大音希声”古乐会上,编钟演奏与全息投影技术结合,重构了礼乐教育的感知维度。清华大学团队展示的“元宇宙书院”原型,允许用户通过VR参与跨时空会讲,这种尝试使经典阐释突破物理边界。

但挑战依然存在。郭齐勇教授警示:“数字工具不应沦为文化快餐的生产器。”对此,学者建议建立“双轨制”发展路径:一方面利用大数据分析社区文化需求,另一方面保留“无手机日”等传统研修形式。北京大学沈壮海教授提出“书院文化指数”概念,主张通过量化评估体系引导健康发展。

重构文化生态的基石

第八届全国书院高峰论坛揭示,当代书院已超越简单的文化复古,而是成为重构社会文化生态的关键节点。从本源社区书院的实践可以看到,当书院既能守护“晨间竹林漫步”的传统意境,又能创造“AI解经”的现代对话,便真正实现了“返本开新”的宗旨。未来的研究需重点关注三个维度:书院教育与公民素养的关联机制、文化科技融合的边界、以及全球南方国家的书院模式移植。正如论坛宣言所述:“让书院成为照亮现代性迷思的明灯,在数字文明的浪潮中守护人文精神的火种。”