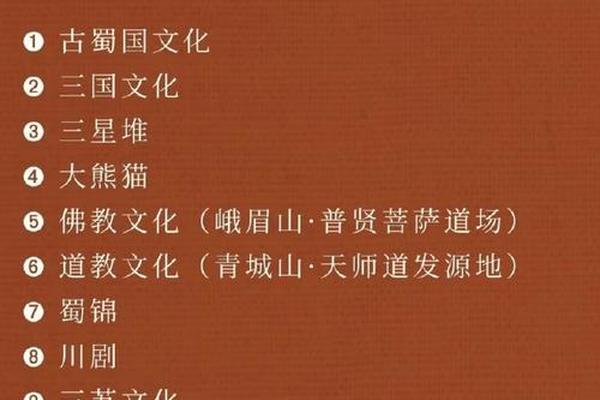

在长江上游的岷江之畔,五千年前的古蜀先民已在成都平原建立起宝墩古城,开启了“水旱从人”的农耕文明。这片被青藏高原与秦岭环抱的紫色盆地,不仅孕育出“天府之国”的物质丰饶,更以独特的地理格局与历史际遇,淬炼出四川人兼容并蓄的文化基因。从三星堆青铜神树的神秘纹饰到太阳神鸟的永恒图腾,从“湖广填四川”的移民浪潮到茶馆里沸腾的龙门阵,巴蜀大地的每一次呼吸都镌刻着自由灵动与坚韧豁达的精神密码。这种文化基因并非简单的性格标签,而是历经数千年地理环境、历史迁徙与哲学思想共同作用形成的生命共同体,在当代依然深刻影响着四川人的价值取向与行为模式。

封闭地理与开放精神的悖论

四川盆地作为中国唯一的外流型内陆盆地,其地形构造堪称自然界的奇迹。北倚秦岭阻隔寒流,西临横断山脉承接印度洋暖湿气流,东出三峡贯通长江文明,这种“平底大锅”般的地理格局,既形成了“不与秦塞通人烟”的天然屏障,又通过长江水道保持着与中原文明的对话。考古发现显示,4500年前的宝墩古城已出现环城道路与礼仪性建筑,印证了古蜀先民在相对封闭环境中独立发展出早期城市文明的智慧。

封闭性并未导向保守,反而催生出独特的开放意识。汉代扬雄在《蜀都赋》中描绘“市廛所会,万商之渊”的盛景,映射出盆地居民对商业文明的敏锐嗅觉。明清时期“湖广填四川”的移民大潮中,来自15个省份的移民在盆地内形成“五方杂处”的格局,不同方言与习俗的碰撞融合,塑造了四川人“听得懂各路口音,接得住八方来客”的文化包容性。这种地理封闭性与文化开放性的辩证统一,正如成都平原史前城址群的筑城智慧——既以双重城墙抵御洪水,又通过环城道路实现内外联通。

道家浸润与儒家调适的思想底色

巴蜀文化体系中,道家思想的烙印尤为深刻。青城山作为道教发源地之一,其“道法自然”的哲学深刻影响着四川人的价值取向。与北方儒家强调礼教秩序不同,四川家长对子女多采取“散养”模式,这种教育理念在《四川人性格特点观察》中得到印证:70%的受访者表示家庭中“没有繁琐规矩,重视个性发展”。成都茶馆文化中的“摆龙门阵”,本质上是对道家“坐忘”“齐物”思想的生活化演绎,人们在盖碗茶的热气中实现精神世界的逍遥游。

但蜀地并非完全排斥儒家文明。三国时期诸葛亮治蜀时“儒法并用”的治理智慧,宋代蜀学将易学与理学创造性结合的思想实验,都显示出巴蜀文化对儒家价值的创造性转化。这种“外儒内道”的精神结构,在当代体现为既保持个体精神自由,又能在民族大义前展现担当的文化特质。汶川地震中,四川人“废墟上打麻将”的黑色幽默与全民救灾的悲壮史诗并行不悖,正是这种文化基因的现代显影。

移民熔炉与多元共生的文化底色

清初“湖广填四川”的移民运动,为巴蜀文化注入了强大的融合基因。大邑高山古城遗址揭示,早在史前时期,来自长江中游的筑城技术就已与本地文明产生交融。移民带来的不仅是人口重组,更是文化因子的重新编码:客家话与湖广官话在盆地内形成方言岛,湘楚的辣椒种植与本地食材结合催生出川菜二十四味型,陕西会馆的秦腔与川剧高腔共同回响在蜀道之上。

这种多元共生在语言演变中尤为显著。现代四川话虽属西南官话体系,却保留着“入声归阳平”等古老语音特征,同时吸收了大量湘语、赣语词汇,形成“五腔共和”的语言景观。人类学家费孝通在《乡土中国》中论及的“差序格局”,在四川演变为独特的“城镇直联”社交模式——人们跳过传统的乡村宗族网络,通过赶场活动直接构建起商业与人际网络。

苦难淬炼与乐天达观的生命哲学

“天下未乱蜀先乱”的历史循环,锻造出四川人独特的逆境智慧。从秦灭巴蜀到张献忠屠川,从汶川地震到新冠疫情,多难兴邦的历史记忆转化为“川军精神”的集体无意识。考古学家在宝墩古城墙体中发现的分层夯土,揭示出先民应对洪水侵袭的持续努力;三星堆青铜神树上的十二道太阳芒纹,则隐喻着对灾难的超越性思考。

这种苦难意识并未导向悲观主义,反而升华为“麻辣鲜香”的生活美学。川菜中辣椒的传入史恰是这种精神的物质注脚:清初移民将美洲作物辣椒与本地茱萸结合,把生存的艰辛转化为味觉的狂欢。社会学者李明泉指出,四川茶馆里“一茶一座”的消费模式,本质上是将物质匮乏转化为精神丰裕的生活艺术。这种“苦中作乐”的生存智慧,在当代延伸为成都“最具幸福感城市”的文化资本。

从宝墩古城的夯土城墙到宽窄巷子的青砖灰瓦,从《华阳国志》的竹简记载到“四川观察”的短视频传播,四川文化基因始终保持着动态演进的活力。这种基因既深植于“水旱从人”的农耕文明记忆,又彰显于现代都市的创新发展实践。未来的研究可进一步关注数字经济时代盆地意识的重构、成渝双城经济圈建设中的文化整合等新命题。毕竟,真正的文化基因从来不是博物馆里的青铜器,而是流淌在四川人血液里的生命密码,在历史长河中持续书写着“天府之国”的当代传奇。