在丝绸之路上,驼铃声中传递的不只是丝绸,更有青花瓷的流光溢彩;在海上商船里,压舱石间装载的不止茶叶,还有釉里红的惊鸿倩影。陶瓷,这种由泥土与火焰淬炼而成的艺术,承载着中华文明五千年的智慧密码。从新石器时代的质朴陶罐到明清官窑的极致工艺,陶瓷始终是中华文化最鲜活的物质载体,是民族审美最直观的时空坐标。在全球化浪潮冲击传统文化根基的今天,重新审视陶瓷文化的当代价值,不仅关乎工艺传承,更是一场关于文明基因解码与重构的深刻命题。

文明基因的历史解码

在浙江河姆渡遗址出土的夹炭黑陶,将中国制陶史推前至七千年前。这些粗粝的器皿上,先民用绳纹、刻划纹记录着最初的审美觉醒。商周时期原始瓷的出现,完成了从陶到瓷的质变飞跃,郑州商代遗址出土的原始青瓷尊,其胎质已显现出瓷化特征。这种材料革命比欧洲早了两千年,奠定了中国"瓷器母国"的历史地位。

唐代三彩陶器的绚丽多彩,映射着盛世的开放气度。法门寺地宫出土的秘色瓷,釉色如"千峰翠色",印证了陆龟蒙"九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来"的千古绝唱。宋代五大名窑将陶瓷艺术推向哲学高度,汝窑的天青釉色暗合道家"道法自然"的宇宙观,官窑的开片纹理诠释着理学"格物致知"的认知论。每件古瓷都是凝固的史诗,记录着特定历史时期的技术突破与审美演进。

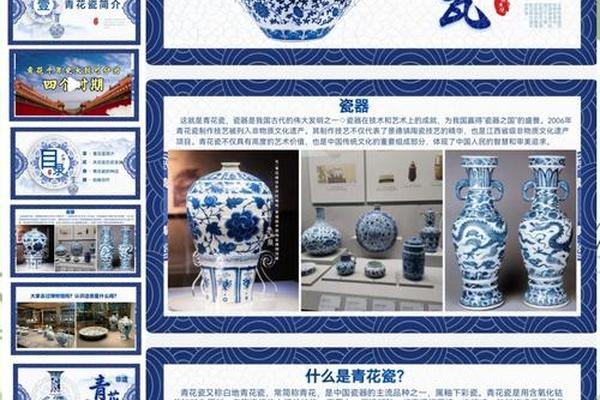

考古学家张光直曾指出:"中国文明是连续性的文明,而陶瓷正是这种连续性的物质见证。"景德镇元代青花瓷中使用的苏麻离青料来自波斯,器型设计融合蒙古族豪放风格,这种文化交融在明代永宣青花的纹样中达到顶峰。陶瓷发展史本身就是一部文明交流互鉴的实录。

工匠精神的哲学注脚

《考工记》所述"天有时,地有气,材有美,工有巧"的造物原则,在陶瓷制作中体现得淋漓尽致。景德镇匠人至今恪守"七十二道工序"的古法,从选矿、制胎到施釉、烧造,每个环节都蕴含着对自然的敬畏。这种"天人合一"的工艺哲学,与老子"人法地,地法天,天法道,道法自然"的思想形成跨时空的呼应。

钧窑的窑变艺术最能体现东方美学中的不确定性智慧。匠人精准控制窑炉气氛,却主动留白于釉色的自然流淌,创造出"入窑一色,出窑万彩"的奇迹。这种"制器尚象"的创作观,与西方强调绝对控制的工业思维形成鲜明对比。日本民艺之父柳宗悦赞叹:"中国陶瓷展现的不是人对物质的征服,而是心与自然的共鸣。

在机械化生产时代,手工拉坯的旋转韵律依然具有不可替代的美学价值。国家级非遗传承人李文跃坚持每天手工揉泥,"要让指尖记住泥土的呼吸"。这种身体记忆的传承,使得传统技艺不再是简单的技术复刻,而成为文化基因的活态延续。

文化复兴的当代路径

故宫博物院推出的"千里江山"系列茶具,将王希孟画作转化为现代日用瓷设计,年销售额突破2亿元。这种文创转化模式证明,传统工艺完全可以在当代生活中找到新的存在方式。3D打印技术与传统雕塑结合,使复杂器型的制作效率提升300%,但工匠的手工修坯环节始终保留,确保作品的人文温度。

景德镇陶溪川文创园区的夜经济模式颇具启示。白天是传统作坊的手作体验区,夜晚变身青年创客的灵感集市,古老窑址与现代玻璃幕墙交相辉映。这种时空叠合的活化利用,让陶瓷文化在保持本真性的同时获得现代性转化。数据显示,园区年均接待游客超300万人次,孵化文创品牌127个。

教育层面的传承创新更为根本。中国美术学院设立的手工艺学院,将传统师徒制与现代学分制结合,学生既要掌握古法配釉,也要学习材料化学。这种"双轨制"培养模式,使年轻匠人既能守住文化根脉,又具备创新视野。景德镇陶瓷大学开设的"数字陶瓷"专业,更是将AR技术应用于古瓷纹样数据库建设。

文明对话的世界语言

2019年大英博物馆"明代盛世"特展中,一件永乐青花执壶引发西方观众对东方美学的重新审视。这种跨越时空的审美对话,在每年法兰克福国际陶瓷展上持续上演。中国参展商带来的创新设计,如将苏州园林漏窗纹样转化为现代餐具装饰,成功打入欧洲高端市场,单件售价达299欧元。

品牌化建设是文化输出的关键。东瓷西韵文化公司打造的"Oriental Chic"品牌,通过精准定位轻奢市场,在米兰设计周斩获金奖。其设计的"青韵"系列咖啡具,将宋代影青釉色与现代极简造型融合,年出口额突破500万美元。这种文化转译能力,正是陶瓷作为"世界语"的魅力所在。

学术层面的深度交流更具建设性。法国汉学家伯希和二十世纪初建立的敦煌陶瓷研究体系,至今仍在启发着中西学者的合作。中美联合考古队在福建建窑遗址的发掘,采用光谱分析技术破解宋代曜变天目的烧造密码,相关成果发表于《自然》杂志材料学子刊。这种跨学科、跨国界的合作模式,为陶瓷文化研究开辟了新维度。

站在新的历史坐标点上,陶瓷文化的传承早已超越工艺技术层面,成为中华文明创新性发展的战略课题。数字化保护工程的推进,使故宫12万件陶瓷文物完成三维建模;国际话语权的构建,让中国陶瓷标准开始影响ISO认证体系;青少年教育计划的实施,培养着百万计的"小小传承人"。当景德镇的老窑火与粤港澳大湾区的智造火花相遇,当敦煌纹样通过数字版权进入元宇宙空间,我们看到的不仅是传统工艺的复兴,更是一个古老文明在新时代的创造性转化。这种转化,既是对先人智慧的致敬,更是对未来的文化投资。