食品雕刻作为融合烹饪技艺与文化艺术的独特载体,既是饮食文化的缩影,也是雕塑艺术在食材上的延伸。从古代祭祀供品到现代宴会艺术品,它始终承载着实用性与审美性的双重价值,展现了人类对食物形态美学的极致追求。

一、食品雕刻的历史与文化渊源

1. 起源与发展

食品雕刻最早可追溯至春秋时期的“雕卵”(在蛋壳上刻画图案),《管子》等古籍均有记载。宋代发展为宴席风尚,以果蔬雕蜜饯装饰餐桌;明清时期扬州瓜灯、西瓜盅等作品标志技艺成熟,清代乾隆年间的“御果园”更将食雕推向艺术高峰。古代食雕多用于祭祀、宫廷宴席,通过象征性造型传递吉祥寓意,如“鹿鹤同春”象征长寿,“龙凤呈祥”烘托婚庆氛围。

2. 文化象征与地域特色

不同地区的食雕风格各异:扬州以瓜雕闻名,融合漆器与玉雕技法;潮州注重精细镂空;北方则偏好大气立雕。例如,扬州瓜灯以西瓜镂空成灯,兼具光影美学与宴饮雅趣。这种地域性特征使食雕成为地方饮食文化的重要符号。

二、食品雕刻的艺术特征与技法创新

1. 艺术表现与技法多样性

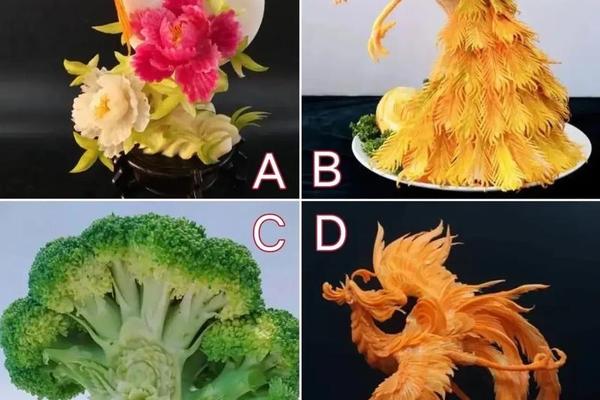

食雕通过整雕(立体雕刻)、浮雕(凸雕/凹雕)、镂空雕等技法,将萝卜、南瓜、冰块等材料转化为动植物、建筑甚至神话场景。例如,朱贺萝卜雕刻孔雀时,需精准把握羽毛层次与动态线条;吴斌以400斤青萝卜创作1.7米长的“孔雀迎宾”,展现大型立雕的恢弘。现代还衍生出糖艺、巧克力雕、黄油雕等新形式,如糖艺作品结合果酱画提升食用价值。

2. 工具与材料的拓展

传统刀具(平口刀、V形刀)与现代技术结合:激光雕刻提升效率,3D模具简化复杂造型。扬州传承人吴斌创新“冰利菜刀”,融合十多种刀法;郑云海在比赛中使用自创模具快速完成祥云、荷叶等元素,兼顾效率与细节。材料上,从果蔬扩展到琼脂、泡沫(用于展示)、盐雕(如茶卡盐湖的“盘古开天”)等,拓展艺术表达边界。

3. 审美与功能的平衡

食雕需兼顾装饰性与实用性:冷盘中的雕花提升视觉层次,热菜围边需避汤汁;西瓜盅既为容器又可盛装甜品。优秀作品如“鹏程万里”以老鹰头雕与荤素拼盘结合,实现“形意相融”。现代更强调“可食用艺术”,如糖艺作品兼具观赏与食用价值,避免资源浪费。

三、食品雕刻的文化传承与现代转型

1. 教育传承与技艺革新

传统师徒制逐渐转向学院教育,扬州大学等院校将食雕纳入烹饪课程。世界冠军郑云海通过系统训练与赛事磨砺,突破创作瓶颈,其作品《孔雀》以动态尾羽与牡丹搭配,赋予传统题材现代生命力。短视频平台成为传播新途径,雕刻师通过直播演示吸引年轻受众。

2. 国际影响与产业价值

中国食雕在国际烹饪大赛中屡获殊荣(如1986年巴黎大赛金牌),推动全球餐饮美学变革。日本、东南亚餐饮业“每宴必雕”,欧美亦效仿中式雕刻技法。产业层面,糖艺师、冰雕师等高技能岗位需求旺盛,上海、广州等地高级酒店开出高薪,显示其商业潜力。

四、作为艺术衍生品的文化意义

食品雕刻本质是艺术与生活的共生体:

食品雕刻以食材为画布、刻刀为笔,在“短暂”与“永恒”间寻找平衡——作品虽随宴席结束而消逝,但其承载的文化记忆与审美体验却长久留存。正如诗人所咏:“瓜果也能变珍宝,若能永存胜玉雕”,这种转瞬即逝的美学,恰恰印证了艺术与生活的深刻交融。未来,随着新材料与新技术的应用,食品雕刻或将从餐桌走向更广阔的艺术舞台,成为跨界创作的灵感源泉。