中国古典诗词是中华民族的精神基因库,其中蕴含的爱国情怀如同一根红线,贯穿了从《诗经》到近现代诗文的千年文脉。这些诗词不仅是语言艺术的结晶,更是民族精神的载体。杜甫笔下的“国破山河在”与岳飞“待从头、收拾旧山河”的呐喊,文天祥“留取丹心照汗青”的决绝,构建了一个跨越时空的爱国者群像。这些诗句在历史长河中不断被重读,既是对过往的追忆,更是对当下的启示。通过解析这些经典文本,我们可以触摸到中华文明最深层的文化密码,理解爱国情怀如何在诗文中完成从个体情感到集体记忆的升华。

山河咏叹:自然意象中的家国情怀

中国诗人对山河的描绘从来不止于风景。王昌龄的“秦时明月汉时关”将时间与空间交织,让边塞的冷月成为永恒的守卫者符号;戴叔伦“汉家旌帜满阴山”中的旌旗,既是军事象征,更是文化疆界的宣示。在古典诗词中,黄河、长江、玉门关等地理意象被反复书写,如李贺“黑云压城城欲摧”以自然现象隐喻国运危机,苏轼“会挽雕弓如满月”将场景升华为收复河山的壮志。

这种将自然景观人格化的创作手法,形成了独特的“山水爱国”传统。北朝民歌《敕勒歌》中“天似穹庐,笼盖四野”的雄浑,与张养浩笔下“山河犹带英雄气”的慨叹,共同建构了民族地理的精神图腾。学者程郁缀指出,这种书写方式体现了“天人合一”的哲学思维,将个体生命体验与国土命运紧密相连。

在近现代转型中,这种传统得到创造性转化。徐锡麟“何须马革裹尸还”的宣言,将古典边塞诗的悲壮转化为革命者的决绝;毛泽东“江山如此多娇”的咏叹,则在传统意象中注入了现代民族国家的想象。地理空间在诗文中始终承担着文化认同载体的功能。

血火淬炼:战乱中的民族精神

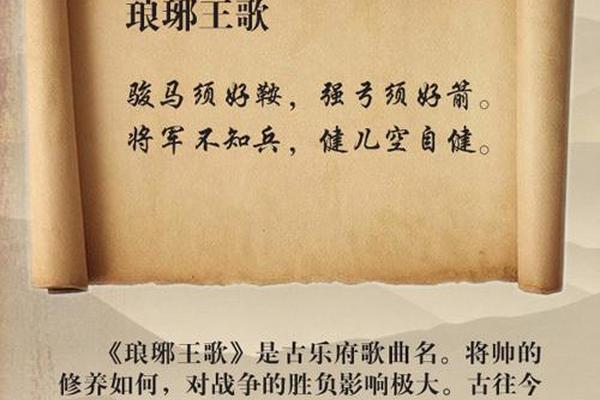

战争创伤催生了最炽烈的爱国诗篇。杜甫《春望》中“烽火连三月”的焦灼,与《石壕吏》“三男邺城戍”的惨痛,构成安史之乱的双面镜像。这类作品往往具有史诗特质,如《燕歌行》全景式展现战争场景,既描写“战士军前半死生”的残酷,也批判“美人帐下犹歌舞”的腐败,形成了现实主义的批判维度。

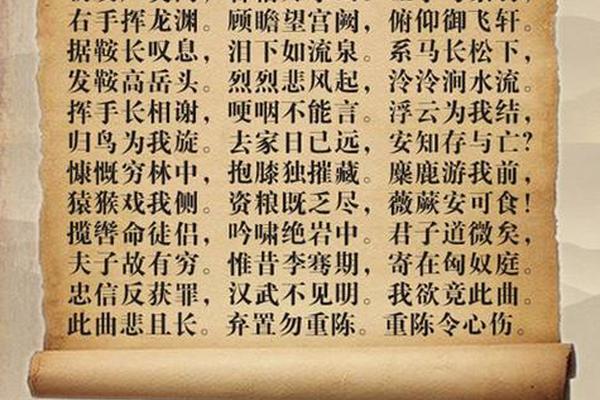

文人的精神突围在绝境中尤为璀璨。陆游《示儿》的临终嘱托,将个人生命与国运兴衰绑定;文天祥《过零丁洋》通过“山河破碎”与“身世浮沉”的互文,完成了个体节操与民族气节的同构。这类作品常运用对比手法:谭嗣同“我自横刀向天笑”的豪迈与“去留肝胆两昆仑”的悲怆并置,创造了崇高的美学张力。

这些诗篇在当代仍具启示价值。如《陇西行》“可怜无定河边骨”对战争代价的揭示,与和平年代“一将功成万骨枯”的反思形成对话。学者耿坤丽认为,这类诗歌构成了民族记忆的警示碑,提醒后人珍视和平。

理想之光:文人的精神自觉

爱国情怀在诗文中常表现为知识分子的精神自觉。苏轼《江城子·密州出猎》中“持节云中”的典故运用,将个人功业追求融入国家叙事;辛弃疾“了却君王天下事”的抱负,展现了儒家士大夫的家国担当。这种精神传统在近代发生裂变,鲁迅“横眉冷对千夫指”的宣言,将批判精神注入爱国话语。

诗歌形式本身成为精神抗争的武器。于谦《石灰吟》以咏物言志,“粉骨碎身全不怕”的石灰意象,象征了士人的气节操守;陈子昂《感遇》通过“每愤胡兵入,常为汉国羞”的直抒胸臆,开创了唐代边塞诗的悲壮基调。徐锡麟、秋瑾等近代革命者的诗作,则将古典格律转化为唤醒民众的号角。

这种精神自觉在当代延续。北京大学“古典诗歌与人文精神”研讨显示,95%的学生认为经典诗文能增强文化自信。遵义师范学院通过《木兰辞》《岳阳楼记》的沉浸式演绎,让青年在角色代入中理解“先天下之忧而忧”的精神传承。

余论:永恒的精神坐标

从《诗经》“岂曰无衣”的战士盟誓,到抗疫诗歌“青山一道同云雨”的当代回响,爱国诗文始终是民族精神的晴雨表。这些作品的价值不仅在于艺术成就,更在于构建了超越时空的价值共同体。未来研究可深入探讨:新媒体时代如何创新传播范式?全球化语境下如何实现爱国情怀的国际表达?正如《满江红》在现代影视中的重构所启示的,传统文化的创造性转化,仍需在守正创新中寻找答案。

当我们重读“黄沙百战穿金甲”时,不仅是在品味文字之美,更是在进行一场跨越千年的精神对话。这种对话,让爱国情怀永远鲜活于民族的血脉之中。