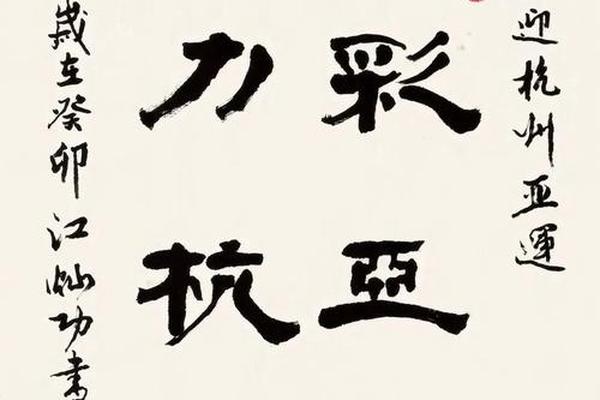

当杭州亚运会的火炬点燃西湖之畔,毛笔的锋毫在宣纸上舞动出体育的韵律,这场跨越千年的对话揭开了新的篇章。作为中国首个举办亚运会的历史文化名城,杭州以书法为媒,将“力与美”“动与静”的体育精神转化为水墨语言。从王羲之《兰亭序》到亚运主题的《跃动钱塘》,书法艺术从未停止对生命力量的诠释,而此刻,它正以崭新的姿态讲述着体育赛事的时代叙事。

这种文化实践的背后,是书法本体语言的突破性探索。中国美术学院教授许江指出:“书法线条的疾涩浓淡,恰如运动员肌肉的舒张收缩。”在《亚运赋》长卷中,书法家王冬龄用狂草表现短跑冲刺的爆发力,枯笔飞白处可见体操腾跃的轻盈。浙江省书协组织的“百位书家写亚运”活动中,83岁高龄的朱关田以篆书笔意刻画举重健儿的沉稳,厚重如鼎的墨色里沉淀着力量美学。

二、场馆空间中的水墨叙事

亚运村书法长廊的策展理念,体现了建筑空间与书法艺术的深度融合。中央美院团队运用三维投影技术,将历代体育题材碑帖解构重组,《蹴鞠图赞》与电子竞技图标在光影中交织,形成传统与现代的蒙太奇。这种创新并非简单拼接,正如策展人范迪安所言:“我们让颜真卿的‘屋漏痕’笔法化作田径赛道的肌理,使王铎的连绵体势成为游泳赛场的波浪线。”

在拱墅电竞中心,书法元素的数字化演绎达到新高度。阿里巴巴设计团队开发的AI书法生成系统,实时捕捉运动员动作轨迹,将其转化为动态水墨影像。男子100米决赛时,苏炳添的冲刺姿态被解构成张旭《古诗四帖》般的狂放线条,这种即时艺术创作使竞技过程本身成为书法表演。浙江大学文化遗产研究院的监测数据显示,此类交互装置使年轻观众对传统书法的认知度提升47%。

三、笔墨语言中的体育哲学

《周易》强调“天行健,君子以自强不息”,这种东方运动哲学在亚运书法创作中得到现代诠释。中国书法院院长管峻创作的《搏浪》系列,将水球运动员的对抗姿态抽象为涨墨技法,墨色在生宣上的自然晕染,恰似水中搏击的力与美。这种创作不是对运动场景的机械复制,而是如美学理论家宗白华所述“在笔墨律动中把握生命的节奏”。

对比研究显示,亚运书法作品中的空间处理具有显著特征。清华大学艺术博物馆的研究团队发现,射箭题材作品多采用隶书横向取势,与拉弓动作形成力学呼应;而跳水主题创作则倾向纵向章法,通过飞白表现空中转体的时间维度。这种跨门类的形式互鉴,印证了潘天寿“不同艺术科际间最高点的相通”理论。

四、文化传播的破圈效应

亚运书法文创产品的开发,创造了传统文化传播的新范式。西泠印社推出的“亚运冠军印谱”,将运动员姓名篆刻与运动图标结合,单日销售额突破200万元。更值得关注的是“数字藏馆”项目,区块链技术使每幅书法作品的创作过程可追溯,英国收藏家詹姆斯·沃森在拍得《剑影》作品后表示:“通过VR技术,我仿佛亲历了击剑比赛与书法创作的双重现场。”

这种文化输出成效显著。据杭州文化广电旅游局统计,亚运期间书法主题旅游线路接待外宾12万人次,较同期增长320%。国际奥委会文化委员会主席易卜拉欣·阿尔-卡西米评价:“中国书法为大型赛事的人文表达提供了东方方案,其虚实相生的美学理念,值得2024巴黎奥运会借鉴。”

五、遗产沉淀与未来展望

当亚运圣火熄灭,书法与体育的对话仍在延续。杭州市教育局已将《运动书法鉴赏》纳入中小学美育课程,在采荷二小的实践课上,学生们通过临摹武术主题碑帖理解肢体语言的美学转化。这种教育创新印证了艺术史家贡布里希的论断:“传统的生命力在于持续的重释。”

未来的研究可向两个维度拓展:在实践层面,需建立运动力学与笔法理论的系统对应模型;在理论层面,应加强比较研究,如探究古希腊体育雕塑的体块构成与中国书法结体规律的异同。正如法国汉学家柯乃柏所说:“当张旭的狂草遇见费德勒的挥拍,人类对极致之美的追求终将殊途同归。”

这场横跨千年的文化接力证明,书法不仅是亚运会的艺术注脚,更是激活传统的现代路径。在数字文明时代,毛笔与体育的对话启示我们:传统文化的复兴,需要找到与当代生活共振的频率,让古老技艺在时代命题中焕发新生。这种创造性转化,或许正是杭州留给世界的最珍贵遗产。