金秋时节,皓月当空,承载着千年文明的中秋节不仅蕴含着团圆美满的文化密码,更通过手抄报这一载体焕发出新的生命力。当初一学生用稚嫩的笔触勾勒出玉兔捣药、嫦娥奔月的画面,当传统诗词与现代设计在方寸纸页间交融,这份独特的文化表达既是对历史的回望,也是对民族精神的传承。在中秋文化节手抄报中,每一个线条的流动、每一抹色彩的晕染,都是青少年对传统文化的解码与重构。

一、设计元素的文化解码

中秋手抄报的设计本质是视觉符号的文化转译过程。从提供的创作思路可见,封面设计中"月亮、嫦娥、玉兔、桂花"四大核心元素的组合并非偶然,这些意象自《淮南子》记载嫦娥奔月起,便成为中华民族集体记忆的载体。玉兔象征纯洁与永恒,桂花寓意高洁与吉祥,其视觉呈现往往采用圆形构图,暗合"天圆地方"的哲学观。

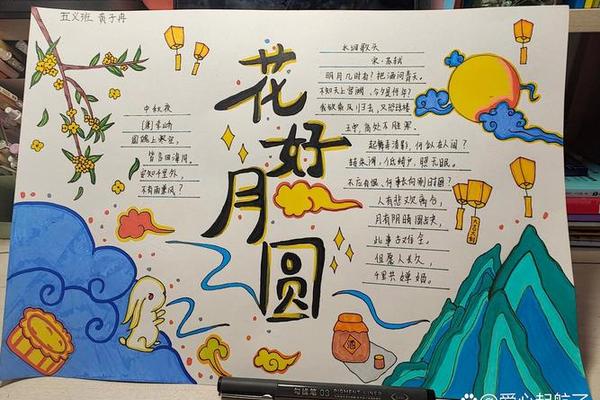

在色彩语言上,强调传统风格多采用水墨丹青的淡雅色调,如月白色、赭石色与藤黄色的搭配,既符合"月色如水"的意境,又传承了宋代院体画的审美特征。而现代风格的手抄报(如所述)则大胆运用对比色,将LED灯笼的霓虹紫与月饼的金黄色碰撞,形成传统与现代的视觉对话。

布局技巧方面,展示的四年级手抄报制作步骤颇具代表性:左上角设置神话传说区,右下角安排习俗展示区,这种"左上右下"的黄金分割布局,既符合汉字书写习惯,又暗含"左青龙右白虎"的风水理念。视频教程中强调的"文字框祥云纹饰",实则源自汉代画像砖的云气纹样,经千年演变成为现代手抄报的装饰元素。

二、内容架构的文化叙事

中秋节的文化内涵在手抄报中呈现多维叙事特征。详述的起源说形成三重叙事结构:帝王祭月的政治叙事、农业丰收的经济叙事、月饼军粮的军事叙事,这些在优秀作品中常转化为"历史长廊"版块。列举的习俗内容构建起仪式叙事,从祭月供果的形制到灯谜的文学趣味,形成完整的文化体验链。

诗词歌赋的选用彰显文化厚度。整理的30余首经典诗句,在手抄报中往往按时代顺序排列:从《诗经·陈风·月出》的"月出皎兮"到苏轼"千里共婵娟",构建起跨越三千年的诗意长廊。特别推荐的李商隐"嫦娥应悔偷灵药"诗句,常与嫦娥简笔画形成图文互释,深化神话解读。

现代性转化方面,提出的"创意互动区"设计值得关注。学生通过"我心中的月宫"自由绘画,或将AR技术生成的动态玉兔嵌入版面,这种创新既保持文化基因,又注入时代元素。建议的"我的创意月饼"专区,鼓励将传统纹样与流行元素结合,如将青铜器饕餮纹转化为月饼图案。

三、教育价值的文化传承

手抄报制作本质是文化认知的建构过程。强调的"家风家训手抄报"表明,中秋节庆活动承载着教育功能。学生在搜集"祭月礼仪"资料时(如所述供品摆放规制),不仅了解民俗,更习得"敬天法祖"的传统。

跨学科整合在优秀作品中尤为突出。提到的"中秋知识小百科"常包含天文知识(月相变化)、地理知识(潮汐现象)、化学知识(月饼防腐),这种STEAM教育模式使传统文化学习突破单一学科边界。展示的"汉字演变手抄报"则将书法艺术与甲骨文考据结合,拓展文化认知维度。

文化认同塑造方面,指出的传统文化"世代相传、民族特色"特征,在手抄报创作中转化为文化自信的培养。当学生临摹敦煌壁画飞天元素创作嫦娥形象,或研究闽南博饼习俗时(),实际上在进行文化根源的探寻。这种实践比单纯的知识灌输更能建立文化归属感。

四、创新表达的文化活力

数字技术为传统文化注入新动能。介绍的稿定设计工具提供30万+模板,学生可通过图层叠加技术,将《韩熙载夜宴图》元素与现代插画结合。这种数字化创作不仅提高效率,更打破地域限制,使山区学生也能获取故宫博物院藏品资源进行再创作。

跨文化对话在手抄报中悄然发生。、15展示的英汉双语手抄报,将"但愿人长久"译为"Though miles apart, we'll share the beauty"(纵隔千里,共此婵娟),既保持诗意又符合英文韵律。这种语言转换实质是文化转码,为国际传播奠定基础。

生态美学理念的融入成为新趋势。建议的"桂花树绘制技法"强调使用环保材料,部分学校倡导用茶叶渣染色、落叶拼贴等生态艺术手法。提到的"柚子皮雕刻"技艺,将食品艺术与手抄报结合,体现循环经济思维。

站在文化传承与创新的交汇点,中秋手抄报已超越简单的美术作业范畴,成为青少年文化认知的立体坐标系。当传统纹样遇见数字笔触,当古老诗词碰撞现代设计,我们看到的不仅是节庆文化的当代表达,更是一个民族在文化传承中的创造性转化。未来的中秋手抄报创作,或可引入虚拟现实技术构建三维月宫,或通过区块链认证学生作品的文化元素来源,在技术赋能中延续文化记忆。这种创新不是对传统的背离,而是以当代语言续写文明的新篇章,让中秋明月永远辉映在民族文化的长河中。