在中华文明的浩瀚长河中,有一片土地始终承载着民族的精神根系与文化基因。这里诞生了最早的农耕文明,孕育了百家争鸣的思想浪潮,见证了十三朝古都的兴衰荣辱。这片土地名为中原,核心区域正是今日的河南省。作为中华文明的核心发源地,中原文化不仅是地域文化的象征,更是中华民族共同的精神原乡。从史前文明的火种到现代社会的文化复兴,河南以其独特的底蕴,持续为中华文明注入生命力。

一、文明摇篮:历史的原初印记

中原文化的根基深植于新石器时代。距今约8000年的裴李岗文化遗址中,磨制石器的使用与粟作农业的痕迹,印证了黄河流域最早的系统性农耕实践。考古学家张光直曾指出:“中原地区的地理开放性使其成为早期文明交汇的熔炉。”这种特质在仰韶文化的彩陶纹饰中得到具象化体现——庙底沟类型彩陶的玫瑰花纹跨越地域界限,出现在长江流域的屈家岭文化中,揭示出中原文化的早期辐射力。

商周时期的中原则成为礼乐文明的孵化场。安阳殷墟出土的甲骨文不仅标志着中国文字系统的成熟,更构建起“敬天法祖”的价值体系。西周青铜器铭文中“宅兹中国”的记载,首次将“中国”概念与中原地理空间绑定。历史学家许宏在《何以中国》中强调:“二里头遗址展现的都城规划与青铜礼器制度,奠定了后世‘华夏’文明的基本范式。”这种以中原为核心的政治文化秩序,深刻影响了三千年中国历史的演进轨迹。

二、思想渊薮:智慧的理性觉醒

春秋战国时期的中原大地,见证了人类文明史上罕见的哲学突破。老子在函谷关写下《道德经》,将“道法自然”的宇宙观注入中华文化基因;墨子于商丘创立兼爱非攻学说,其逻辑学成就被英国汉学家李约瑟誉为“中国科学思想的先驱”。法家集大成者韩非虽出身韩国贵族,但其学说在秦统一过程中得到实践,印证了中原思想从理论到制度的转化能力。

儒学在中原的传承发展更具特殊意义。东汉洛阳太学作为古代最高学府,曾容纳三万学子研习五经。程颢、程颐在嵩阳书院奠基理学,将儒家提升至宇宙本体的哲学高度。这种思想传统在近现代仍具生命力,哲学家冯友兰的“新理学”体系即根植于中原哲学土壤。正如学者余英时所言:“中原思想传统始终保持着‘守正’与‘创新’的辩证统一。”

三、艺术高峰:美学的范式构建

中原艺术创造了多个领域的审美典范。杜甫在洛阳完成的“三吏三别”,将诗歌的现实主义传统推向巅峰;白居易《琵琶行》中“同是天涯沦落人”的慨叹,在开封城头回荡千年。北宋汴京的勾栏瓦舍孕育了最早的市民戏曲,豫剧《程婴救孤》至今仍在上演的忠义故事,延续着中原戏曲“高台教化”的功能传统。

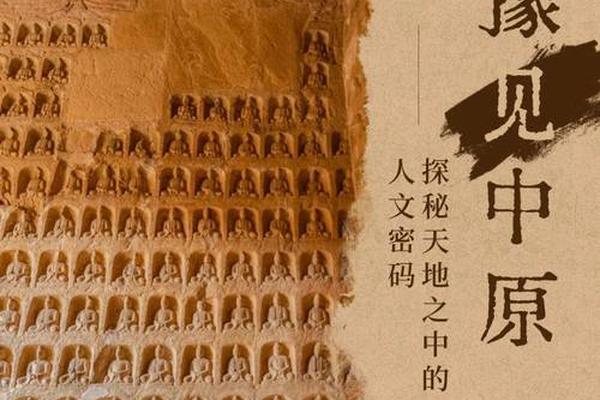

造型艺术领域的中原成就同样璀璨。龙门石窟的卢舍那大佛将印度犍陀罗艺术本土化,创造出“褒衣博带”的汉式佛像风格;清明上河图不仅是一幅风俗长卷,更是宋代城市文明的形象注脚。当古发现表明,禹州钧瓷“入窑一色,出窑万彩”的窑变美学,实际形成于金元时期的文化碰撞,印证了中原艺术强大的融合创新能力。

四、民俗传承:生活的文化肌理

中原民俗是理解中国文化深层结构的密码。农历二月二的“龙抬头”祭仪,在淮阳太昊陵演化成百万民众朝拜人祖的盛会,人类学家王铭铭将其解读为“中华文明共同体意识的仪式化表达”。豫西地坑院的营造技艺,将《周易》“天人合一”理念转化为居住形态,这种生土建筑智慧在2011年被列入世界文化遗产预备名录。

饮食文化同样承载着文化记忆。洛阳水席二十四道菜的规制,暗合武周时期的天干地支历法;逍遥镇胡辣汤的辛香滋味里,藏着宋代市井的生活气息。非遗专家田青指出:“中原民俗就像文化DNA,在看似平常的生活细节中保存着文明的原始信息。”

五、当代重构:文化的现代转型

面对全球化冲击,中原文化正在进行创造性转化。河南博物院依托数字技术打造的“考古盲盒”,让年轻人在互动体验中理解贾湖骨笛的九千年音律;《唐宫夜宴》舞蹈通过AR技术复活唐三彩俑,全网超20亿次的播放量证明传统文化IP的当代价值。这种创新并未割裂传统,正如故宫学院院长单霁翔评价:“河南的文化实践找到了守正与出新的黄金平衡点。”

在乡村振兴战略中,中原古村落正焕发新生。巩义康百万庄园将晋商建筑转化为研学基地,裴李岗遗址周边发展起农耕体验旅游。这种活化利用被《国家新型城镇化规划》列为文化传承的典范模式。文化产业学者齐勇锋建议:“未来应建立中原文化基因库,用数字技术保存方言、技艺等非物质遗产。”

中原文化作为中华文明的主根系,其价值不仅在于保存历史记忆,更在于为现代中国提供文化认同的坐标。从二里头遗址的宫殿基址到郑东新区的智慧城市,这片土地始终在演绎着文明的传承与创新。未来的研究应着重探索传统文化资源的现代转化机制,特别是在人工智能时代如何构建文化传播的新范式。当我们凝视中原大地,看见的不仅是过去的辉煌,更是中华文明永续发展的可能。