满族文化的传承与发展 满族文化介绍

编辑:遁地八字网

2025-04-17 14:48:41

浏览:10次

遁地八字网算命网

满族文化作为中国少数民族文化的重要组成部分,历经千年融合与演变,既保留了渔猎文明的原始特色,又吸收了汉族等多元文化的精髓,形成了独特的文化体系。以下从文化内涵、传承现状及发展挑战等方面进行综合分析:

一、满族文化的核心内涵

1. 物质文化

满族传统物质文化以渔猎经济为基础,体现在服饰、建筑、饮食等领域。服饰如旗袍、马褂、瓜皮帽等曾受生态环境影响,如今旗袍已成为中华文化符号;建筑中的“口袋房”“万字炕”和落地烟囱等特色,在东北农村仍有遗存,如西墙供奉祖宗的习俗,但多数已被现代楼房替代。饮食文化中,酸菜炖血肠、粘豆包等特色食品融入东北地域饮食体系,但时代的传统已式微。

2. 精神文化

语言文字:满文曾为清朝官方文字,现存60余吨历史档案亟待翻译。目前仅黑龙江三家子村等少数地区保留日常满语使用,东北方言中仍可见“急眼”等满语词汇。黑龙江大学等机构开设满语课程,但掌握者仍不足百人,被列为“极度濒危”语言。

宗教信仰:萨满教是满族原始信仰的核心,其神歌、跳神仪式深刻影响了歌舞艺术。如今萨满教更多以民俗形式存在,如吉林九台市的萨满鼓制作和祭祀活动,但宗教功能逐渐淡化。

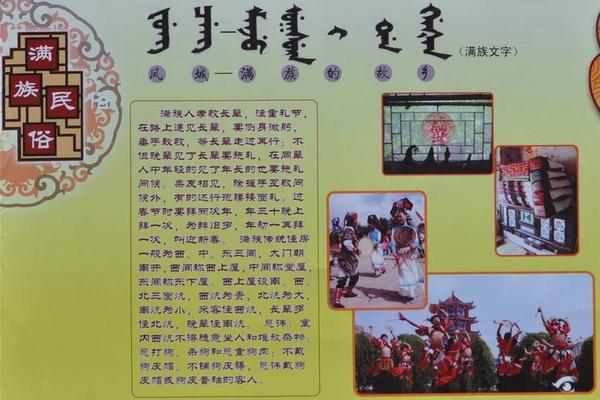

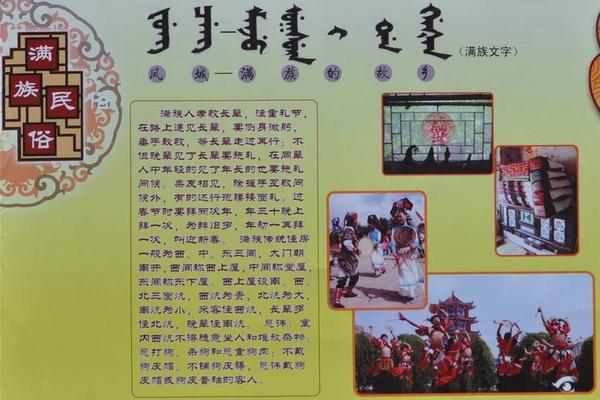

节庆习俗:保留“颁金节”(族庆日)、“走百病”等特色节日,正月煮黏高粱米饭、腊八制醋等习俗与汉族文化交融,形成独特岁时体系。

二、传承与保护的实践探索

1. 学术与教育推动

辽宁、黑龙江等地设立满族文化馆和档案馆,整理古籍文献;黑龙江大学等高校开设满语课程,培养专业人才。叶赫那拉氏后裔叶明创办的“吉祥满族”网站,通过线上平台传播满族历史、语言和艺术,并出版《简明满语文》填补学术空白。

2. 民间与协作

文化复兴项目:北京、辽宁等地举办满族书画展、传统婚礼复原、满族风情节等活动,增强民族认同。永陵镇等历史文化名镇启动保护提升项目,修复传统建筑。

非遗保护:内蒙古、吉林等地传承萨满鼓制作、满族剪纸等技艺,但部分技艺因传承人观念保守面临失传风险。

3. 经济与旅游融合

开发满族特色文旅产品,如满文春联、满族服饰设计,推动文化产业化。辽宁新宾、河北围场等地通过乡村振兴项目,将满族民居、节庆与生态旅游结合。

三、传承困境与未来方向

1. 主要挑战

语言断层:满语使用者稀缺,翻译人才不足导致大量档案无法解读,削弱文化连续性。

文化同化:城市化进程中,北京等地的满族文化逐渐地域化,如“驴打滚”被视为北京小吃而非满族符号。

传承机制薄弱:非遗传承人老龄化,部分技艺被误认为“封建糟粕”,如萨满祭祀曾遭取缔。

2. 发展建议

数字化保护:建立满语数据库,利用AI技术辅助翻译古籍,如“吉祥满族”网站的线上资源模式可推广。

社区活化:在聚居区推广双语教育,恢复传统节庆的公共性,如颁金节庆典可结合现代艺术形式。

跨学科研究:整合历史学、人类学力量,系统性梳理满族文化脉络,解决研究平台分散、成果碎片化问题。

满族文化的传承是中华多元一体格局的缩影,其发展需要在现代化进程中平衡传统内核与创新表达。正如叶明所言,“传承需人人参与”,只有通过学术深耕、社区实践和政策支持的多维联动,才能让满族文化在当代焕发新生,成为中华民族文化复兴的重要支点。