中国广袤的土地上承载着五千年的文明积淀,从巍峨的皇家宫殿到婉约的江南园林,从青铜器上的饕餮纹到丝竹管弦中的古韵,文化遗产以物质与非物质的双重形态构建起民族的精神坐标。截至2025年,中国已拥有59项世界遗产,其中40项文化遗产、4项自然与文化双遗产的数量位居全球前列,而非物质文化遗产资源总量更达到87万项,形成世界规模最大的活态文化基因库。这些遗产既是民族记忆的载体,也是当代文化创新的源泉。

物质文化遗产的立体图景

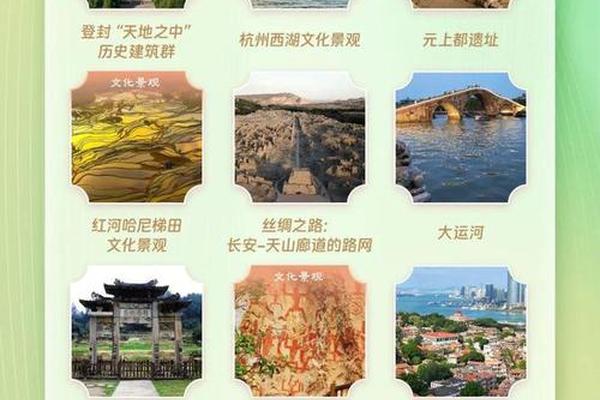

物质文化遗产以空间实体的形式凝固着历史记忆。在联合国教科文组织名录中,中国的世界文化遗产呈现金字塔式结构:基础层面是单体建筑群,如故宫与布达拉宫展现的皇家建筑美学,莫高窟与云冈石窟映射的佛教艺术传播;中间层是线性文化遗产,大运河与丝绸之路串联起2000余处遗址,形成跨越时空的文化廊道;最高层则是文化景观遗产,红河哈尼梯田将农耕智慧融入自然地貌,普洱景迈山古茶林则创造性地构建了“林茶共生”生态系统。

双重遗产的认定标准尤为严苛,全球仅40项中我国独占4席。泰山作为首个双遗产,其摩崖石刻与封禅仪轨赋予自然山体以文化魂魄;黄山以“四绝”景观成为文人山水画的现实范本,现存历代题刻800余处;峨眉山佛教建筑群与地质剖面共生,形成“一山分四季,十里不同天”的生态人文复合体。这些遗产验证了《保护世界文化和自然遗产公约》中“人与自然共同杰作”的核心理念。

非物质文化遗产的活态传承

非物质文化遗产的十大门类构建起动态的文化谱系。在表演艺术领域,昆曲的“水磨腔”保留着明代声韵体系,240余支曲牌构成戏曲音乐的活化石;古琴艺术通过《广陵散》《流水》等曲目传递着“天人合一”的哲学观。传统工艺方面,龙泉青瓷的“粉青釉”技术历经78道工序,其冰裂纹形成机理至今未被现代科技完全破解;苗族银饰锻造中的“花丝镶嵌”技艺,将0.2毫米银丝编织成繁复纹样,体现着微观尺度的手工智慧。

民俗类非遗构成了社会运行的软性规则。春节作为首个列入人类非遗的民俗项目,其“祭灶—守岁—拜年”仪式链形成周期性的文化强化机制;蒙古族那达慕大会通过“男儿三艺”竞赛维系草原民族尚武精神,近年更衍生出无人机叼羊等创新形式。这些实践印证了民俗学家钟敬文提出的“文化自愈”理论,即传统通过适应性转化获得新生。

保护与创新的当代实践

数字化技术正在重塑遗产保护范式。故宫博物院建立的“数字文物库”已完成68万件藏品高精度扫描,养心殿VR项目实现建筑结构与室内陈设的毫米级还原;敦煌研究院的壁画修复AI系统,通过3.5万组病害数据训练,使壁画空鼓检测准确率达92%。这种技术赋能使《中国文物古迹保护准则》倡导的“最小干预”原则得到科学化落实。

制度创新方面,2025年启动的文化遗产督察制度构建起四级监管体系。山西平遥古城实施“产权置换”模式,将143处私产院落收归国有后进行保护性利用;福建土楼推行“世遗认养”计划,吸引社会资本参与维护的同时确保原住民生活延续性。这些探索为《历史文化名城名镇名村保护条例》的修订提供了实践样本。

学术研究的前沿领域聚焦材料科学与传统工艺的结合。中国文化遗产研究院的开放课题中,针对岩土质文物的纳米改性灌浆材料研究,使抗风化性能提升300%;木构建筑智能监测系统通过应变传感器网络,可实时预警斗拱节点的力学变化。这些成果预示着遗产保护正从经验驱动转向数据驱动的新阶段。

站在文明传承的维度审视,中国文化遗产的保护既是文化自信的根基工程,也是全球治理的中国方案。未来需要在跨国联合申遗、社区参与机制、数字孪生技术等领域深化探索,使文化遗产真正成为连接过去与未来的纽带。正如建筑学家吴良镛所言:“保护遗产不是冻结历史,而是让文化基因在当代土壤中萌发新芽。”这需要政策制定者、科研机构与公众形成合力,在守护与创新间寻找动态平衡,让文化遗产真正融入现代生活的血脉。