汉字从甲骨卜辞的刻痕中苏醒,在青铜彝器的铭文中沉淀,最终于宣纸素绢间舒展成诗意的舞蹈。林语堂曾言:“书法揭示着中国人最根本的美学法则”,这种以线条构建宇宙观的东方智慧,让一管柔毫承载着五千年的文化基因。当我们凝视王羲之《兰亭序》中流转的墨韵,或是颜真卿《祭侄文稿》里迸溅的悲怆,便能触摸到超越时空的情感共振——这正是书法作为“无言的诗”的永恒魅力。

二、文房四宝的物性哲思

“工欲善其事,必先利其器”的古训,在书法实践中展现得尤为深刻。兼毫笔的刚柔相济,暗合《周易》阴阳调和的智慧:羊毫储墨如渊,狼毫出锋似剑,二者交融既能表现《曹全碑》的秀润飘逸,又可书写《张迁碑》的雄浑朴拙。半生熟宣纸的微妙渗化,恰似水墨在二维空间演奏的变奏曲——初学选用毛边纸练习,其纤维肌理能清晰呈现提按转折的痕迹,避免生宣过度洇墨造成的失控感。而一得阁墨液特有的胶轻特性,既保证了墨色层次的分明,又降低了运笔迟滞的困扰,正如苏轼所言:“把笔无定法,要使虚而宽”。

砚台的选择更折射出古代文人的生活美学。宋代文人偏爱端溪紫石砚的“下墨如风,发墨如油”,清据学家则痴迷秦汉瓦当砚的古朴沧桑。这种对工具的精益求精,本质上是对书写仪式感的极致追求:研磨时腕部匀速的圆周运动,既是调墨的过程,更是调心的修炼。

三、筋骨血肉的技法体系

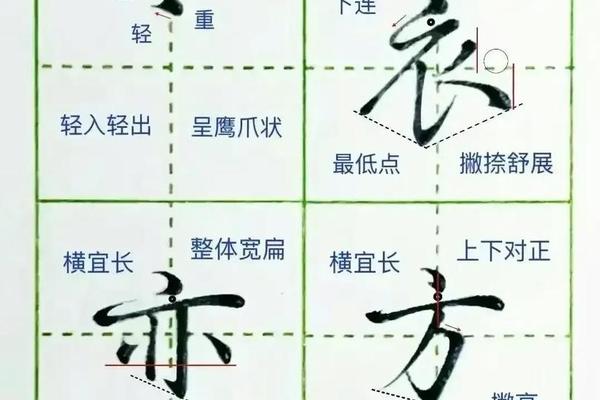

书法技法的核心在于对“力”的掌控与转化。悬肘书写时,肩臂形成的三角力学结构,使笔锋能在《石门颂》的方折与《礼器碑》的圆转间自由切换。邱振中在《中国书法:167个练习》中强调:“中锋行笔如同舞者重心移动,侧锋取势宛若剑客斜刺杀出”,这种动态平衡在颜真卿《颜勤礼碑》的横细竖粗对比中达到极致。

提按技法则构建了书法的时间维度。观察《兰亭序》二十个“之”字的变化,可见王羲之如何通过指尖毫厘的升降,将二维空间延伸为四维的节奏律动。初学者常陷入“描字”误区,而张旭传授颜真卿的秘诀“锥画沙”“屋漏痕”,正是提醒书写者要追求自然生发的运动轨迹。

临摹不仅是技法的传承,更是与古人的精神对话。启功提出“透过刀锋看笔锋”,指导我们理解碑刻与墨迹的转化关系。当临写《九成宫醴泉铭》时,需在欧体险峻的结体中体会“劲险刻厉”的唐法精神;而面对米芾《蜀素帖》的八面出锋,则要捕捉其“臣书刷字”的率真性情。

四、形神兼备的审美进阶

书法审美的终极追求,在于孙过庭《书谱》所言“情动形言,取会风骚之意”。赵孟頫日书万字仍觉不足,并非单纯追求技法的纯熟,而是要在反复锤炼中达到“人书俱老”的境界。蒋勋在《汉字书法之美》中描述:“看怀素《自叙帖》的连绵狂草,仿佛目睹一场墨的暴风雨”,这种震撼源自书家将生命能量转化为视觉韵律的能力。

当代书法教育更强调多元审美视角的构建。除了研读《历代书法论文选》等经典文献,还应关注敦煌写经的民间书写智慧,以及井上有一的现代水墨实验。正如钟明善指出:“评判书法需立足传统但不囿于传统”,当我们欣赏曾翔的“吼书”时,既要看到其对笔法程式的突破,也要审视其是否延续了“屋漏痕”“折钗股”的笔墨精神。

五、笔墨人生的当代转化

在数字化浪潮冲击下,书法正经历着前所未有的范式转型。故宫博物院通过AR技术重现《伯远帖》的书写过程,让观众亲眼目睹王珣如何运笔使转;而“微信书法院”小程序则提供智能临摹辅导,通过轨迹分析纠正初学者结构偏差。这些技术创新并未消解书法的本质,反而为“人人可参与”提供了新可能。

书法疗愈功能的发现,更拓展了其现代价值。日本书法心理学研究显示,书写《心经》时alpha脑波的增强幅度达27%,证实了书法调节情绪的科学性。在苏州博物馆的“书写疗愈工作坊”中,抑郁症患者通过临写《黄州寒食帖》,在苏轼“空庖煮寒菜”的笔墨律动中找到了情感宣泄的通道。

在永恒流动中寻找锚点

从甲骨文的神秘符号到颜真卿的悲怆笔触,从敦煌抄经人的书写到当代艺术家的水墨实验,书法始终是中国人安顿心灵的桃花源。当我们以兼毫笔锋触碰宣纸的刹那,既是在复刻三千年前的文明密码,也是在书写属于这个时代的文化宣言。或许正如白谦慎所说:“书法是最难被现代性消解的传统艺术”,因其根植于汉字本身的基因,必将伴随中华文明走向新的千年。未来的书法教育,需要在技法传承与创新表达间找到平衡点,让这门古老艺术在全球化语境中焕发新的生机。