在中华文明的浩瀚长河中,翡翠以其独特的魅力镌刻下璀璨篇章。这种来自缅甸雾露河流域的玉石,自明末清初传入中国便与华夏文明深度交融,不仅成就了"乱世藏金,盛世藏玉"的收藏哲学,更成为儒家"五德"精神的物质载体。从紫禁城中的皇家珍宝到民间百姓的传家信物,翡翠用四百年的时光完成了从异域奇石到民族精神图腾的蜕变,其温润的质地与绚丽的色彩,恰似东方美学中刚柔并济的完美诠释。

千年流转:翡翠的历史渊源

翡翠的发现史充满传奇色彩,13世纪云南马帮在缅甸勐拱河畔的偶然拾取,揭开了这种绿色宝石东传的序幕。清代文献《爱月轩笔记》记载,慈禧太后陪葬品中翡翠制品达数十件,其中翡翠西瓜、翡翠白菜等珍品,将宫廷审美推向极致。而腾冲古城的翡翠作坊遗址,则见证了"玉出云南"的商贸传奇,马帮驮回的不仅是玉石原料,更是一条横跨中缅的文化动脉。

考古发现显示,元代以前的中原墓葬未见翡翠踪迹,印证了其作为"舶来品"的身份特征。但自乾隆年间开始,翡翠迅速取代和田玉成为权贵新宠,这种转变与清朝开拓西南疆域、加强边疆贸易的历史进程密不可分。至晚清时期,翡翠加工业已在广东、苏州形成完整产业链,开创了"京作""苏作""粤作"三大工艺流派。

天地造化:翡翠的天然属性与分类

作为硬玉的典型代表,翡翠的摩氏硬度达6.5-7,密度3.25-3.40g/cm³,这种特殊的物理特性使其既能承受精雕细琢,又具备传世所需的耐久性。在电子显微镜下,翡翠呈现出独特的纤维交织结构,这种亿万年地质运动形成的致密网络,正是"翠性"光泽的来源。

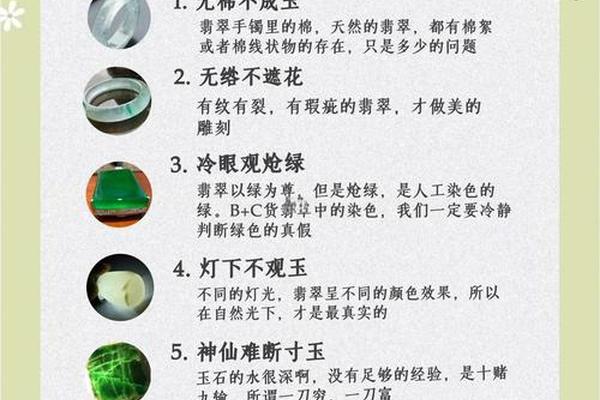

行业将翡翠品质概括为"种水色工"四大要素:玻璃种通透如冰,糯种温润似粥,豆种颗粒可见;阳绿鲜艳欲滴,紫罗兰神秘高贵,墨翠沉稳内敛。近年缅甸帕敢矿区出产的"木那雪花棉",将瑕疵转化为艺术特质,印证了"玉无完玉,巧用为珍"的智慧。值得警惕的是,B货、C货等处理翡翠通过酸洗充填、染色等手段混淆市场,这类非天然制品不仅失去收藏价值,长期接触更可能危害健康。

玉德传承:翡翠的文化内涵与象征

《说文解字》定义玉具"五德",翡翠完美承袭了这一文化基因:其坚韧对应"勇",莹润对应"仁",通透对应"义",清越对应"智",棱角内敛对应"洁"。清代翡翠鼻将实用器升华为艺术品,现代"金镶玉"工艺则实现东西方美学的对话,这些演变彰显着传统文化与现代审美的交融。

在民间信仰体系中,翡翠被赋予超自然力量:婴儿满月佩戴翡翠长命锁,新人婚嫁必有翡翠龙凤佩,商人办公室供奉翡翠关公像。这种文化心理投射,使翡翠超越物质层面成为情感载体。2014年卡地亚以2.1亿港元回购芭芭拉·赫顿翡翠项链,印证了翡翠作为文化符号的全球认同。

市场脉搏:当代翡翠消费趋势解析

据华经产业研究院数据,2023年中国翡翠线上交易规模达2950亿元,短视频直播催生的"云赌石"新模式,让瑞丽姐告市场的喧嚣跨越地理界限。消费分级趋势明显:年轻群体偏爱设计时尚的镶嵌小件,藏家则追逐玻璃种帝王绿等稀有品类。值得注意的是,艺术品类翡翠价格年涨幅达15%,大师作品更出现"一工难求"现象。

市场繁荣背后暗藏挑战:缅甸公盘年供应量不足需求量的40%,顶级原料稀缺推动技术创新,数控雕刻与3D建模开始渗透传统工艺。但机器雕刻的规整缺乏手工的温度,如何平衡效率与艺术性,成为行业转型的关键命题。

鉴藏之道:科学方法与文化眼光的交融

鉴定翡翠需多维度考证:紫外灯下B货呈现蓝白荧光,折射率1.66是天然翡翠的"光学指纹",放大镜观察可见橘皮效应。但仪器检测无法替代文化鉴赏,如清代"巧作"工艺利用玉璞天然皮色雕琢,现代作品则讲究"色界分明,气韵生动"。

收藏建议遵循"三避原则":避定制陷阱,防货不对板;避薄料脆品,选厚重器型;避低端通货,追种水色俱佳。对于普通消费者,选择正规渠道并索要CMA认证证书是基本保障,而资深藏家更需建立历史学、矿物学、艺术史的多维知识体系。

永恒翡翠的时代新篇

翡翠文化七千年的传承脉络,在当代焕发出新的生机。从故宫博物院的清代朝珠到苏富比拍场的帝王绿戒指,从马帮铃响的古道到5G直播的云端,这种承载着东方智慧的玉石始终在与时代共振。未来研究可深入探讨翡翠矿床形成机制,开发可持续开采技术;在文化层面,需建立现代珠宝设计语言与传统纹样的转化体系。当我们凝视翡翠的莹润光泽,看见的不仅是自然奇迹,更是文明传承的密码,这或许就是"玉在山而草木润"的深层哲理。