以下是关于“耕读文化”与“农耕文化”的经典古诗词及其文化内涵分析,结合历史背景与诗歌意象进行综合阐述:

一、耕读文化古诗:半耕半读的精神传承

耕读文化强调“耕以立身,读以明道”,是古代知识分子与农业劳动结合的独特生活方式,其核心在于通过农耕实践体悟自然之道,借读书修身养性。

1. 陶渊明《归园田居·其三》

“种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。”

陶渊明归隐后躬耕田园,诗中既描写了耕作的辛劳(“带月荷锄归”),也暗含对读书生活的坚守。他的“既耕亦已种,时还读我书”(《读山海经》)更直接体现了耕读结合的理念,成为后世隐逸文人的精神标杆。

2. 范成大《四时田园杂兴》

“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”

诗中描绘南宋乡村的耕织日常,儿童模仿农事的场景,展现了耕读文化在家庭中的代际传承,以及劳动教育对品格的塑造作用。

3. 张履祥《训子语》

“读而废耕,饥寒交至;耕而废读,礼义遂亡。”

虽非诗歌,但此句被广泛引用,强调耕读不可偏废的价值观。张履祥认为,读书人若脱离农耕则失去生存根基,而农民若放弃读书则丧失文明教化。

二、农耕文化古诗:土地与生命的交响

农耕文化诗作多聚焦农业生产场景,反映劳动艰辛、自然规律及对土地的敬畏,兼具现实主义与人文关怀。

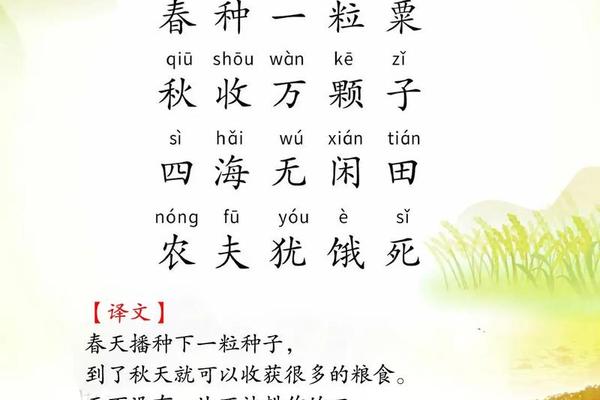

1. 李绅《悯农》

“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”

以白描手法刻画烈日下劳作的农民,直击粮食来之不易的真理,成为倡导节俭的经典名句,影响深远。

2. 王维《渭川田家》

“斜阳照墟落,穷巷牛羊归。野老念牧童,倚杖候荆扉。”

诗中通过夕阳、牛羊、老农等意象,勾勒出和谐宁静的田园图景,体现了农耕社会对自然节奏的顺应与天人合一的哲学观。

3. 白居易《观刈麦》

“足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。”

以细腻笔触描写麦收时节的酷热与农民的坚韧,同时通过“贫妇人拾穗”的对比,揭示赋税压迫下农人的生存困境,兼具社会批判性。

三、文化内涵与历史演进

1. 耕读文化的双重价值

2. 农耕诗的技术史见证

四、名句选录与主题分类

| 主题 | 代表诗句 | 出处 |

|-|-|--|

| 春耕希望 | “雨足高田白,披蓑半夜耕。”(崔道融《田上》) | |

| 夏种艰辛 | “力尽不知热,但惜夏日长。”(白居易《观刈麦》) | |

| 秋收喜悦 | “笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。”(范成大《秋日田园杂兴》) | |

| 冬藏哲思 | “日入相与归,壶浆劳近邻。”(陶渊明《癸卯岁始春怀古田舍》) | |

五、现代启示

古代耕读与农耕诗作不仅是文化记忆,更对当代有深刻启示:

通过古诗中的耕读与农耕文化,我们得以窥见中华民族对土地的深情、对劳动的敬重,以及“天人合一”的永恒追求。如需进一步探讨具体诗人或技术细节,可参考文中标注的文献来源。