中国传统艺术皮影戏作为“借光显影”的千年技艺,承载着民间智慧与美学精髓,其宣传价值与艺术魅力可通过以下多维度呈现:

一、历史溯源与文化基因

皮影戏始于西汉,汉武帝时期“李夫人弄影”的传说被视为其雏形。至宋代形成成熟艺术形态,元代随商路传播至西亚及欧洲,成为中华文化对外交流的重要载体。2011年入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,印证其世界性文化价值。

二、匠心独运的制作工艺

1. 选材制皮:选用四至六岁秦川母牛皮,经浸泡刮制(“净皮”)或化学处理(“灰皮”),使皮质透亮如水晶。

2. 雕刻敷彩:需经画稿、过稿、镂刻等八道工序,雕刻刀具多达30余种,如陕西皮影以阳刻为主,雕工精细至“雕刻3000余刀”。敷彩采用矿物植物颜料,陕西艺人独创“胶色交融”技法,使色彩千年不褪。

3. 组装活化:影人分11个关节部件,以牛皮线缀结,头部楔子插入胸卡口,双手装置竹签操控,实现“提枪厮杀”“梳妆照镜”等细腻动作。

三、地域流派的艺术光谱

1. 北方粗犷:陕西华县皮影以碗碗腔为基调,影偶高30厘米,敷彩用桐油,唱腔融合秦腔高亢;唐山驴皮影造型简洁,线条刚健。

2. 南方婉约:浙江海宁皮影单眼侧面造型,以弋阳腔配江南丝竹,水乡韵味浓郁;广东陆丰纸影色彩简约,透雕工艺繁复如窗花。

3. 西部灵动:川北王氏皮影独创“大皮影”(高达1米),提线技艺可展现“龙楼凤阁中挥袖而舞”的恢弘场景。

四、现代传承的创新表达

1. 非遗活化:郑州袖珍演员剧团通过改编现代剧目,赋予传统皮影新叙事;北京皮影剧团将京剧声腔融入表演,形成“京派皮影”。

2. 科技赋能:纪录片《河湟文化》运用4K技术呈现皮影光影细节,《非遗里的中国》以沉浸式舞台再现“天官赐福”等经典场景。

3. 教育传播:上海戏剧学院设立皮影传承基地,开发“绘制分节身体”等体验课程,让青少年感受“骨眼连接”的力学智慧。

五、文化解码与精神内核

皮影戏作为“光影史诗”,承载着:

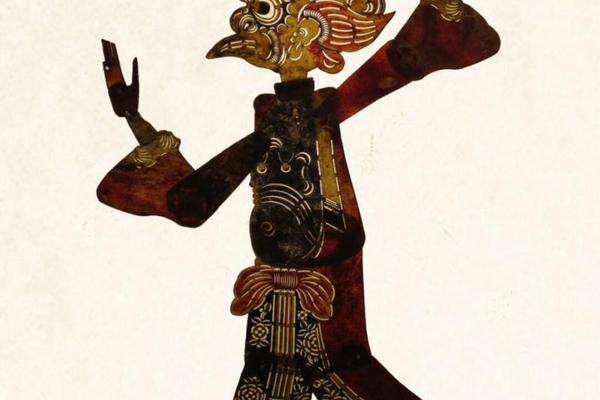

宣传建议:可借鉴《封神演义》皮影造型(图见),结合AR技术打造交互式展览;创作《丝路皮影》系列短片,展现从长安到伊斯坦布尔的影戏传播史,呼应“一带一路”文化主题。