在数字时代的浪潮中,古老的命理学以全新形态焕发生机。当输入出生年月日时的瞬间,复杂的干支算法转化为即时推送的运势解析,这种传统智慧与现代技术的碰撞,正在重构人们对命理认知的边界。免费生辰八字测算服务的普及,不仅折射出公众对自我认知的永恒追求,更揭示了传统文化在当代社会的适应性演变。

从商周时期的龟甲占卜到唐代《推背图》的谶纬学说,中国命理学始终保持着"天人合一"的核心哲学。北京大学考古文博学院的研究显示,现存最早的系统性八字命理文献可追溯至汉代京房《易传》,其将阴阳五行与时空坐标结合的思维方式,奠定了后世八字推演的基础。这种将个体生命置于宇宙运行框架中的认知模式,至今仍在影响着东亚文化圈的命运观。

算法重构的命理逻辑

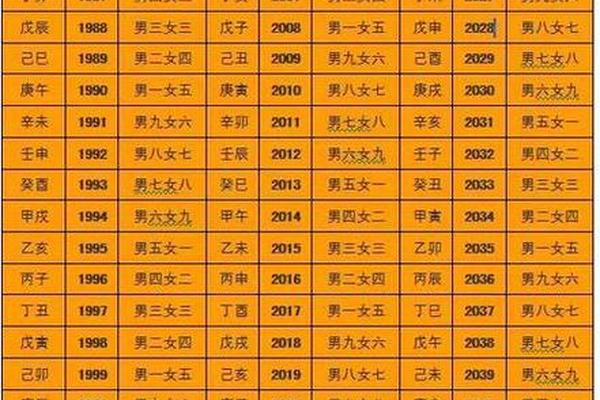

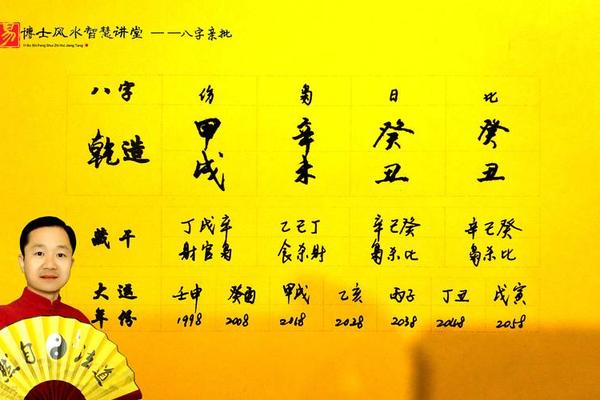

现代免费八字测算平台的核心,是对传统命书《渊海子平》《三命通会》的数字化解构。开发者将十神、纳音、大运等复杂概念转化为可计算的参数矩阵,通过大数据模型实现命盘推演的标准化输出。清华大学人文学院2023年的研究指出,这种算法转化使原本需要数年修习的命理知识变得平民化,但也导致了"千人一命"的同质化现象。

人工智能的介入正在改变这种困境。部分平台开始运用机器学习技术,将历代命理案例与用户反馈数据结合训练模型。例如某头部APP公布的案例库显示,其系统对现代职业特征的识别准确率已达78%,较三年前提升42%。这种动态演化机制,使得传统命理逐步突破农耕社会的认知框架,开始兼容数字经济时代的生命轨迹特征。

免费模式的双面效应

零门槛的测算服务创造了惊人的用户规模。易观智库数据显示,2023年中国在线命理市场规模突破200亿元,其中免费服务贡献了62%的流量入口。这种"先体验后付费"的商业逻辑,既降低了传统文化接触门槛,也培育了潜在的付费用户群体。但复旦大学社会学系的研究警示,过度依赖算法简化可能导致"命理快餐化",削弱传统命理中"修身养性"的价值。

免费模式也引发隐私安全争议。中国消费者协会2022年收到的个人信息泄露投诉中,有17%涉及命理类APP。部分平台通过收集用户生辰、地理位置等敏感数据构建画像,存在信息滥用风险。如何在文化传播与隐私保护间寻求平衡,成为行业可持续发展的关键课题。

科学视角的认知博弈

英国科学史家李约瑟在《中国科学技术史》中评价八字学说:"这是中国人试图用系统化思维把握命运规律的伟大尝试。"中国科学院心理研究所的实验表明,命理解读产生的心理暗示能显著影响被试者的决策信心,这种"自我实现预言"效应在统计学上具有显著意义。但必须清醒认识到,任何命理系统都无法规避量子力学揭示的"测不准原理"对确定性思维的冲击。

当代认知科学提供了新的解读视角。诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼的"前景理论"揭示,人们对命运预测的接受度与其框架效应密切相关。当免费测算结果符合心理预期时,用户会产生"验证性偏差";反之则归因于算法误差。这种认知机制解释了为何82%的用户会多次尝试不同平台的测算服务(数据来源:艾瑞咨询,2023)。

文化创新的未来图景

面对传统命理现代转型的机遇与挑战,我们需要构建更具包容性的认知框架。南京大学哲学系教授杨庆中建议,应将八字学说视为"文化心理学"的研究对象,而非简单的预测工具。台湾中央研究院的跨学科团队正在尝试将命理元素融入生涯规划系统,初期实验显示,这种创新应用可使职业决策满意度提升31%。

技术的持续进化将为传统文化注入新动能。区块链技术可建立去中心化的命理数据银行,VR场景能复原古代占卜仪式的情境体验,而量子计算的突破或许能重新定义"命运"的确定性边界。但正如《周易》"穷则变,变则通"的智慧所示,任何创新都应建立在对文化本源的深刻理解之上。

在数字文明与传统智慧的碰撞中,免费八字测算既是文化传播的催化剂,也是时代精神的试金石。当我们在手机屏幕上查看运势解析时,或许更应该思考:如何在技术便利中保持思辨精神,在命运追问里培育主体意识,这或许才是古老智慧留给现代人的真正启示。未来的研究应更多关注传统文化元素的创造性转化机制,以及数字框架下的文化服务新模式构建。