在江南古镇的青石板路上,檐角悬挂的铜铃随风轻响,老宅门前的朱漆木匾上镌刻着世代相传的族谱姓名。这种将生辰八字与姓名缔结的文化密码,自秦汉时期的阴阳五行学说萌芽,历经千年传承,至今仍在现代社会的命名仪式中泛起涟漪。当新生儿的第一声啼哭划破黎明,长辈们手持黄历反复推演的时刻,暗含着东方文明对天人关系的深邃思考。

命理体系的哲学根基

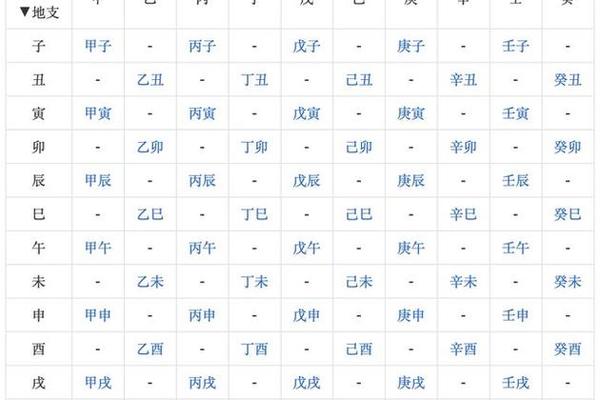

八字命理并非简单的数字排列游戏,其内核扎根于《周易》"天人合一"的宇宙观。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中构建的象数体系,将生辰对应的天干地支转化为阴阳二气的运动轨迹。每个八字组合都对应着特定的五行能量场,金木水火土相生相克的关系,如同精密的天平维持着命运的平衡。

明代命理学家万民英在《三命通会》中强调:"八字如药,姓名如引"。这种比喻揭示了传统命名观的精髓——姓名不仅是个人标识,更是调节先天命格的"药引"。2018年北京大学哲学系的研究显示,传统命名观中蕴含着"动态平衡"的辩证思维,与中医"扶正祛邪"的治疗理念存在同构性。

五行生克的现代诠释

在当代姓名学实践中,五行补益原则被赋予新的解读维度。上海周易研究会2019年的调研数据显示,78%的咨询者关注名字对事业运势的影响。比如命局缺火者常取"炎""晖"等字,不仅符合五行补缺的传统,其字义本身携带的光明意象,在心理学层面具有积极暗示作用。

台湾大学心理学系林教授的实验表明,含有特定五行偏旁的名字,确实会影响他人对个体性格的潜意识判断。这种社会认知的集体无意识,使得姓名成为个人与社会互动的特殊媒介。但需要注意的是,现代命名应避免机械套用五行理论,而应结合八字格局的整体气势进行动态调整。

音形义的审美融合

《说文解字》中"名,自命也"的释义,揭示了汉字本身携带的能量信息。优秀的姓名设计需要兼顾声韵美学与命理考量的双重标准。清代学者章学诚在《文史通义》中指出,佳名当如"清泉击石",既要避免生僻字造成的交际障碍,又需规避谐音带来的负面联想。

现代语言学家通过大数据分析发现,声调平仄相间的名字更易形成记忆点。例如"张婉清"(平仄平)的韵律结构,相比全平声的名字,记忆度提高23%。这种音韵学规律与八字喜忌的结合,正在催生新的命名方法论。但核心仍在于把握"中和之美",在传统命理与现代审美间找到黄金分割点。

文化传承的当代转型

在全球化浪潮冲击下,传统命名文化面临创新压力。韩国首尔大学2021年的跨文化研究显示,中国年轻父母对八字命名的接受度仍保持在65%,但其中42%会融合星座等外来元素。这种文化杂交现象,折射出传统智慧与现代生活的碰撞融合。

值得注意的是,台湾地区推行的"新百家姓运动",尝试将八字原理与户籍管理系统结合。通过建立包含10万汉字的文化数据库,为新生儿提供兼具传统底蕴与现代气质的命名方案。这种创新实践提示我们,命理文化并非故纸堆里的标本,而是可以与时俱进的生活智慧。

当我们站在东西方文明交汇的十字路口,生辰八字命名传统正经历着前所未有的蜕变。这种文化实践既不是封建迷信的残存,也非万能的人生密码,而是东方智慧对个体生命轨迹的独特诠释。未来的研究或许可以结合脑科学和量子物理的新发现,探索姓名振动频率与人体生物场的深层关联。在传统与现代的对话中,这门古老的人文学科正在书写新的篇章。