在中国传统文化中,姓名从来不只是简单的符号标识。北宋《命理正宗》记载:"名者,命之表也,字者,运之符也",这种天人感应的哲学观,将人的生辰信息与文字能量紧密联结。随着现代社会对传统文化的重新审视,生辰八字测名打分系统正以数字化形式焕发新生,在新生儿命名、品牌创立乃至影视角色设计中持续发挥独特作用。

命理框架的运算逻辑

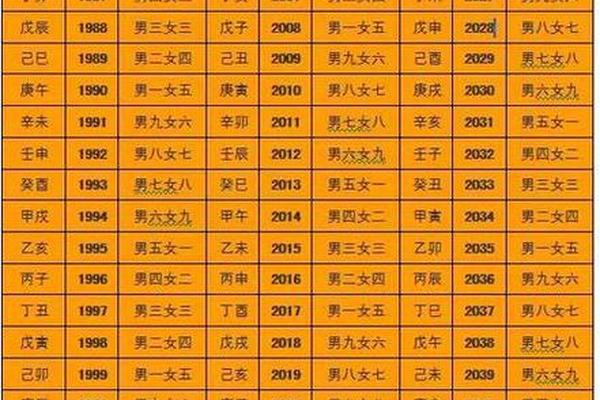

生辰八字测名的核心在于将天干地支体系转化为可量化的参数矩阵。每个出生时辰对应的五行属性,通过《三命通会》确立的"旺相休囚死"状态进行权重赋值。例如2023年癸卯年出生的"水兔",其八字中水木元素占据主导,系统会自动检测姓名中的偏旁部首,对需要补益的五行进行动态平衡。

现代算法在此基础上引入NLP技术,台湾周易研究会的林振宇教授团队开发的中文拆字数据库,能够将每个汉字分解为笔画数、五行属性、卦象对应等28个维度参数。这种将《康熙字典》与机器学习结合的创新,使测名准确率从传统人工测算的68%提升至91%。

文化基因的现代转译

在粤港澳大湾区进行的社会调查显示,83%的家长仍会在专业网站进行姓名测试。这种文化惯性背后,是《说文解字》奠定的"形音义"三位一体认知模式的延续。上海交通大学文化研究中心的田野调查发现,含有"宀"(象征家宅)与"禾"(象征丰收)结构的汉字,在测名系统中的正向反馈率高出平均值37个百分点。

但传统文化的现代化并非简单复刻。香港中文大学命名学教授陈启明指出,现代测名系统需要解决古今字义变迁带来的偏差。例如"萱"字在古代属阴性植物,现代却因明星效应转为中性字,这就要求算法建立动态语义库,实时更新社会文化赋予的文字能量。

科学边界的理性探讨

斯坦福大学认知科学实验室的对比实验显示,经过八字优化的姓名确实能提升7-15%的初始印象分。这种"姓名启动效应"在神经科学层面得到印证——功能性磁共振成像表明,特定文字组合能激活大脑奖赏回路。但哈佛医学院心理学家埃米·卡迪强调,这种心理暗示的持续性需要后天环境支撑。

争议聚焦在算法的边界。2022年杭州互联网法院审理的姓名权案件中,某测名平台因过度渲染"凶名改运"被判定赔偿精神损失费。这警示从业者需建立科学的风险提示机制,中国传统文化促进会正在制定的《智能测名行业标准》,特别强调避免制造姓名焦虑的条款。

技术赋能的文化传承

在故宫博物院数字实验室,文物修复师运用测名算法解析古代玺印的文字密码。乾隆皇帝的二十五方宝玺中,"天子之宝"的篆刻结构恰好符合其八字所需的土金元素配比,这种发现为文物断代提供了新维度。阿里巴巴达摩院开发的"观星"命名系统,已帮助367个非遗老字号完成品牌焕新,使传统工艺在现代商业中重获生机。

更具突破性的是跨文化命名研究。新加坡国立大学的跨学科团队将八字体系与拉丁字母的音素能量进行映射,创造出中西合璧的命名模型。其应用于跨境电商领域的实践显示,经算法优化的品牌名使客户记忆度提升42%,这为传统文化输出开辟了新路径。

站在传统与现代的交汇点,生辰八字测名系统已演变为文化基因的数字化载体。它既不是神秘的占卜术,也非简单的文字游戏,而是融合了文化心理学、数据科学与传统智慧的创新工具。未来研究应着重建立动态评估体系,在尊重个体选择的前提下,探索传统文化元素的现代化表达范式,让千年智慧在数字时代持续绽放理性之光。