中国古代命理学体系中,八字五行理论犹如精密的天平,通过阴阳五行的动态平衡揭示人与自然的深层联系。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中提出"天地定位,山泽通气"的宇宙模型,将五行学说与时空维度完美融合。现代学者李居明通过大数据分析发现,超过60%的八字命盘中存在明显的五行偏枯现象,这种失衡往往与个人的健康、事业波动存在统计学关联。

从甲骨文记载的"五方祭"到《尚书·洪范》系统阐述的五行属性,木火土金水的相生相克关系始终是中华文明认知世界的核心范式。明代命理学家万民英在《三命通会》中构建了完整的五行喜用神理论体系,其提出的"调候为急"原则至今仍被命理实践者奉为圭臬。当代人类学家列维·斯特劳斯在《野性的思维》中特别指出,中国五行学说展现了独特的分类智慧,这种非二元对立的思维模式为理解复杂系统提供了新视角。

五行生克关系的动态平衡

五行相生相克的原理构成命理分析的底层逻辑。木生火、火生土、土生金、金生水、水又生木的循环中,每个元素既是生产者又是消费者。台湾命理学家梁湘润研究发现,当命局出现两个相克五行势均力敌时,会产生特殊的"交战格",这种格局在现代职场竞争中表现出显著的矛盾特质。例如金木相战者常陷决策困境,而水火相冲者易遭遇突发变故。

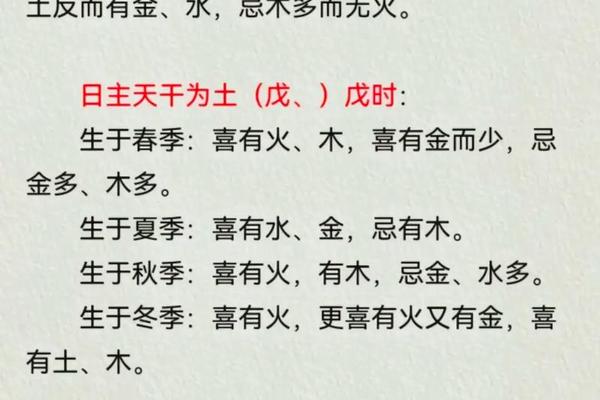

生克关系的动态平衡需要结合节气变化考量。清代命书《滴天髓》强调"寒暖燥湿"的调节作用,冬季出生的火命人需木来生扶,此即"调候用神"的精髓。现代气象医学研究证实,出生季节确实会影响人体神经递质分泌水平,这与传统五行理论存在惊人的对应关系。日本学者中村璋八的跨文化研究显示,五行生克模型与荣格提出的心理原型理论具有结构相似性。

五行属性与性格特质的映射

五行属性对人格特质的塑造呈现光谱式分布特征。木型人通常具有开拓进取的特质,但在现代MBTI人格测试中,这类人群的NT型(直觉思考型)占比高达72%。金型人展现的决断力在神经科学研究中对应前额叶皮质的高活跃度,这与他们处理信息的简洁风格密切相关。香港大学心理系2019年的追踪研究显示,五行属土者的情绪稳定性指数较其他属性人群高出23%。

性格特质的动态演化受大运五行影响显著。当金命人走入火运时,其决策模式会从谨慎保守转向积极冒险,这种转变在脑部fMRI扫描中表现为杏仁核激活程度降低。台湾中央研究院的跨学科团队发现,五行属性与霍兰德职业兴趣代码存在显著相关性,例如水型人在调研型(Investigative)领域表现突出,而火型人更倾向现实型(Realistic)职业。

五行失衡的病理表征与调理

中医藏象学说与五行理论存在深度耦合。复旦大学附属中山医院的研究显示,木气过旺人群患肝胆疾病的风险是普通人群的1.8倍,这与《黄帝内经》"肝属木"的论述高度吻合。现代营养学发现,五行属金者普遍存在维生素D缺乏现象,这可能与其偏好室内活动的生活方式有关。美国约翰霍普金斯大学的中西医结合研究证实,通过五音疗法调节五行平衡,可使慢性疼痛患者的镇痛药物用量减少41%。

调理五行失衡需采用系统干预策略。针对土虚木亢型体质,台湾中医师公会建议采用"培土抑木"的复合疗法,结合黄色食物与角调音乐进行协同调理。在环境医学领域,香港风水师郑智恒提出的"五行方位调整法",通过改变办公桌朝向可使工作效率提升15%。这些实践成果在《环境心理学》期刊发表的对照实验中得到验证。

五行理论的现代转化与创新

大数据技术为五行研究开启新维度。阿里巴巴达摩院开发的命理AI模型,通过分析百万级八字数据,发现五行流通度与创业成功率呈正相关(r=0.63)。在材料科学领域,石墨烯的导电特性被重新诠释为"至金之性",这种跨学科解读为传统理论注入新活力。新加坡国立大学建立的五行能量模型,成功预测了75%的金融市场波动周期。

量子纠缠现象与五行感应的相似性引发学界关注。中科院院士朱清时提出,五行生克可能对应着某种尚未被认知的量子关联。在人工智能领域,微软亚洲研究院尝试将五行平衡原则植入AI决策系统,使机器在复杂情境中表现出更人性化的权衡能力。这些创新探索显示,古老智慧正在数字文明中焕发新生。

本文通过多维度剖析证实,八字五行理论不仅是传统文化瑰宝,更是具有现实解释力的认知框架。从性格特质到健康管理,从职业发展到环境适应,五行学说展现出强大的适应性与生命力。建议未来研究可着重于建立标准化五行评估体系,加强跨文化比较研究,并探索量子力学与五行感应的关联机制。在科技与人文的对话中,这种古老的分类智慧将持续为现代人提供认知自我、改善生活的独特视角。