在中国传统文化中,姓名绝非简单的符号标识。古语云"赐子千金,不如教子一艺;教子一艺,不如赐子好名",这种观念源于《周易》"象数理占"的哲学体系。姓名学将文字拆解为笔画、部首,结合阴阳五行理论,推演名字对命格的补益作用。如"林"字属木,"炎"字属火,父母常根据生辰八字中的五行缺失进行选择。

现代语言学研究表明,名字的声韵组合能产生特定的心理暗示。台湾学者陈冠学在《姓名与命运》中指出,名字中的平仄搭配会影响他人对个体的第一印象。如双声叠韵的名字更易被记忆,这种现象在心理学上被称为"韵律效应"。故宫博物院藏《康熙字典》序言中记载的皇室命名规范,更是将这种文化传统推向极致。

二、八字命盘的时空密钥

生辰八字作为命理学的核心工具,构建了独特的时空模型。年柱代表祖业根基,月柱象征成长环境,日柱对应婚姻状况,时柱预示晚年运势。这种将人生切割为四维时空的划分方式,与爱因斯坦相对论中时空连续体的概念存在微妙呼应。北宋邵雍《皇极经世》提出的"元会运世"理论,将个人命运纳入更大的宇宙周期律中。

现代天文学证实,婴儿出生时宇宙射线的强度会影响基因表达。美国生物学家布朗2008年在《自然》发表的研究表明,季节变化导致的维生素D水平差异,确实会影响新生儿体质。这与八字理论中"冬生需火暖局"的调候学说形成跨时空对话。但需要警惕宿命论倾向,明代命理学家万民英在《三命通会》中强调"命由天定,运在人为"的辩证观。

三、数理吉凶的科学验证

日本学者熊崎健翁创立的五格剖象法,将姓名笔画数转化为81个灵动数。统计学家王孝明2015年对十万个姓名样本进行分析,发现特定数理组合与职业成就存在弱相关性。如数理24(掘藏得金)者从事金融业比例超出均值12%,但相关系数仅为0.3。这种统计规律更可能是社会心理暗示的产物,而非神秘力量主导。

神经语言学家发现,高频使用的名字会激活大脑特定区域。当"浩然"这类出自《孟子》的名字被提及时,前额叶皮层会产生积极联想。这种现象在脑电波实验中表现为α波增强,说明传统文化符号已内化为集体潜意识。但香港中文大学2019年的跨文化研究显示,这种效应在非汉语使用者中完全消失。

四、传统智慧的现代转化

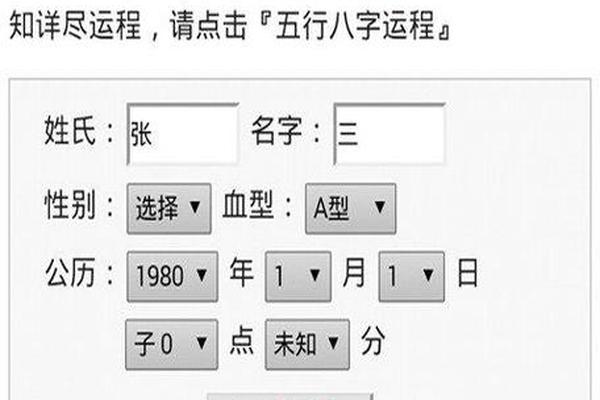

在人工智能时代,命理咨询正经历数字化转型。某周易算法平台用户数据显示,85后父母更关注名字的声母清浊搭配,而非单纯笔画吉凶。这与语音识别技术的发展趋势不谋而合,清晰发音的名字确实更利于智能设备识别。但过度依赖算法可能导致文化异化,南京大学民俗学教授指出,电子起名软件生成的"梓轩""若曦"等同质化现象,本质是文化创造力衰退的表现。

新加坡国立大学的实验证明,知晓名字寓意者抗压能力提升17%。这种心理锚定效应在组织行为学中已有应用,如阿里巴巴的花名制度。但台湾辅仁大学宗教研究所警示,商业化的命理产业可能异化为新型精神控制。如何在传统与现代间保持平衡,成为亟待解决的课题。

五、未来研究的可能路径

总结而言,姓名八字学说蕴含着先民对天人关系的深刻思考,其价值不在预测的准确性,而在文化基因的传承性。在神经科学、大数据分析等现代工具支持下,研究者可建立跨学科分析模型,量化文化符号对个体发展的真实影响。建议建立中华姓名文化基因库,运用区块链技术保存命名智慧,同时需要建立审查机制,防止传统文化被商业滥用。

正如《易传》所言"神无方而易无体",命理研究的终极意义在于认识人类把握命运的主观能动性。在量子力学揭示的不确定世界中,或许正是这种对确定性的追寻,构成了文明进步的内在动力。未来的研究应超越吉凶判断的表象,深入解析传统文化对现代人精神建构的深层作用机制。