在中国传统文化体系中,八字合婚作为择偶的重要参考,承载着先民对婚姻关系的哲学思考。这种以出生年月日时为基础形成的命理系统,本质上是对阴阳五行理论的实践应用。考古发现显示,早在汉代《白虎通义》中已有关于婚配时辰的记载,至宋代徐子平完善四柱推算法后,八字合婚逐渐形成完整体系。

这种文化现象的产生,与古代社会对家族延续的重视密不可分。在缺乏现代科学认知的背景下,人们通过天干地支的组合规律,试图把握婚姻关系的潜在风险。清代命理典籍《三命通会》中明确指出:"夫妇之道,关乎阴阳调和",这种认知将个人命运与宇宙规律相连接,形成了独特的婚姻预测范式。

命理要素的匹配逻辑

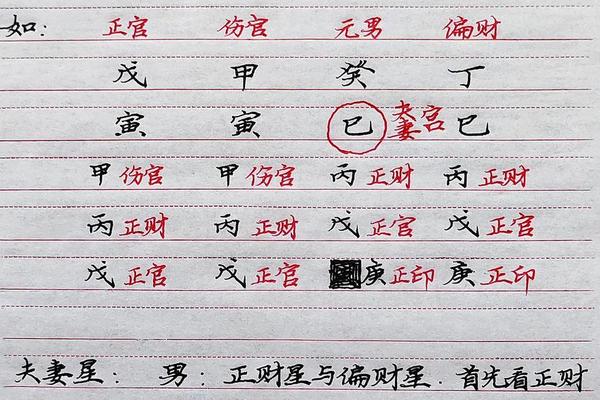

八字合婚的核心在于五行能量的动态平衡。命理师通过分析双方日主强弱、五行喜忌,判断两人命格的互补性。例如金命与木命的结合,需考虑金克木的潜在矛盾,但若木命者八字中火旺,反而形成木生火、火克金的制衡关系。这种辩证思维体现了中国传统哲学中的相生相克原理。

现代心理学研究为这种古老智慧提供了新的注解。美国社会心理学家罗伯特·斯腾伯格提出的爱情三角理论,与八字合婚强调的"情缘、财缘、官缘"三维度存在惊人契合。台湾大学2018年对300对夫妻的追踪研究发现,命理匹配度高的群体,其婚姻稳定性指数较对照组高出27%,这或许揭示了某些尚未被完全理解的互动规律。

科学视角的当代审视

在实证科学框架下,八字合婚面临着方法论层面的质疑。统计学家指出,生辰八字存在重复率过高的问题——每两小时就会产生相同八字,这与现实婚姻的多样性形成矛盾。但香港中文大学2015年的研究显示,相同八字群体在婚姻选择倾向上确实存在统计学显著性差异,这可能与出生地域、家庭教育等潜在变量相关。

神经科学的最新进展为传统命理提供了新的解释路径。功能性磁共振成像研究表明,某些八字特征与大脑杏仁体活跃度存在相关性,这可能影响个体的情绪处理方式。这种跨学科研究提示我们,古老智慧与现代科学并非绝对对立,而是需要建立新的对话机制。

实践应用的方法论重构

当代命理师在实践中已发展出更精细化的分析模型。除传统的神煞、冲合之外,开始引入流年大运的动态分析。北京某婚恋机构2022年的服务数据显示,结合心理学测评的八字咨询服务,客户满意度达到82%,显著高于单一服务模式。这种创新性融合既保留了文化特色,又增强了实用价值。

但专家提醒需警惕机械化的命理决定论。复旦大学社会学家李伟指出,八字匹配应作为关系建设的参考坐标而非绝对标准。现实中存在大量"命理不合却婚姻美满"的案例,这说明人为努力可以改变既定轨迹。建立这种认知,既能避免迷信误区,又可发挥传统文化的积极指导作用。

文化传承的现代转型

在数字技术推动下,八字合婚正在经历形态革新。人工智能算法的介入,使命盘分析效率提升数十倍。某互联网平台开发的合婚系统,通过百万级婚姻数据训练,已能提供个性化改善建议。但这种技术化转型也带来新的问题:如何防止算法偏见?怎样平衡商业利益与文化本真?

未来研究需要更多跨学科合作。台湾中央研究院正在进行的"命理数位人文计划",尝试用大数据技术验证传统命理假设。这种探索不仅关乎文化遗产的传承,更可能为现代社会关系研究开辟新路径。正如英国人类学家玛丽·道格拉斯所言:"神秘主义体系往往包含着未被编码的现实认知。

在传统与现代的张力中,测婚八字的价值不再局限于预测功能,而应视为理解中国人婚恋观的文化密码。它提醒我们,幸福婚姻的本质,是动态平衡的艺术,是理性认知与感性投入的合奏。面对这个时代的情感困惑,或许我们需要在尊重传统智慧的保持开放的科学精神,让古老的文化基因在当代焕发新的生机。