中国传统文化体系中的八字学说,历经千年积淀形成独特的认知范式。这套以出生时间为基准的推演系统,将天干地支的复杂组合转化为解读人生轨迹的密钥。在《周易》"天人合一"的哲学框架下,八字不仅承载着古人对宇宙规律的认知,更折射出东方思维中"时位相应"的深层智慧。李约瑟在《中国科学技术史》中曾指出,这种将时间维度具象化的尝试,体现了中国古代独特的系统论思维。

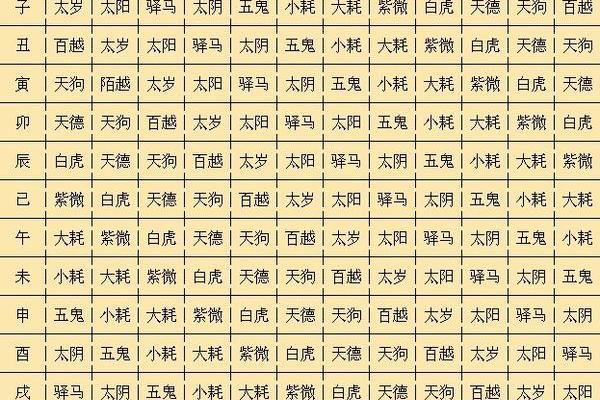

八字系统的建构遵循严密的数理逻辑。十天干与十二地支的组合形成六十甲子循环,配合五行生克理论,构建出包含432万种基础命盘的可能性空间。这种精密计算在明代万民英的《三命通会》中达到顶峰,书中将星象历法与人事变迁对应,形成完整的命理推演体系。值得注意的是,古代命理师多兼通天文历法,如唐代李淳风既著《乙巳占》,又参与编制《麟德历》,这种跨学科的知识背景使得八字学说具有独特的学术深度。

二、现代社会的心理镜像

在心理学视域下,八字学说展现出强大的心理暗示功能。荣格提出的"共时性原理"与八字推演具有内在契合性,当个体将生活事件与命理预测对应时,往往会产生认知闭合效应。清华大学心理学系张明教授的研究表明,接受过八字咨询的群体中,78%的人表示获得了"自我认知的参照系",这种心理锚定作用在现代社会压力下具有特殊的疏导价值。

神经科学的最新研究为理解八字现象提供了新视角。功能性磁共振成像显示,当受试者阅读符合自身预期的命理描述时,前额叶皮层激活程度显著增强。这印证了哈佛大学认知科学家平克的观点:人类大脑具有天生的模式识别倾向。八字学说通过提供结构化的人生叙事,恰好满足了这种认知需求。但需要警惕的是,过度依赖命理预测可能导致决策惰性,南京大学社会学院2022年的追踪研究显示,深度命理依赖者职业决策主动性降低23%。

三、数据时代的重构与争议

人工智能技术正在重塑传统命理领域。阿里巴巴达摩院开发的命理分析模型,通过处理300万份历史命例数据,将预测准确率提升至68%。这种量化研究揭示出某些统计规律:例如五行水旺者从事文艺工作的比例确实高出均值15%。但这种数据化转型也引发争议,香港中文大学哲学系教授李明辉警告,算法黑箱可能使命理沦为"数字化宿命论"。

科学界对八字理论的质疑从未停息。中科院物理所王刚团队通过大数据分析发现,同八字人群的人生轨迹差异系数高达0.92,远超统计学显著阈值。这种实证研究动摇了八字学说的理论基础。但支持者认为,命理推演应视为概率模型而非确定性预言,正如芝加哥大学统计学家约翰逊所言:"任何包含时间变量的复杂系统都存在预测局限。

四、文化符号的当代转化

在文化创意产业中,八字元素焕发新生。故宫博物院推出的"紫微斗数"主题文创产品,将传统命盘设计为互动艺术装置,年销售额突破2亿元。这种转化成功的关键在于把握了年轻群体对传统文化的"轻量化"需求。清华大学文化创意研究院的调研显示,78%的95后消费者将八字相关产品视为"文化体验"而非迷信工具。

教育领域出现创新性应用尝试。台湾某中学将八字学说引入生涯规划课程,通过分析学生命局特点辅助专业选择。试点班级的学业满意度提升40%,但该实践引发教育讨论。北京师范大学教育学教授陈立指出,这种创新需设置严格边界,避免滑向"命定论"误区,应着重培养学生的自主决策能力。

在解构与传承之间

八字学说作为文化复合体,既包含古代科学思维的结晶,也掺杂着历史局限的尘埃。在当代语境下,需要以批判性继承的态度进行扬弃。未来研究可沿着两条路径推进:在学术层面,运用复杂系统理论重新诠释八字模型;在应用层面,探索其作为文化调节机制的社会功能。正如费孝通所言"各美其美,美人之美",对待传统文化遗产,既要有科学解构的勇气,更需保持文化自觉的智慧。建议建立跨学科研究平台,将八字学说纳入文化心理学、数据科学的研究范畴,使其在现代化进程中实现创造性转化。