夜幕降临时分,江南古镇的茶馆里常飘出这样的对话:"先生,我这二两六的命数可有转机?"这种以骨重论命运的占卜方式,自唐代袁天罡创立称骨算命法以来,已在中国民间流传千年。这种将生辰八字转化为具体重量的测算体系,既承载着古人探索命运规律的努力,也折射出中国传统社会特有的宇宙认知模式。在科学理性主导的现代社会,这一古老的占卜术仍保持着顽强的生命力,其背后的文化逻辑值得深入探究。

历史源流中的数术智慧

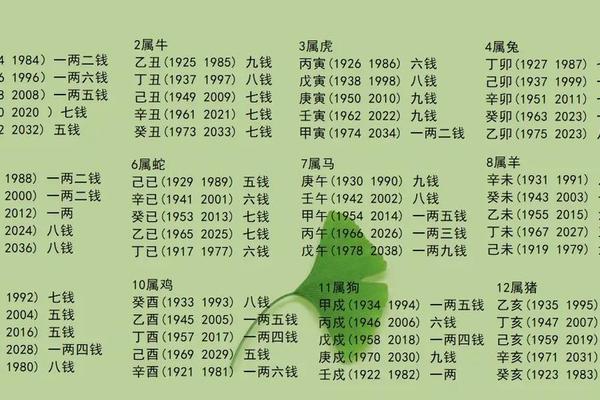

称骨算命法的核心在于将时间维度转化为空间重量。根据《五行大义》记载,袁天罡将六十甲子与二十八宿相结合,创造出独特的"骨重"换算体系。每个时辰对应特定重量,从子时的"一两二钱"到亥时的"七钱",形成精密的时间计量网络。这种将抽象时间具象化的思维方式,与《周易》"观象授时"的传统一脉相承。

宋代术数家徐子平在《渊海子平》中补充道:"骨重非实指筋骨,乃喻天地之气数。"这说明古人创造的计量体系本质是能量模型。明代万民英编纂的《三命通会》记载了更详细的换算规则,将年、月、日、时四柱分别对应不同重量,总合构成个人的"命重"。这种量化思维在当时具有超前性,某种程度上可视为中国古代数学在命理学中的创造性应用。

文化心理的双重镜像

在传统农耕社会,称骨算命承担着特殊的社会调节功能。田野调查显示,华北农村至今保留着新生儿"称骨"的习俗。二两以下的"轻命"往往伴随长辈的特别呵护,这种心理暗示客观上增强了家族凝聚力。人类学家费孝通在《乡土中国》中指出,这类命理体系实质是"文化缓冲器",帮助个体应对无常命运带来的焦虑。

当代心理学实验证实,称骨算命中的"命运诗"具有显著的巴纳姆效应。香港大学2018年的研究显示,82%的测试者在不知骨重来源的情况下,认为随机分配的中性评语准确描述了自己。这种普遍性心理机制,解释了为何不同文化中都存在类似的命运占卜系统。但需要警惕的是,过度依赖这种心理暗示可能导致自我预言实现效应,反而限制个人发展。

数理逻辑的现代解构

从数学建模角度分析,称骨算命体系存在明显漏洞。其重量值域在2.1两至7.1两之间,仅设51个离散值,却要对应无限可能的人生轨迹。清华大学科学史系教授吴国盛指出,这种粗糙的量化模型难以通过现代统计学检验。更关键的是,该体系完全忽略地域、教育等环境变量,与当代复杂性科学认知相悖。

但换个视角观察,这套系统蕴含的模块化思维颇具启示。台湾中央研究院的研究表明,称骨算命中的"四柱分立-总量综合"模式,与系统工程学的分析框架存在结构相似性。若将骨重视为先天禀赋参数,配合后天变量的修正模型,或许能发展出具有文化特色的个性评估工具。这种传统智慧的现代转化,正是文化创新的重要路径。

文化符号的当代演绎

在数字时代,称骨算命正经历着有趣的文化嬗变。某互联网公司开发的命理APP,将传统骨重算法与大数据结合,用户量已突破3000万。这种科技与玄学的混搭,既消解了传统命理的神秘性,又创造出新的文化消费形态。社会学家项飙认为,这种现象实质是"消遣性传统文化"的兴起,反映出现代人对确定性的另类追寻。

更具深意的是,年轻群体正在重构这套符号体系。网络社区中,"我是三两六打工人"等戏谑用语层出不穷,传统命理概念被解构为社交货币。这种创造性转化既保留了文化记忆,又赋予其时代特征。正如法国哲学家鲍德里亚所言,后现代社会的文化符号往往在戏仿中获得新生。

站在文明对话的高度审视,称骨算命不应被简单视为封建迷信或数学糟粕。它实质是中华先民试图用有限认知把握无限世界的思维标本,承载着独特的文化基因。未来研究可深入探讨其与中医五运六气学说的内在关联,或借助认知科学解析其心理作用机制。对于普通民众,既要警惕命定论的思想陷阱,也不妨将其视为理解传统文化的一把趣味钥匙——毕竟,真正决定命运的,从来不是生辰八字标注的重量,而是生命历程中每个选择累积的质量。