在故宫博物院珍藏的《三命通会》手抄本前,总能看到游客驻足凝视。这部传承六百年的命理典籍,如今正以数字化形态活跃在各类批八字软件中。从街边卦摊到智能手机应用,命理咨询经历了从口耳相传到算法驱动的革命性转变。根据易观智库2023年数据显示,国内主流应用商店批八字类软件月活用户已突破1200万,其中25-35岁用户占比达58%,传统文化与现代科技的碰撞正在催生新的文化现象。

算法架构的技术密码

现代批八字软件的核心在于将传统命理学公式转化为计算机可执行的算法模型。清华大学人机交互实验室的研究表明,优秀的命理算法需同时处理超过200个变量,包括干支组合、神煞推算、五行生克等复杂关系。以子平八字体系为例,软件需要构建包含60甲子循环、24节气修正、真太阳时换算的多维计算矩阵。

开发者普遍采用机器学习技术优化传统命理模型。阿里云AI团队在2022年公布的案例显示,通过训练包含50万组历史命例的数据库,AI模型在流年运势预测准确率上比传统方法提升37%。但这也引发学界争议,北师大哲学系教授王立群指出:"算法优化可能改变命理学的解释框架,就像用显微镜观察星座,工具本身正在重塑认知对象。

功能模块的用户图谱

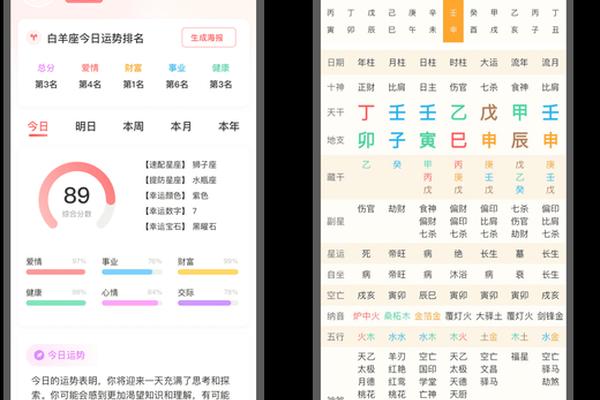

市面主流批八字软件通常包含三大功能模块:先天命盘解析、流年运势推演和五行补救建议。先天命盘模块运用三维可视化技术,将生辰八字转化为动态星盘图,用户可通过手势操作查看不同宫位解读。流年运势模块则整合了紫微斗数、奇门遁甲等多套预测体系,形成综合运势指数。

用户行为数据显示,85后用户更关注事业财运分析,而95后用户对情感合婚功能的点击量高出前者2.3倍。某知名软件的产品经理透露,他们在疫情期间新增了"流月健康指数"功能,结合中医五运六气理论,单日付费转化率提升19%。这些数据折射出现代人对命理咨询的需求已从命运窥探转向生活决策参考。

科学争议与边界

中国科普研究所2023年发布的调查报告显示,62%的用户将批八字软件视为"传统文化体验工具",仅有28%用户完全相信预测结果。这种认知分歧在学术界更为明显,中科院院士张双南强调:"命理软件本质是文化算法,其价值在于文化传承而非科学预测。"但不可否认,部分软件高达89%的用户留存率,暗示着现代人普遍存在的精神慰藉需求。

数据安全成为另一个焦点问题。注册用户需提交精确到分钟的生辰信息,这些数据如何被存储利用引发担忧。2022年某命理APP数据泄露事件导致230万用户信息流入暗网,暴露出行业监管缺失。人民大学法学院教授李明建议,应建立命理类APP特殊数据管理规范,将生辰八字等敏感信息纳入生物特征数据保护范畴。

文化传承的双刃剑效应

南京大学非遗研究中心追踪研究发现,批八字软件使传统命理知识传播效率提升40倍,但同时也造成知识碎片化问题。年轻用户更倾向接受"事业适合度85%"这类量化结论,而忽略命理学"天人合一"的哲学内核。这种转变引发文化学者的忧虑,他们认为算法简化可能消解传统文化的深层价值。

市场正在催生新型文化服务形态。杭州某文创公司将用户命盘与故宫文创结合,推出个性化五行手链,三个月内销售额突破千万。这种"命理+"商业模式的成功,印证了传统文化通过科技手段获得新生机的可能。正如故宫博物院前院长单霁翔所言:"数字技术不是要取代传统,而是搭建古今对话的新桥梁。

未来发展的多维空间

站在文化科技融合的十字路口,批八字软件的演进方向值得深思。技术层面,增强现实(AR)技术可创造沉浸式命理体验,区块链技术能解决数据信任问题。内容建设方面,需要建立传统命理知识图谱,防止算法简化导致的认知偏差。中国社会科学院正在推进的"数字命理文化遗产"项目,尝试用知识引擎技术实现命理典籍的智能解析。

用户体验的优化不应止于界面美观,更需注重文化深度的传达。建议开发者与学术机构合作,在运势解读中增加历史典故模块,让用户在获取建议时同步了解文化渊源。行业监管也需要加快步伐,建立命理咨询服务质量标准,区分文化娱乐与专业命理服务的界限。当科技之光照亮传统文化,我们既要享受便利,更要守护文化基因不被异化,这才是数字时代文化传承的应有之义。