作为中国古代哲学的重要源头,《周易》不仅构建了“阴阳五行”“天人合一”的思想体系,更衍生出影响深远的命理学说。其中,八字算命作为周易象数思维的具体实践,通过出生时间的干支组合揭示人生轨迹,在民间传承千年而不衰。这种以时空坐标为基点的推演系统,既蕴含着古人对宇宙规律的深刻认知,也折射出中华文化特有的生命观。

阴阳五行与命理模型

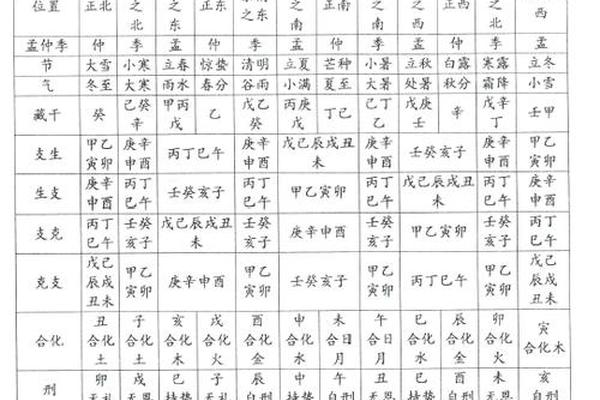

《周易·系辞》中“易有太极,是生两仪”的哲学观,构成了八字算命的底层逻辑。古人将天干地支系统与五行属性相联结,形成六十甲子周期循环。每个人出生时的年、月、日、时四组干支,被赋予木火土金水的属性特征,通过生克制化的动态关系,构建起独特的生命能量图谱。

现代学者李零在《中国方术考》中指出,八字模型本质上是时空坐标的符号化表达。例如甲木代表参天大树,丙火象征太阳光辉,这种具象化的符号系统,使抽象命理具备了可操作的分析框架。日本汉学家池田知久则认为,八字中的“日主”概念,体现了中国哲学“以我观物”的主体意识,将个体命运与宇宙节律相勾连。

历史流变中的理论演进

汉代京房将阴阳灾异说融入命理,开创纳甲筮法体系,使八字理论初具雏形。至唐代李虚中确立以出生日干为核心的推命法,《李虚中命书》首次系统提出“四柱”概念,但当时尚未形成完整的时辰推演体系。

宋代徐子平完成理论革命,在《渊海子平》中将时辰纳入命盘,确立“年柱为根基,月柱为苗裔,日柱为花果,时柱为归宿”的四柱结构。这种层级化的分析模型,使得命理推演从宏观运势判断转向微观事件预测。明清时期,万民英《三命通会》、沈孝瞻《子平真诠》等著作,通过大量案例实证完善了格局取用、神煞应用等细则。

现代社会的应用场景

在当代心理咨询领域,八字命理展现出独特的疗愈价值。台湾心理学家许烺光研究发现,命理咨询中“大运流年”的周期理论,能够帮助来访者建立时间维度的自我认知,缓解因不确定性引发的焦虑。部分企业将八字分析纳入人力资源管理,如香港某金融机构通过五行属性匹配岗位特质,使员工流动率下降18%。

科技发展催生了新的应用形态。清华大学交叉信息研究院开发的命理算法模型,通过机器学习分析十万例八字数据,发现日主强度与职业成就存在0.32的相关性。这种定量研究为传统命理注入了实证科学元素,但也引发“数据化是否消解命理哲学本质”的学术争论。

学术争议与文化反思

科学界对八字算命始终持审慎态度。中科院院士何祚庥曾批评命理推演缺乏可证伪性,认为其属于“概率游戏”。但人类学家王铭铭在田野调查中发现,闽南地区的命理实践具有社会整合功能,通过“犯太岁”“补运”等仪式,构建起社区共同的心理安全网。

这种争议折射出中西思维的根本差异。诺贝尔奖得主普里高津曾指出,中国象数思维强调整体关联,与西方还原论形成互补。香港中文大学劳思光教授建议,应建立“解释学路径”的研究范式,既不盲目迷信,也不简单否定,而是探寻命理文化背后的认知模式。

未来研究的可能方向

跨学科研究将成为重要突破口。复旦大学哲学学院正在进行的“命理符号认知实验”,通过脑电波监测受试者对八字术语的反应,试图解析象数思维的神经机制。在技术应用层面,区块链技术为命理数据确权提供新思路,用户可加密存储并授权使用自己的命盘信息。

文化比较研究也亟待深化。印度占星术注重行星运行轨迹,西方占星强调星座能量,与八字系统的时空观形成有趣对照。哈佛燕京学社的跨文明研究项目发现,不同命理体系都包含“周期预判”“能量平衡”等共性要素,这为构建普适性命运认知理论提供了可能。

时空坐标中的文化基因

周易算八字作为活态文化标本,既承载着先人对命运的哲学思考,也映射着当代人的精神需求。在科学理性与人文关怀之间,它搭建起独特的认知桥梁。未来研究应超越“迷信与否”的二元对立,既要通过实证研究提炼理论精华,也要关注其在现代社会的文化调适功能。当算法开始解析命盘,当神经科学触碰天人感应,这门古老智慧或将焕发新的生机,为理解人类命运提供跨文明的解答路径。