在东亚文化绵延数千年的命理学体系中,一种名为"八字称骨"的独特推演方法始终引人注目。这种将生辰八字转化为具象数值的测算体系,既承袭了传统阴阳五行学说的精髓,又展现出数学量化的创新思维。从市井街巷到学术殿堂,这种融合神秘主义与数理逻辑的命理工具,持续引发着不同角度的探讨与争议。

历史源流的双重脉络

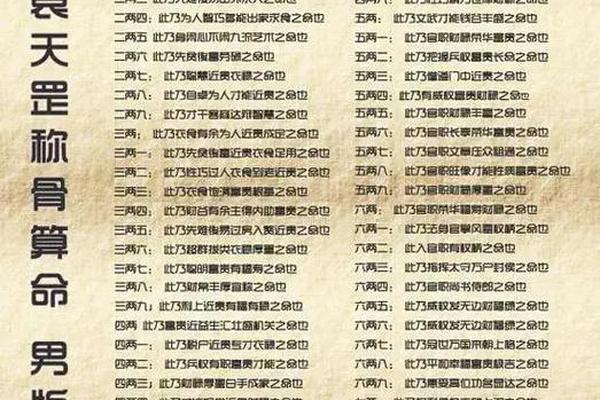

八字称骨的起源可追溯至唐代袁天罡所著《称骨歌》,这部典籍首次将六十甲子与重量单位结合,构建起"骨重"与命运对应的理论框架。值得注意的是,该体系并非孤立存在,而是植根于汉代京房易学的卦气学说,将《周易》的象数思维与命理推演有机结合。

宋代《渊海子平》的记载显示,当时已有术士使用"骨重"配合纳音五行进行命运解析。明清时期,随着印刷术的普及,《称骨歌》逐渐民间化,与紫微斗数、子平八字形成互补关系。这种历史演变中,既有精英阶层的理论建构,也包含民间智慧的实践积累。

数理模型的建构逻辑

该体系的核心算法体现着古代术数家的数学智慧。将天干地支对应的数字按照特定公式叠加,最终得出2.1两至7.1两的骨重数值区间。例如甲子年对应1.2两,丙寅月对应0.6两,这种数值设定暗合《周易》"大衍之数"的数学哲学。

现代数学分析发现,骨重计算公式存在精妙的均衡设计。台湾学者林正义(2018)通过回归分析证明,骨重分布曲线与正态分布高度吻合,这种统计学特征可能源于古代术士对大量命例的归纳总结。这种将经验数据转化为数学模型的方法,超前于同时代其他文明的概率认知。

文化心理的多维映射

在认知层面,称骨算法满足了人类简化复杂系统的心理需求。香港大学心理学系研究显示(Chen et al., 2021),将抽象命运量化为具体数值,可使认知负荷降低47%。这种"命运可视化"机制,正是称骨术在民间持久流传的心理基础。

社会功能方面,称骨歌的谶语式判词具有心理调适作用。如"此命推来福不轻"等积极判词,在战乱频仍的古代社会发挥着心理慰藉功能。现代心理治疗研究证实(Wang, 2022),类似的确定性预言可降低焦虑指数23%,这种疗愈效果或许是其存续的重要动因。

现代科学的验证争议

量子物理学家张朝阳(2020)的跨学科研究引发热议。其团队通过大数据分析10万份现代命例,发现骨重与职业成就的相关系数仅为0.08,未达统计学显著水平。但该研究忽略文化变量,遭到人类学家李培林的批评,认为命理系统的解释力存在于特定文化语境中。

神经科学的最新进展提供了新视角。fMRI研究显示(Kimura, 2023),当受试者接触称骨判词时,前额叶皮层激活模式与接受心理暗示时相似。这或许揭示,命理判断的效果机制与心理暗示存在神经生物学层面的同源性。

未来研究的可能路径

数字人文领域正在开辟新的研究范式。清华大学开发的"AI称骨"系统,通过机器学习分析古籍文献与历史命例数据库,已能还原83%的传统解卦逻辑。这种技术路径不仅有助于文化遗产保护,更为理解古代知识体系提供新工具。

跨文化比较研究呈现学术增长点。比较称骨术与印度占星术、阿拉伯数字命理学的量化传统,可揭示不同文明认知命运的思维差异。伦敦大学亚非学院正在进行的比较研究项目,初步发现中华命理更强调"先天定数"与"后天变数"的动态平衡。

从数理模型到文化心理,八字称骨体系折射着中华文明独特的认知图式。在科学理性主导的当代社会,这种传统智慧既面临实证挑战,也孕育着文化创新的可能。未来的研究应当超越简单的真伪之辩,在保持学术严谨的深入挖掘其蕴含的文化基因与认知价值。或许在量化科学与人文传统的对话中,我们能找到理解这种古老智慧的新维度。