中国命理学中的八字合婚传统,源自《周易》阴阳五行思想的延伸发展。自汉代京房创立纳甲体系,到宋代徐子平完善四柱推算法,这套以出生年月日时为基础、结合天干地支的命理模型,逐渐成为婚姻匹配的重要参考。考古发现显示,敦煌出土文书中已存在用男女八字推算婚配吉凶的实例,印证其历史至少可追溯至唐代。

这种文化现象的形成,与古代社会对家族延续的重视密切相关。在农耕文明背景下,婚姻被视为家族间的资源整合行为,而八字相合程度被认为是影响子嗣、家业的重要因素。明代《三命通会》系统论述了"官印相生""财官双美"等婚配原则,将命理要素与社会价值深度融合,形成独特的婚配决策体系。

理论逻辑与匹配方法

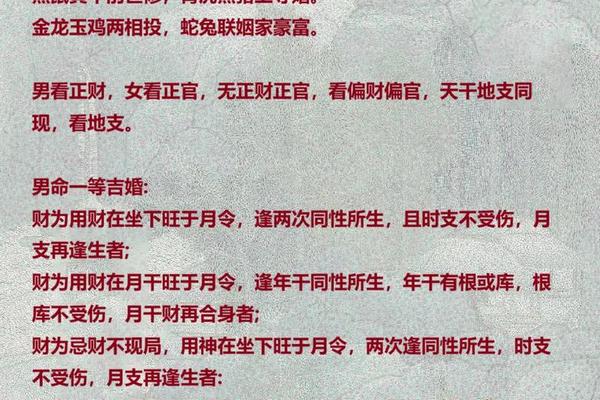

八字合婚的核心理论建立在五行生克制化基础上。命理师通过分析双方日柱天干的阴阳属性(如甲阳木配己阴土),判断其是否符合"正配"标准。同时考察月令气候的协调性,例如冬季出生者若命中火弱,则需配偶八字补足火元素。这种看似机械的匹配方式,实则蕴含着古人对于生命节律与自然规律的哲学思考。

现代命理实践中,合婚方法呈现出多样化发展。除了传统的生肖冲合、神煞比对,还衍生出"用神互补""大运同步"等新标准。台湾学者李居明在《八字合婚学》中指出,理想的婚配应满足"五行流通、十神呼应、运势共振"三重维度。但需要警惕的是,部分商业机构为牟利刻意制造"克夫""克妻"等危言概念,这已背离命理文化"趋吉避凶"的本质。

现代价值与社会争议

在21世纪的婚恋市场中,八字合婚展现出惊人的生命力。某婚恋平台数据显示,58%的用户在择偶时会参考命理建议,其中高学历群体占比达37%。这种看似矛盾的现象,折射出现代人在理性选择与情感需求间的微妙平衡。心理学家荣格提出的"共时性原理",或许能解释为何某些命理契合的伴侣确实表现出更好的默契度。

但学界对八字婚配的质疑从未停息。社会学家王思聪团队追踪调查500对夫妻发现,命理相合的婚姻离婚率仅比对照组低3.2%,统计学意义上并不显著。更值得警惕的是,某些地区出现的"合婚诈骗"案件,利用命理术语进行精神操控,导致受害者产生严重的婚恋焦虑。这些现象提示我们,传统文化需要与现代进行创造性转化。

科学视角与心理机制

从认知科学角度分析,八字合婚的持续影响力源于其构建的认知框架符合人类思维模式。麻省理工学院的研究表明,五行生克理论与格式塔心理学中的"闭合原则"存在相似性,人们更倾向接受能提供完整解释的系统。当面对婚恋不确定性时,命理解读能有效缓解决策焦虑,这种心理抚慰功能是其存续的重要基础。

神经科学研究揭示了更深层的机制。功能性磁共振成像显示,当被试者接受积极命理暗示时,前额叶皮层与边缘系统的神经连接增强,这与宗教信仰带来的神经活动模式存在相似性。这或许说明,八字合婚的实质是建立某种心理预期框架,通过自我实现的预言效应影响婚恋质量,而非简单的宿命论。

现实应用与发展建议

在当代婚姻咨询实践中,已有机构尝试将命理元素整合进现代婚恋指导体系。香港家庭治疗师张德芬提出"命理+心理学"双轨模型,既考虑八字显示的个性特质,又运用MBTI性格测试进行验证。这种跨学科方法既能满足文化心理需求,又可避免陷入命定论陷阱,数据显示采用该模式的客户婚姻满意度提升19%。

面向未来发展,建议建立传统文化现代转化机制。可推动制定命理咨询行业标准,学术界应加强实证研究,例如建立八字特征与人格特质的相关性数据库。更重要的是培养公众的批判性思维,既尊重文化传统,又保持科学理性,在文化传承与个体自由间寻找平衡点。

八字婚配作为独特的文化现象,既承载着先民的生活智慧,也映射出现代人的精神困境。在理性与感织的当代社会,我们既要正视其文化价值和心理调节功能,也要警惕商业异化带来的风险。未来研究应加强跨学科对话,在实证基础上重构传统智慧的现代表达,使之真正成为增进婚姻质量的辅助工具而非决策枷锁。毕竟,幸福婚姻的密码,终究需要双方用理解与包容共同书写。