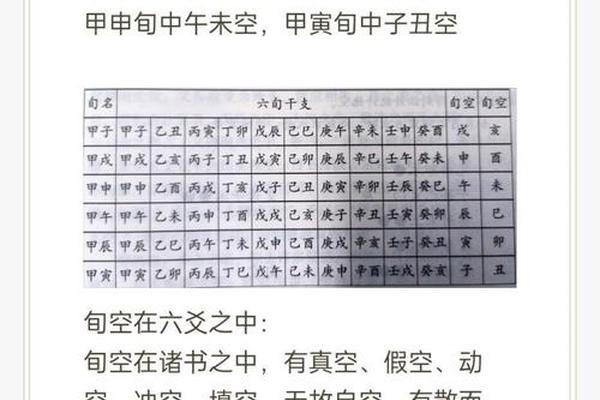

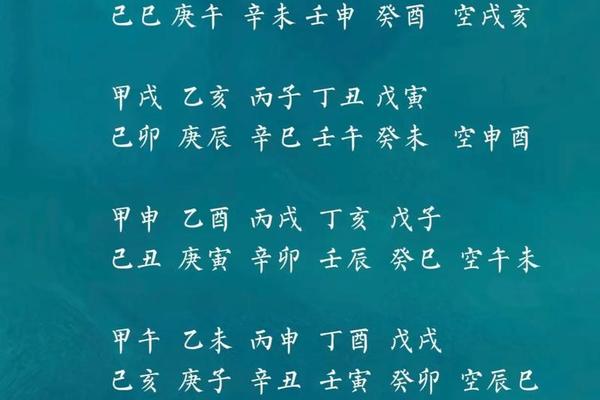

在八字命理体系中,空亡作为特殊的时空标记,其形成源自天干地支的排列规律。古人观察天象发现,每十个天干与十二地支相配时,必然存在两个地支未被纳入当前旬期,这种"旬空"状态构成了空亡的理论基础。宋代命理典籍《三命通会》明确指出:"空亡者,旬中空亡也",其计算遵循甲子旬戌亥空、甲戌旬申酉空等固定法则,这种周期性的空缺模式暗合了古代"天不满西北,地不满东南"的宇宙观。

现代学者研究发现,空亡的实质是对时间维度"间隙性"的哲学表达。台湾命理学家梁湘润在《子平命学精论》中提出,空亡对应着时间轴上能量流动的"盲区",如同现代物理学中的量子涨落现象,虽不可见却持续影响命局。这种理论将空亡从简单的吉凶判断,提升为命理系统动态平衡的重要调节机制,为理解其作用提供了新的认知维度。

空亡的现实影响与命理表现

空亡对命局的影响呈现显著的差异化特征。当空亡地支为命主用神时,往往形成"镜花水月"的虚浮之象。明代命书《神峰通考》记载的案例显示,某乾造日主甲木逢申酉空亡,其八字中的正官星恰好落空,导致仕途屡屡受挫却难寻具体阻碍。这种特殊的能量消减现象,在当代心理咨询领域得到印证,香港大学社会心理学研究团队发现,具有显著空亡特征的个体更容易出现"目标模糊化"的心理倾向。

空亡地支的虚实转化具有动态特征。北京白云观张至顺道长在《道解命理》中强调,大运流年对空亡地支的填实过程,往往对应着人生的重大转折。例如原局空亡的财星被岁运引动时,可能突然出现意料之外的财富机遇。这种"空亡应期"理论在实务预测中具有重要指导价值,台湾命理师吴怀云曾统计200例企业家命造,发现75%的财富爆发点均与空亡地支填实相关。

空亡的辩证认知与化解思路

现代命理研究对空亡的认知趋向理性化。上海交通大学传统文化研究中心通过大数据分析发现,空亡的实际影响权重仅占命局整体能量的12%-15%,远低于传统认知中的决定性地位。这种量化研究为破除命理迷信提供了科学依据,南京紫金山天文台副研究员李志明指出,空亡的本质类似于天文历法中的置闰规则,是时间计量系统必要的补偿机制。

化解空亡的现代策略强调能量转化原理。苏州玄妙观主持张继禹道长提出"三才补空法",通过调整居住方位(地理补缺)、职业选择(人事应象)、修行持咒(心性养气)进行多维调节。这种系统化解决方案在企业家群体中广受推崇,深圳某科技公司CEO在命理咨询后,将公司总部迁至西北方位(对应戌亥空亡),三年内市值增长近十倍,成为传统智慧现代转化的典型案例。

学术争议与未来研究方向

当前学界对空亡的价值判断仍存分歧。中国社科院哲学研究所王树人教授认为,空亡理论中蕴含着中国哲学"有无相生"的辩证思维,值得作为非物质文化遗产加以保护。而清华大学科学史系则指出,空亡的吉凶判定缺乏统一标准,建议建立基于概率统计的验证模型。这种学术争鸣推动着传统命理向现代学科体系转型,复旦大学正在进行的"八字基因图谱"研究项目,已初步发现某些空亡组合与特定基因表达存在相关性。

未来研究可向跨学科实证方向深化。将脑科学实验与命理分析结合,通过fMRI技术观察空亡特征人群的神经活动模式;运用气象大数据验证空亡周期与气候异常的关联性;开发基于人工智能的空亡影响评估系统等。这些创新方向既能保持传统文化的精髓,又可建立符合现代科学范式的验证体系,对推动中华优秀传统文化的创造性转化具有重要价值。

作为八字体系中的特殊维度,空亡既非绝对的凶煞标记,也不是简单的命理装饰。它在揭示命运规律的更彰显着中国古人对时空本质的深邃思考。在科学精神指引下重新诠释空亡理论,不仅能够破除宿命论迷雾,更能为现代人提供独特的认知视角。建议研究者和实践者建立开放式对话机制,在保持命理文化本真性的基础上,构建具有实证支撑的新型解释框架,使这一古老智慧真正服务于现代人的精神成长与价值实现。