春种秋收,这一农耕周期已经深深根植于中国传统农业文化中。自古以来,天干地支不仅在占卜和节令的确定中扮演着重要角色,更是农时指导的核心依据。在中国古代,农民依照天干地支所对应的年份、季节进行播种与收获。而秋收作为秋季的重要农事活动,涵盖了众多的作物种类。这些作物从土地中汲取大自然的精华,经过精心的耕作与播种,最终在秋天迎来了丰收的季节。

本文将深入探讨春种秋收天干地支的奥秘及秋收作物的种类,揭示这一传统农耕方式背后的智慧。通过对天干地支与秋收作物的详细解读,不仅让人了解中国古代农业生产的精细管理,还能激发人们对季节变化和农事活动的敬畏之心。

春种秋收与天干地支的关系

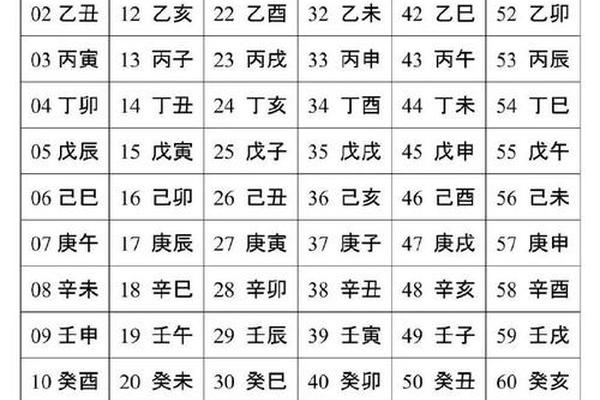

春种秋收与天干地支的结合,是中国传统农耕文化的一个独特特色。天干地支不仅仅是用来标记年份的符号,它还与每一年的气候、土地肥沃程度以及作物生长周期有着密切的联系。天干由十个元素组成,而地支则有十二个,每一年会对应一个特定的天干地支组合,影响着这一年里的农业活动。

根据中国的农历,一年被分为二十四节气,而这些节气的变化正是天干地支与农时结合的具体体现。比如,农历的“立春”标志着春天的开始,是播种的好时节。与此根据不同的天干地支,农民可以准确判断适宜的播种作物。每个季节的开始和结束,都是通过天干地支来调节农事活动的关键。

天干地支的使用,使得中国古代农民能够精确掌握春种秋收的最佳时机。比如在某些年份,天干地支的组合可能意味着某个季节的降水量较多,适合种植水稻;而另一些年份则可能意味着天气干旱,适合种植耐旱的作物如小麦和玉米。

秋收的作物种类

秋天是收获的季节,许多重要的农作物都在这个季节迎来了丰收。不同的地域和气候条件决定了秋季的作物种类。秋收作物通常包括谷物、蔬菜、果树等多个品类,这些作物根据种植时间和生长周期的不同,体现了农业的多样性和丰富性。

最常见的秋收作物是稻谷。稻谷在中国南方的广阔水田里生长,经过春种后的几个月,到了秋天便迎来了丰收。稻谷的收获标志着秋季农业的高潮,是农民最为期待的时刻之一。小麦也是秋季重要的作物,尤其是在北方,农民会在秋季播种小麦,等待来年春天的收获。

除了谷物外,秋季还收获着各种各样的蔬菜。例如,南瓜、胡萝卜和白菜等秋季蔬菜在这个季节也开始进入市场。这些蔬菜不仅为市场提供了丰富的选择,还成为冬季储备食品的基础。

秋天还是水果的丰收期。苹果、葡萄、柿子等水果在秋季成熟,成为农民重要的收获之一。特别是在一些山区,秋季水果的收成丰富且多样,往往是当地农民收入的重要来源。

天干地支对农事节令的影响

天干地支对于农事节令的影响深远。每一年天干地支的组合,会在一定程度上影响该年度的气候变化,如温度、降水量等。这些气候因素直接决定了春种秋收的最佳时机。

例如,在“戊寅”这一年,天干的“戊”代表着土,地支的“寅”则象征着春天的力量。这一年的春天往往是温暖且适合播种的,农民会选择在这个时间进行大规模的播种活动。而在“甲辰”年,则可能意味着这一年的气候变化较为剧烈,可能会出现较多的降水,这对于稻田的灌溉尤为重要。

天干地支的组合不仅影响播种的时机,还能决定农作物的生长周期。某些天干地支组合所对应的年份适宜种植生长周期较短的作物,而另一些组合则适合种植需要较长生长期的作物。

如何根据天干地支选择种植作物

根据天干地支来选择合适的作物种类,体现了中国传统农业中的智慧。农民们通过多年经验的积累,能够准确把握每个年份的气候和土壤条件,从而决定合适的作物种类。

例如,某些年份的“丙午”组合会给出较为温暖的春季气候,适合播种夏季成熟的作物,如玉米和黄豆。这些作物能够在较长的夏季阳光照射下充分生长,秋天便能得到丰收。而“辛丑”年则更适合播种冬小麦和大麦,这类作物耐寒,适合在寒冷的秋冬季节生长。

不同的天干地支还决定了作物生长的耐性和抗性。例如,“癸亥”年的湿气较重,农民通常会选择水稻、甘蔗等对水分需求较高的作物;而“乙卯”年的气候干燥,则更适合种植耐旱的作物,如小麦和玉米。

秋收后的农事管理

秋收之后,农民并不停止劳作,而是开始了对土地的深耕和准备。收获后的土地需要休耕或者进行深翻,才能为下一季的春种做准备。秋季的农事管理不仅仅是简单的收获,更包括了土地的轮作与休耕。

在秋季收割后的几个星期里,农民会根据土地的情况进行翻耕,加入有机肥料,恢复土地的肥力。秋季还会进行种子的储备,特别是那些需要过冬的作物种子,农民会精心挑选和储藏,以确保来年春天能够成功播种。

春种秋收,天干地支与农业的紧密联系构成了中国传统农业的精髓。通过天干地支的规律,农民能够精准把握农时,选择合适的作物进行播种与收获,确保丰收。在秋季收获的背后,是农民对大自然规律的深刻理解和对土地的精心管理。无论是谷物、蔬菜还是水果,秋收作物的种类多样,各具特色,展示了自然界的丰盈与多元。通过深入探讨春种秋收的天干地支与秋季作物的选择,我们更能体会到古代农业智慧与现代科技的结合,为现代农业提供了许多宝贵的启示。