天干地支是中国古代天文学、历法、命理、风水等领域的核心思想之一,它在中国文化中有着几千年的历史。许多文化中的时间观念是以太阳、月亮等自然现象为基准,但在中国,天干地支的组合则为其标志性时间计算方法。尤其在计算年份时,天干地支与历法紧密相关。那么,天干地支算法是如何诞生的?2018年如何与天干地支挂钩?本文将围绕天干地支算法及其从哪一年开始计算这一问题,进行深度剖析。

1. 天干地支的基本概念

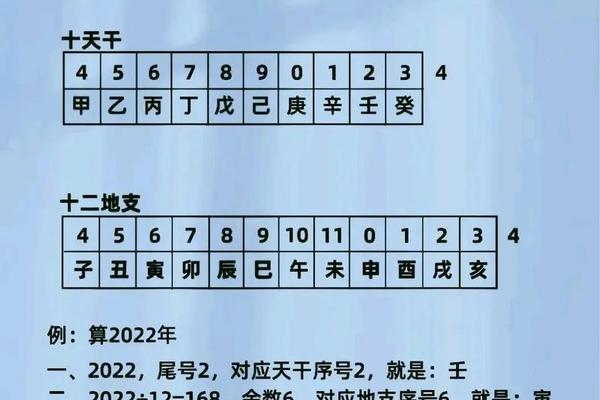

天干地支源于古代中国人民对于自然界和天文现象的观察,经过千年演变,逐渐形成了独具特色的历法体系。天干共有10个,分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有12个,分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支的组合能够形成一个60年的周期,也叫“甲子”。这一周期的开始标志着新的纪年系统的启动。

天干地支不仅仅是一种纪年方法,它与古代的五行、阴阳等哲学思想紧密相关,特别是在预测命运、指导农事等方面,具有极高的文化和历史价值。理解天干地支的计算方法,能够帮助我们更好地理解中国传统文化的内涵。

2. 天干地支的历史渊源

天干地支的起源可以追溯到远古时期。在原始社会阶段,中国先民就已经通过对天体的观察,逐步形成了天干地支的基本概念。最初,天干地支并不是用来纪年的,而是用于划分时辰、月份和节气等。从而形成了四时、十二个月等更加细致的划分方法。

随着时间的推移,天干地支逐渐被应用于年纪计算。在古代,不同的朝代会根据当时的天干地支系统设定纪年方法。例如,周朝的“周历”,汉代的“汉历”,以及唐代的“唐历”,这些历法都体现了天干地支的应用。

3. 天干地支的周期计算

天干地支的组合形成了一个60年的周期,这个周期被称为“甲子”。每个“甲子”周期包含10个天干和12个地支的不同组合,这样的组合方式使得天干地支计算具有了精准的周期性规律。举例来说,2018年属于“戊戌年”,其中“戊”是天干,“戌”是地支。按照这一规律,每60年会重现一次相同的天干地支组合。

值得注意的是,这一60年周期的计算方法,不仅仅与年份的变化相关,还涉及到五行的相生相克、阴阳的变化等哲学思想。这样独特的计算方式,不仅仅是对时间的记录,也具有着深刻的文化内涵。

4. 天干地支从哪一年开始计算?

天干地支的纪年方式最早起源于中国的古代夏朝,但到了商朝时期,这一计算方法才得到系统化和标准化。在商朝的甲骨文中,已经出现了天干地支的记录方式。天干地支的纪年方式并没有固定的起点,具体从哪一年开始计算的并没有确切的定论。

一般认为,天干地支的计算可以追溯到公元前2637年,传说中的黄帝纪元。这一纪元被认为是中华文明的起点,也是天干地支计算的最早基准。在此之后,天干地支的计算方式随着历代更替逐渐演变,并成为了中国文化中不可或缺的时间测量工具。

5. 2018年与天干地支的关系

回到本文的核心问题——2018年与天干地支的关系。根据天干地支的周期规律,2018年对应的是“戊戌年”,这其中的“戊”是天干中的第五个,“戌”是地支中的第11个。通过计算,我们可以发现,2018年正好是从公元前2637年开始的60年周期中的第77个“戊戌年”。2018年是一个特殊的年份,不仅仅是现代社会的重要年份,也是天干地支周期中的一环。

这一点,能够帮助我们理解天干地支不仅仅作为一种计年工具,更是中国古代人民智慧的结晶,它与中国的命理、风水、节气等文化息息相关,影响着每个人的日常生活和文化传承。

6. 天干地支在现代社会的应用

随着社会的发展,天干地支的应用领域逐渐从古代的历法、命理等领域,扩展到现代的各个角落。如今,在中国和其他一些东亚国家,天干地支仍然在传统节日、民俗活动、命理学、风水学等方面有着广泛的应用。例如,许多人在选择结婚吉日、开业吉日时,会参考天干地支的配对,从而达到避开不利年份的目的。

天干地支的文化内涵也逐渐走向国际,成为了世界了解中国传统文化的一个重要窗口。在现代科技飞速发展的今天,天干地支仍然在某些领域展现出强大的生命力,成为了中华文明的文化象征之一。

天干地支不仅仅是一种纪年方式,更是中华民族几千年文化的精髓所在。它不仅仅影响着中国的历史、哲学、命理等多个领域,也成为了世界文化中不可忽视的一个符号。从2018年与天干地支的联系中,我们可以更深刻地认识到,天干地支不仅仅是一种简单的时间计算工具,它还融入了更多的文化和哲学思想。了解天干地支的起源、演变以及应用,不仅对我们理解历史有帮助,也有助于更好地传承和弘扬中华文化。