立夏是中国传统二十四节气中的第七个节气,它标志着春天的结束和夏天的开始。在立夏这个节气中,天干地支的组合以及它们在不同年份的变化,深刻影响着我们的农事活动、气候变迁以及民俗习惯。天干地支作为中国古代重要的时间和历法系统,不仅有着悠久的历史,而且在现代社会仍然对许多人有着重要的文化意义。本文将详细探讨立夏的天干地支、十二天干地支以及它们如何影响中国的农事和文化,旨在为读者揭开这些古老系统背后的神秘面纱。

立夏的天干地支概述

立夏,作为二十四节气之一,象征着春天的结束和夏天的开始。每年立夏的具体日期会因为地球公转的周期而略有不同,但在传统的农历中,立夏一般会落在公历的5月5日到7日之间。在中国古代,天干地支的组合用于表示年份、月份、日期和时辰等,这种体系有着深厚的文化底蕴和历史渊源。

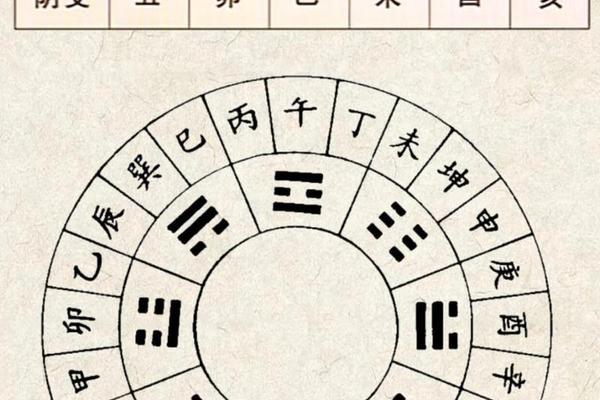

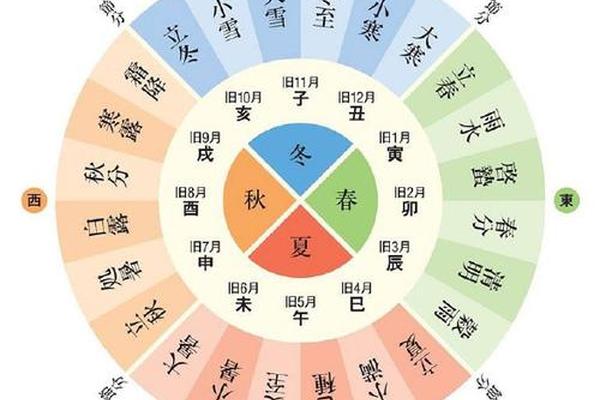

天干地支的组合最早出现在黄帝时期,经过多次演变,成为了中国古代重要的纪年、纪月、纪日和纪时的工具。天干包括十个字:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,而地支则由十二个字组成:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。在立夏节气中,天干地支的组合影响着农事安排、天气预报以及生活习惯。

立夏与天干地支的关系

立夏这一节气的天干地支组合是一个有趣的现象。每年的立夏,天干地支都会根据年份的不同有所变化。例如,如果某一年立夏的天干是“甲”,而地支是“午”,那么这一年的立夏节气就会以“甲午”来表示。这种组合的变化反映了不同年份气候的差异,也与农作物的种植、收成密切相关。

根据中国传统的五行理论,每一个天干和地支都对应着某一种自然元素。天干的十个字分别对应木、火、土、金、水等五行,而地支的十二个字也与这些元素有着相互的配合。立夏时节的天干地支组合影响着气候的变化,进而影响到农事活动的节奏。例如,木火旺盛的年份适合种植水稻等需要充足阳光的作物,而金水较重的年份则适合种植根茎类作物。

天干地支的五行与立夏的气候特点

天干地支不仅与年份和节气相关,还与五行的属性有着紧密联系。五行包括木、火、土、金、水,每一种五行都对应着不同的天干和地支。在立夏时节,天干地支的五行属性影响着气候的变化和农作物的生长。

例如,若立夏的天干为“甲”或“乙”,这时木行的能量会增强,气温逐渐升高,适宜植物生长。而如果立夏的地支为“午”或“巳”,则火行的特征会较为显著,气温将进一步上升,日照强烈。农民应注重水利设施的完善,避免干旱对作物的影响。反之,如果立夏的天干地支属于金水之类的组合,气候则可能显得相对湿润凉爽,这对于农业生产来说,又是另一种挑战。

立夏节气对农事的影响

立夏不仅是季节变换的标志,也是农事活动的重要时点。在中国传统农业中,立夏之后的气候温暖湿润,适宜农作物的生长。这个时候,农民开始着手播种夏季作物,如水稻、玉米、黄豆等。根据天干地支的变化,农民可以更好地调整播种和灌溉的时机。

在五行的影响下,天干地支的变化会影响到不同区域的气候特征。例如,如果今年的立夏为“丙午”,火旺之年则可能意味着高温天气,农民在管理作物时需格外注意防旱工作。而如果天干地支为“癸亥”,则代表着水气较重,降水较多,这样的年份则适宜进行水稻的栽种。

天干地支对节令的文化影响

在中国传统文化中,天干地支不仅仅是天文历法的工具,它们还在民间信仰、节令习俗和命理学等方面发挥着重要作用。立夏作为二十四节气之一,也是许多地方民间习俗的起点。例如,某些地区在立夏当天举行“打夏”仪式,寓意着驱除寒气,迎接夏天的到来。而在命理学中,根据个人出生时的天干地支,可以推算出一个人的五行属性,从而判断其命运、性格等特征。

天干地支的组合也是风水学和养生学中的重要依据。许多人相信,不同的天干地支组合会影响到一个人的健康、家庭和事业。立夏时节,随着阳气渐旺,适宜进行一些补充阳气的活动,如泡温泉、晒太阳等,以调整身体的气机。

立夏与天干地支的文化意义

立夏不仅是季节的转折点,它的天干地支组合与气候变化、农事安排、民俗活动等息息相关。天干地支的五行属性为农民提供了农业生产的参考依据,也为普通人提供了更多的生活智慧。通过了解立夏的天干地支,我们不仅可以更加了解中国古代的历法和文化,还能在日常生活中运用这些知识,调整作息、改善健康、提升生活质量。通过这种方式,天干地支成为了连接古代与现代、自然与人文之间的桥梁,让我们在复杂多变的世界中找到了一丝稳定与宁静。