摘要:

在中医理论中,气血是人体健康的基础,而气血的顺畅运行决定了身体的各项功能能否正常发挥。天干地支则是古代中国文化中,用于记录和预测天时、地理、人体等现象的重要符号体系。气血的运行不仅仅受外部环境的影响,还与天干地支的变化密切相关。本文将通过阐述气血运行的基本原理、天干地支对气血的影响、如何通过调整生活习惯让气血畅通等方面,帮助读者更好地理解气血运行与天干地支之间的关系,从而提升健康水平。

气血的基本概念与作用

气血是中医理论中对人体内流动的精微物质的统称。气指的是生命活动的推动力,血则是养护身体的物质基础。气血的正常运行对于维持人体的生理机能至关重要。气血充盈、流通畅通,能够使人体内各个系统协调运作,保持健康状态。而气血不畅,可能导致多种疾病的发生,比如疲劳、头痛、面色苍白、月经不调等症状。

气血的运行是一个动态的过程,受到多种因素的影响,包括脏腑功能、情志波动、外部环境变化等。在五脏六腑的协调作用下,气血可以从心脏流通到全身的各个部位,满足器官和组织的营养需求。当气血流通顺畅时,人体的免疫力、抵抗力、体力和精神状态都会得到充分保障。

天干地支与人体气血的关系

天干地支是古代中国用于纪年、纪月、纪日、纪时的一套系统。它不仅应用于时间的推算,还与人体的健康息息相关。天干地支从五行的角度出发,代表了木、火、土、金、水五种元素的变化,而这些元素与人体的脏腑功能、气血的运行有着直接的联系。

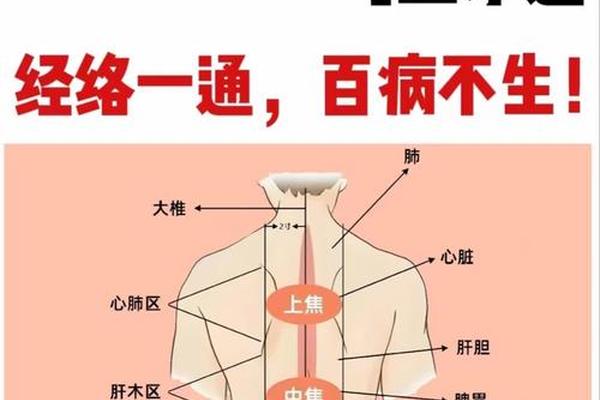

根据中医的五行理论,天干地支的变化会对气血的运行产生影响。每一年、每一天、每一时辰的天干地支不同,其所代表的五行之气也会发生不同的波动,进而影响人体的气血流动。例如,木代表肝脏,火代表心脏,土代表脾胃,金代表肺,水代表肾脏。当天干地支中的某一元素过于旺盛或不足时,可能会导致相应脏腑的功能失调,进而影响气血的畅通。

如何通过饮食调节气血运行

饮食在调节气血方面发挥着至关重要的作用。中医理论强调,食物不仅仅是提供营养的物质来源,它们也可以通过其性质来调节体内的气血。例如,具有温补作用的食物,如红枣、桂圆、枸杞,可以帮助提高气血的流通。而像苦瓜、绿茶这样的凉性食物,虽然具有一定的清热作用,但过度食用可能导致气血的不足。

为了让气血顺畅运行,我们需要根据个人体质选择合适的食物。如果体内气血不足,可以多食用一些补气血的食物,如黄芪、党参、花生等;如果气血过于旺盛,则应适当避免过度补充,以免引发内热或其他不适。

饮食要保持均衡,避免单一的食物结构,尽量多样化。每餐应包含足够的蛋白质、维生素、矿物质和膳食纤维,以确保气血的正常生成与运行。

运动与气血流通的关系

运动是促进气血流畅的重要手段之一。适度的运动可以增强心肺功能,促进血液循环,提高身体的代谢水平,从而加速气血的生成和流通。不同类型的运动对气血有不同的作用,心肺功能锻炼如跑步、游泳等,可以增强全身气血的循环;而瑜伽、太极等运动则有助于调节气血的平衡,使气血在体内流通更加和谐。

需要注意的是,运动强度要根据个人的体质进行调整,过度的剧烈运动反而可能对气血造成损耗。运动时要保持适度,逐步增加运动量,确保身体的恢复能力。

情绪对气血的影响

情绪是影响气血流通的一个重要因素。在中医理论中,情志活动(如喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等)对人体的气血有着深远的影响。特别是情绪波动较大时,气血容易出现不畅的现象。比如,长期处于愤怒、焦虑的状态,会导致肝气郁结,从而影响气血的流通;而情绪过于低落时,脾气不足,也会导致气血的衰弱。

为了保持气血的畅通,学会情绪管理至关重要。适当的休息、放松,以及采取冥想、深呼吸等方法,都有助于调节情绪,保持气血的平衡。

作息规律与气血流通

作息规律对气血的畅通至关重要。在中医理论中,人体的阴阳与气血运行有密切关系。作息不规律,尤其是熬夜,容易打乱人体的阴阳平衡,导致气血的运行不畅。长时间的过度劳累或者熬夜,会导致阴虚阳亢,从而影响气血的正常循环。

为了保持气血的流畅,必须保证充足的睡眠。每天应保持7-8小时的高质量睡眠,尽量做到早睡早起,以顺应自然的节律。在白天避免过度劳累,保持适度的休息和运动,确保身体有足够的时间进行自我修复。

气血的畅通是保持健康的关键,而天干地支的变化则为我们提供了观察和调节气血的一种方法。通过合理的饮食、适度的运动、良好的情绪管理以及规律的作息,我们能够促进气血的顺畅运行,从而提高身体的整体健康水平。在现代社会中,尽管环境和生活方式发生了很大变化,但了解并应用中医的气血调节方法,依然能够为我们的健康提供强有力的保障。