文章摘要

天干地支是中华文化中非常重要的一部分,源远流长,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。它们是中国古代用于纪年、纪月、纪日、纪时等的时间计算系统,也是与五行、阴阳等哲学思想紧密相关的重要符号体系。理解天干地支的读法和写法,不仅能帮助我们了解古代的时间划分,还能增强对中国传统文化的理解和欣赏。本文将详细介绍天干地支表的读法和写法,涵盖天干地支的基本构成、读音规则、写法技巧、应用场景等方面,帮助读者全面了解这一文化瑰宝。

天干地支的基本构成

天干地支是由十个天干和十二个地支组成的两个系统。天干与地支的结合,形成了中国古代纪年、纪月、纪日、纪时的基本单位。天干共有十个,依次为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支则有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支相互配合,按照一定规律循环交替,共同构成了六十年一循环的干支纪年法。

天干地支的组合不仅用于纪年,还广泛用于纪月、纪日、纪时。例如,在中国传统的农历中,每一年的天干地支组合都有其特定的象征意义,反映出五行的变化。天干代表着不同的元素(如木、火、土、金、水),地支则与生肖动物、方位等有着密切的关系。这种系统为古人提供了一种便捷的方式来表达和记录时间。

天干的读法和写法

天干的读法相对简单,每个天干都有一个固定的读音。例如,甲读作“jiǎ”,乙读作“yǐ”,丙读作“bǐng”,丁读作“dīng”,以此类推。天干的写法也有其独特之处,甲、乙、丙等字形的结构都遵循了汉字的基本书写规范。在书写时,注意字形的整洁和笔画的顺序,尤其是一些笔画较复杂的天干,如“戊”、“癸”等字。

天干还常常与五行对应,甲、乙为木,丙、丁为火,戊、己为土,庚、辛为金,壬、癸为水。在阅读时,除了掌握正确的读音外,还要理解每个天干所代表的五行属性,这对深入理解天干地支的文化内涵大有裨益。

地支的读法和写法

与天干相似,地支的读法也有固定规则。地支的每个字都有独特的发音,并且与生肖有着紧密的联系。子读作“zǐ”,丑读作“chǒu”,寅读作“yín”,卯读作“mǎo”,辰读作“chén”,巳读作“sì”,午读作“wǔ”,未读作“wèi”,申读作“shēn”,酉读作“yǒu”,戌读作“xū”,亥读作“hài”。地支的书写与天干一样,也有严格的汉字书写规范。

地支的象征意义非常丰富,每个地支不仅与某个生肖动物相对应,还与不同的季节、方位、五行等概念息息相关。例如,子对应鼠,丑对应牛,寅对应虎,卯对应兔,等等。地支在易学和命理学中有着非常重要的地位,因此理解其读法与书写方式,对于学习八字命理等领域非常有帮助。

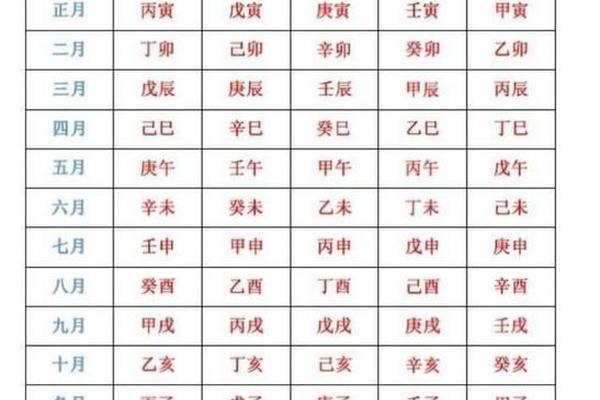

天干地支的循环规律

天干地支并非任意组合,而是有着明确的循环规律。天干和地支各自按照自己的规律循环,天干每十年循环一次,地支则每十二年循环一次。天干地支的配对在60年内会重复一次,这就是所谓的“干支六十年一循环”。例如,甲子年为干支的第一个组合,而下一个甲子年将在60年后到来。

这种规律使得天干地支不仅仅是时间的表示符号,更是一种独特的时间观念的体现。通过对天干地支的学习,可以帮助我们更好地理解古代中国人对时间的划分以及与自然的关系。

天干地支与五行的关系

天干地支不仅与生肖、季节等有着紧密的联系,它们还与五行理论密切相关。天干与五行的配对是固定的,每个天干都对应五行中的某一种元素:甲、乙为木,丙、丁为火,戊、己为土,庚、辛为金,壬、癸为水。这种五行的关系,使得天干地支系统与阴阳五行理论紧密相连,形成了一个有机的整体。

五行的属性影响着天干地支在命理学中的应用,例如,在八字命理学中,通过分析一个人的出生年月日时的天干地支组合,可以推测出其命运、性格等。这种深刻的哲学思想,贯穿了中国传统文化的方方面面。

天干地支在历史和文化中的应用

天干地支的应用远不仅限于时间的记录,它还深入到中国古代的各种文化实践中。例如,在古代的天文历法中,天干地支不仅用来计算年份,还用于预测吉凶,定期农事,甚至参与了帝王的登基大典和年号的选定。

在文学作品中,天干地支常被用作隐喻、象征,用以传达深远的哲学思想。天干地支的符号系统在中国古代文化中扮演着至关重要的角色,它不仅是记录时间的工具,更是理解宇宙自然秩序、人生变化的一个窗口。

我们可以看到天干地支不仅仅是中国古代的一个时间计算工具,它与五行、阴阳、生肖等多方面的文化因素紧密相连,构成了一个复杂而富有哲理的文化体系。学习天干地支的读法和写法,不仅帮助我们更好地理解古代的时间划分方式,还能为我们深入理解中国传统文化,探索天人合一的智慧提供宝贵的视角。