十二经络的天干地支—十二经络与五行对照表图解析

文章摘要

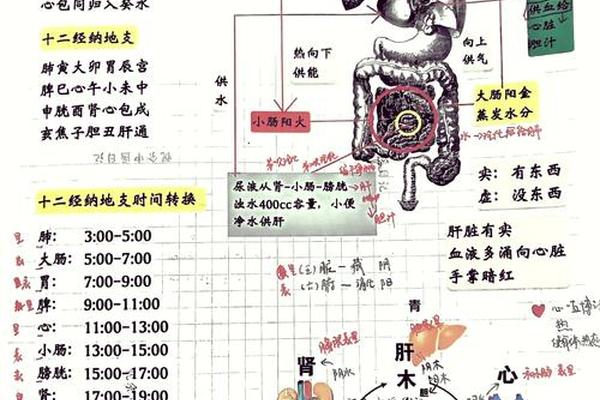

《十二经络的天干地支—十二经络与五行对照表图》是中医学理论体系中的一项重要内容。它通过将十二经络与天干、地支以及五行理论相结合,揭示了人体内在的生理与自然界之间的微妙联系。本文章将结合这一对照图,从多个角度深入探讨这一内容。具体包括十二经络的排列、五行与五脏的关系、天干与地支的象征意义等方面。通过这些分析,读者可以更好地理解经络与五行的理论联系,从而为中医诊疗提供更加全面的理论支持。

十二经络的基本概念

十二经络,作为中医基础理论的重要组成部分,指的是通过全身不同部位相互连接,组成一个独立但紧密相连的网络系统。每一条经络都与五脏六腑、气血津液的流动密切相关。根据《黄帝内经》的记载,十二经络的分布不仅是人体健康的基础,还与宇宙的天干地支和五行理论相互对应,形成了复杂且有规律的内在联系。

十二经络分别是:肺经、大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经、胆经、肝经。这些经络在身体的不同部位发挥着不同的功能,通过气血的流动调节身体的各种生理活动。而这些经络与天干、地支及五行的对照图,可以帮助我们更好地理解身体的气血运行、疾病的预兆及治疗方法。

天干与地支的象征意义

天干地支,作为中国古代传统文化的重要组成部分,具有深远的哲学意义。天干共十个,地支共十二个,二者结合便形成了六十甲子循环。在中医理论中,天干地支不仅与年份、月份、日子相关,还与五行的属性及经络的运行密切相关。通过对照图,我们可以看到每个经络与特定的天干地支有所关联。

例如,肺经对应天干中的“辛”,地支中的“酉”字,辛代表金,酉也为金,这体现了肺的金属性质。类似的对照关系为中医提供了丰富的辨证思维,帮助医生在诊断时,依据天干地支的变化来判断病理现象。天干与地支的配合,也让中医的经络理论更加精细化和具体化。

五行理论与经络的关系

五行理论是中医学的核心内容之一,金、木、水、火、土五行分别对应着不同的脏腑和经络。通过十二经络与五行的对照图,我们可以清晰地看到每个经络的五行属性。例如,肺经和大肠经属于金行,肝经和胆经属于木行,心经和小肠经属于火行,脾经和胃经属于土行,肾经和膀胱经属于水行。五行的相生相克关系,使得人体内部的气血流动呈现出一种动态平衡。

五行与经络之间的关系不仅仅是理论上的抽象,它具体体现在疾病的治疗中。当某一经络的气血运行不畅时,五行的平衡就会被打破,从而导致身体出现不同的症状。通过调理五行,医生可以调整经络的气血运行,恢复人体的平衡状态。

天干地支与五脏的对应

天干地支与五脏的对应是中医学理论中的一项重要内容。通过对照图可以发现,天干和地支不仅与经络相连,还与五脏有着密切的联系。五脏分别是心、肝、脾、肺、肾,它们与五行之间有着明确的对应关系,天干地支与这些脏腑相互作用,共同调控身体的生理活动。

比如,天干中的“甲”代表木,对应肝脏,地支中的“寅”也属木,代表着春季的生发之气。通过理解天干地支与五脏的关系,医生可以更加精准地诊断并制定治疗方案。例如,若肝经出现问题,可能是由于木的生发过旺或不足,医生可以根据五行相生相克的规律来调节身体的气血流动,恢复健康。

十二经络的循行路径与生理作用

每条经络都有其特定的循行路径,决定了它所作用的区域和组织。在《黄帝内经》中,详细描述了这些经络的循行路线及其生理作用。通过对照图,我们可以看到,每条经络通过不同的脏腑和器官,执行着不同的生理任务。

例如,肺经从胸部开始,经过手臂,最终到达食指。它不仅与肺部的气血运行有关,还与免疫系统和呼吸系统的健康紧密相连。通过经络的按摩或针灸,可以调节气血流动,增强身体的免疫力。而胃经则涉及到消化系统,它与脾胃的消化吸收、津液代谢等功能密切相关。通过调理胃经,可以改善胃肠的功能,促进食物的消化与吸收。

应用十二经络对健康的影响

在实际的中医治疗中,了解并应用十二经络的天干地支—五行对照图,能有效地帮助调节身体的健康。中医强调“调和阴阳”,而经络则是实现这一目标的关键途径。通过对经络的调理,可以调整五脏六腑的气血运行,达到治疗和预防疾病的效果。

例如,在治疗一些慢性疾病时,通过针灸、拔罐、推拿等手段,刺激特定的经络,可以改善气血不畅,增强身体的自愈能力。结合天干地支的时空规律,进行个性化的治疗,也能够让治疗效果更加持久和全面。

天干地支与五行的结合应用

通过对《十二经络的天干地支—十二经络与五行对照表图》的深入分析,我们可以看出,天干、地支与五行理论的结合,不仅为中医提供了丰富的理论支持,也为实际治疗提供了有力的指导。无论是在疾病的诊断、治疗,还是在日常的保健养生中,这一理论体系都起着重要作用。

理解这一对照图,可以帮助我们更加清楚地认识到,人体的健康不仅仅是依靠单一因素,而是各个经络、五脏、五行之间的相互协调。通过这一理论,我们能够更加精准地诊断疾病、制定治疗方案,提升整体健康水平。