1922天干地支什么年_万年历1922年农历表

1922年,在中国历史长河中是一个独特的年份。这一年,按照天干地支纪年法的计算,属于壬戌年。天干地支是中国传统的纪年方式,每一年的天干和地支组合都会形成不同的年份标记,而1922年的“壬戌年”便是如此。这篇文章将详细介绍1922年农历的各个方面,包括它的历史背景、天干地支的含义、重要的节令与节日、以及这一年与中国历史文化的紧密联系。

本文将从多个角度分析1922年农历表及其历史背景,包括天干地支的基本知识,1922年所在的农历月份、节令的变化,重点节日的安排,以及1922年重要的历史事件和人物等。通过这些方面的详细阐述,您可以更好地了解1922年在中国历史中的地位,并且更加深入地理解这一年在农历方面的特殊性。

天干地支:1922年为何为“壬戌年”?

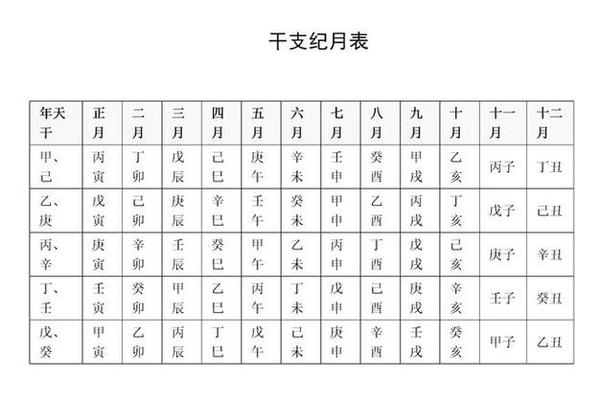

天干地支是中国古代纪年、记月、记日、记时的方式之一。它由10个天干和12个地支组成,天干和地支两两配对循环,每60年为一个周期。1922年属“壬戌年”,其中“壬”属于天干之一,“戌”则是地支中的第11个。这个组合的背后有着丰富的天文和命理学解释,决定了1922年在天干地支系统中的地位。

“壬”在五行中属于水,而“戌”则与火、土相关,因此壬戌年被认为是水和火的结合。对于人们来说,壬戌年的意义与五行的相生相克密切相关。在命理学中,不同年份的天干地支组合被认为能影响个人的运势,壬戌年便是水火交融的年份,意味着挑战与机遇并存。

1922年作为壬戌年,很多与这一年相关的传统活动,如农历节令的安排、生肖的变化等,都受到这一年份特定天干地支的影响。

农历1922年:月份与节令的变化

1922年根据万年历的农历月份来看,这一年从农历正月初一开始,到腊月三十结束。农历的月份和节令直接影响着农民的耕作、节庆的安排和人们的日常生活。在这一年中,农历的节令根据天文观测和太阳的运行而有所变化,其中最具代表性的便是节气和传统节日。

1922年,正月的春节气氛浓厚,春节的庆祝活动贯穿了整个农历正月。随着四季的更替,二十四节气也随之进入,包括春分、夏至、秋分、冬至等。这些节气对农业社会的生活至关重要,决定了种植的时间、收获的季节和人们的农事活动。

例如,1922年农历的夏至在公历6月21日,这标志着夏季的开始,也意味着一年中白天最长的时刻。在这一年,夏至后,农田的农作物进入了生长旺盛的阶段,农民会根据这一时节进行播种和管理。

1922年农历的传统节日

在1922年农历表中,传统的节日尤为重要。从春节到中秋,从端午到重阳,农历的节日是每年文化的重要组成部分。春节作为农历的开始,具有极其重要的文化意义,它象征着一年的开始与团聚。1922年的春节安排在农历的正月初一,这一天家家户户都会祭祖、团圆、吃年夜饭,喜气洋洋的气氛弥漫在人们的生活中。

1922年农历的端午节落在农历五月初五。端午节不仅是祭龙舟的传统节日,也是为了纪念古代的伟大诗人屈原。这个节日的庆祝活动通常包括赛龙舟、吃粽子和佩戴香囊等,象征着驱邪避害,祈求安康。

同样,中秋节作为秋天的标志性节日,在1922年农历八月十五日庆祝。中秋节是团圆的象征,家庭成员聚集一堂,共赏明月,传递亲情与思念。

1922年:与历史事件的关联

1922年在中国近现代史中是一个特殊的年份。这一年,中国正经历着战乱与变革,国家在分裂与动荡之中寻找着一线希望。虽然这一年并没有像其他年份那样发生大规模的历史事件,但1922年却是现代化进程中的重要一环。

例如,1922年中国社会的现代化开始逐渐展开,铁路、电力等基础设施开始建设和完善。城市的面貌也在悄然变化,西方的工业化理念逐渐渗透到中国社会各个层面。这个时期的变革对中国后来的社会形态产生了深远影响。

1922年也是五四运动后的几年,中国的思想文化在这一年继续发酵和发展,尤其是新文化运动中的一些理论开始深入人心。

1922年农历表与民间信仰

1922年农历表不仅仅是一个简单的时间工具,它也深深植根于中国的民间信仰和传统习俗之中。很多民间的节日和活动与农历的安排息息相关。例如,元宵节、清明节、端午节和中秋节等,都是根据农历来安排的。

这些节日不仅仅是为了庆祝,它们往往还带有丰富的文化寓意。例如,清明节不仅是扫墓祭祖的时刻,它也是与祖先沟通、寄托哀思的时刻,而这一活动都与农历的节令变化密不可分。

总结与展望

通过对1922年农历表的详细阐述,我们不仅了解了这一年在天干地支纪年法中的地位,还深入探讨了这一年与节令、历史事件和民间信仰的关系。1922年是一个充满变化和多样性的年份,不仅是中国历史的一个缩影,也在文化和习俗上留下了深刻的烙印。无论是农历表中的节令安排,还是与中国历史的交织,1922年都为我们呈现了一个鲜活的历史画面。

随着时代的变迁,我们逐渐告别了传统的天干地支纪年方式,但通过研究这些历史符号,我们仍然能从中汲取智慧与启示。希望读者能够更加了解1922年及其在中国文化中的重要性,进而对中国传统文化和历史有更深的认知与思考。